快訊

- 有片/伊朗報復波及海灣國家 杜拜「帆船飯店」起火畫面曝光

- 美駐伊朗大使館「人質扣押444天的恥辱」 美國磨刀霍霍47年終出手

- 伊朗攻擊阿拉伯國家 外交部無撤僑規畫:逾3000僑民人身均安

- 美軍「最致命、最複雜、最精準」空戰 12小時執行900次打擊

- 證實哈米尼身亡!伊朗官媒:女兒外孫也喪生 全國哀悼40天

- 快訊/哈米尼喪命!伊朗仍不打算停手 革命衛隊:展開「史上最強烈攻擊」

- 誰可能接手領導伊朗?精神領袖之孫在守墓 末代王儲先別想

- 團滅名單!以色列宣布斬首40伊朗軍政高層 成功原因曝光

- 喬好了?川普:伊朗有不錯的領袖人選 樂見接任

- 【一文看懂】人民歡呼他死了!伊朗最高領袖哈米尼為何顧人怨?

- 油價恐飆破100美元!荷莫茲海峽拉警報 伊朗戰爭「長期化」影響一次看

- 墾丁水豚照獲國際攝影獎 台灣攝影師為「復仇」獻祭高價器材

- 斬首哈米尼仍難政權交替? CIA:伊朗革命衛隊強硬派恐上台

- 有片/轉機注意!杜拜機場遇襲暫停所有航班起降 阿聯已1死11傷

- 知名電商「皇兒小舖」火災狂燒 負責人:我會振作

- 川普宣布:伊朗最高領袖「哈米尼已死」

- 伊朗革命衛隊警告荷莫茲海峽不安全 船舶停航「形同關閉」

- 【一文看懂】美伊戰事引爆 台股資金轉進能源、黃金和軍工產業

- 快訊/納坦雅胡稱伊朗最高領袖已「不在人世」 以官員:遺體已尋獲

- 快訊有片/伊朗攻擊科威特民航機場 無人機直擊航廈據傳造成傷亡

【深度報導】「行人友善區」走出天龍國推不動 巷道交通寧靜革命的困境與解方

2025-11-19 08:00 / 作者 洪敏隆

台北市嘉興里是台灣第一個「行人優先區」。洪敏隆攝

走進師範大學附近的巷道,巷口處可見顯眼的瀝青彩色壓花鋪面,以及行人友善區的招牌,巷道沿途設了好幾處的減速丘,引導汽機車減速通行,道路兩側的人行空間不僅擴大,還設有欄杆庇護,曾遊學荷蘭的羅維民說「台灣終於有歐洲交通寧靜區的雛形」、「台灣巷道交通就像在做一個寧靜革命的改變!」

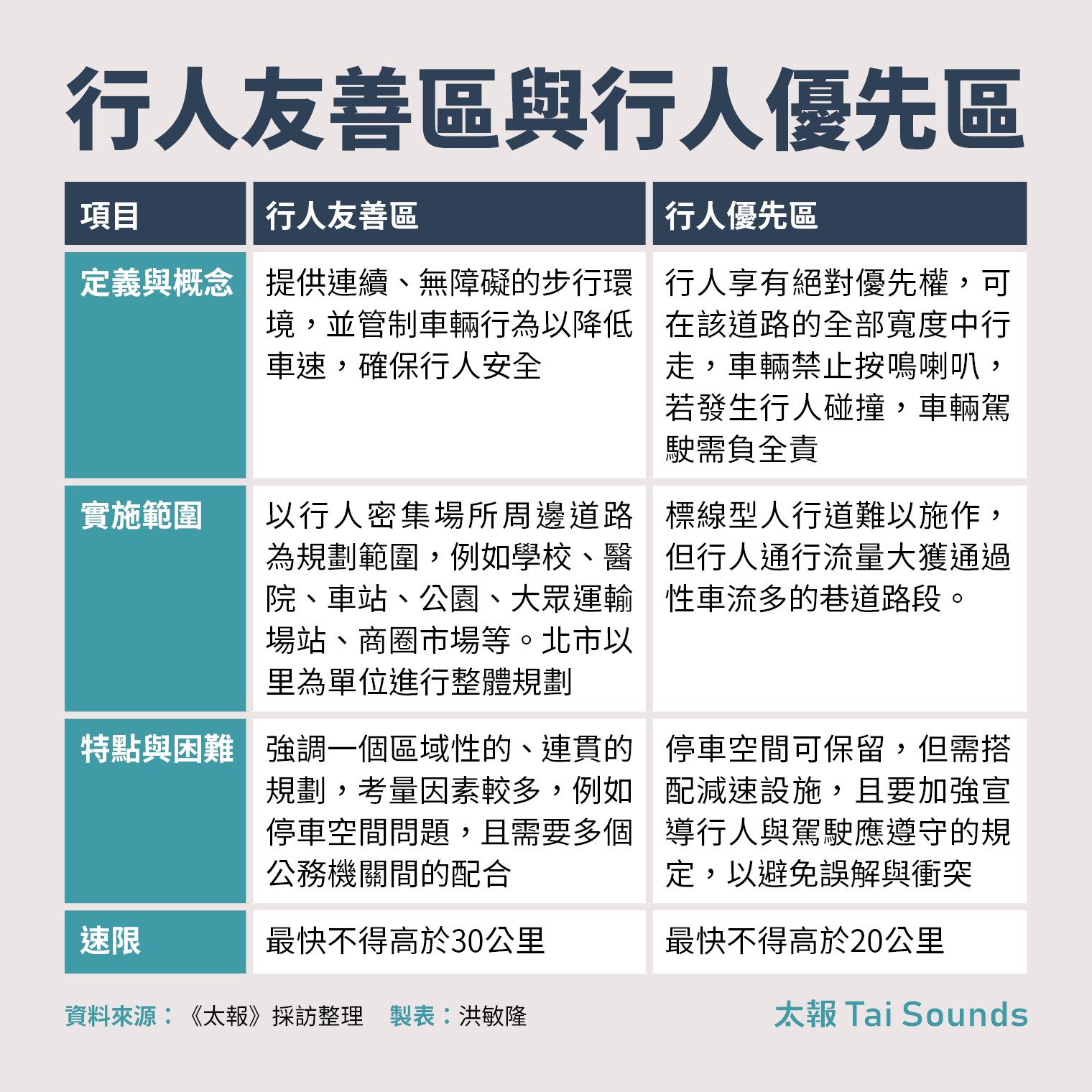

不論是歐洲交通寧靜化(Traffic calming)或日本30區Plus的概念,都是透過物理性改變,例如縮減車道寬、安裝減速平台等降低居民生活道路的車輛速度,確保行人安全。台灣為擺脫「行人地獄」惡名,參考歐日的城市街道「以人為本」精神,去年立法院三讀制定《行人交通安全設施條例》,重點之一就是要求地方政府應優先改善人行道,並在行人密集區如學校、醫院等設置「行人友善區」或「行人優先區」。

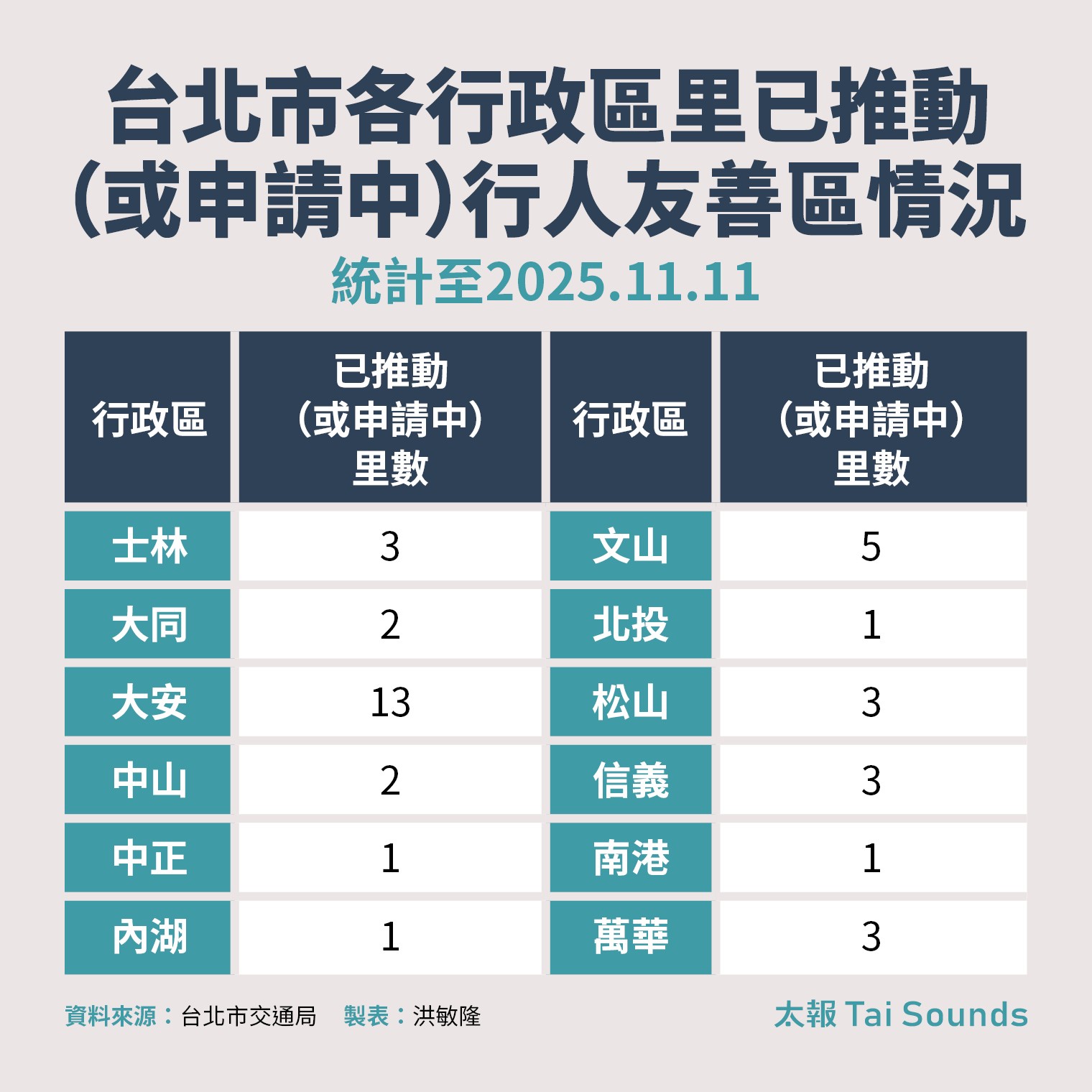

台北市是目前推動行人友善區最為「積極」的縣市,在友善區法制化前,2023年就在大安區大學里設立全台灣第一個「行人友善區」,透過人行道加寬、轉角外推、車行彎路及減速設施、路面換色等路型全面改造,事故數據與實施前同期相比,都有明顯23%至25%的降幅。

台北市大安區大學里是台灣行人友善區的示範點。洪敏隆攝

大學里「行人友善區」的成功,也帶動其他區里的跟進,在行人友善區制度上路約1年的時間,已經有大安區古風、龍泉、古莊、華聲、信義區嘉興及內湖區樂康等6個里施作友善區,16個里進入規劃階段,16個里在初步討論階段,合計共有38個里提出申請,加上原本完成的大學里,合計占全市456個里的8.5%。

台北市交通局交通治理科長朱宸佐表示,提出申請的里都是由里長發動提出申請,由交通局統籌規劃並與里長討論,涵蓋全市12個行政區,其中大安區因最早推動而申請數最多。在里長申請後,會委託專業顧問公司規劃,調查里內的肇事熱點、車速及停車需求等作為依據,優先檢討人行空間,並在適當位置(如車流過快或肇事熱點)設置減速設施,例如減速丘或平臺,以古莊里為例,實施減速設施後,車速下降約40%。

住在古莊里的蔡小姐觀察減速丘設置的改變,起初設置時,汽機車還是會在巷弄內開快,當遇到減速丘時才會放慢速度,但實施幾個月後,車輛很明顯進入巷內時都會放慢行駛,且感覺通過性的車流有一些減少,過去可能習慣走巷道抄捷徑的車輛變少,車速降低、車流減少,帶孩子出門相對也比較放心交通安全。

台北市行人友善區,透過減速丘等設施達到車輛降速目的。洪敏隆攝

不過,推行友善區的里並非都沒有遇到阻力,經過不少的溝通與協調,也有部分有意要推行的里長,當消息傳開招致反對聲浪後就放棄申請。

朱宸佐說,推動行人友善區最核心的挑戰是「停車需求」,因為設置人行空間,如設置標線人行道,往往需要取消既有的停車格,導致部分里民認為其停車權利被剝奪,成為里長在第一線推動時最主要的阻力。交通局應對措施是嘗試利用國有地或私有空地等尋求替代停車空間,以減輕衝擊及反對聲音。

北市行人友善區擴大人行空間,但相對停車空間減少,會招致反對聲音。洪敏隆攝

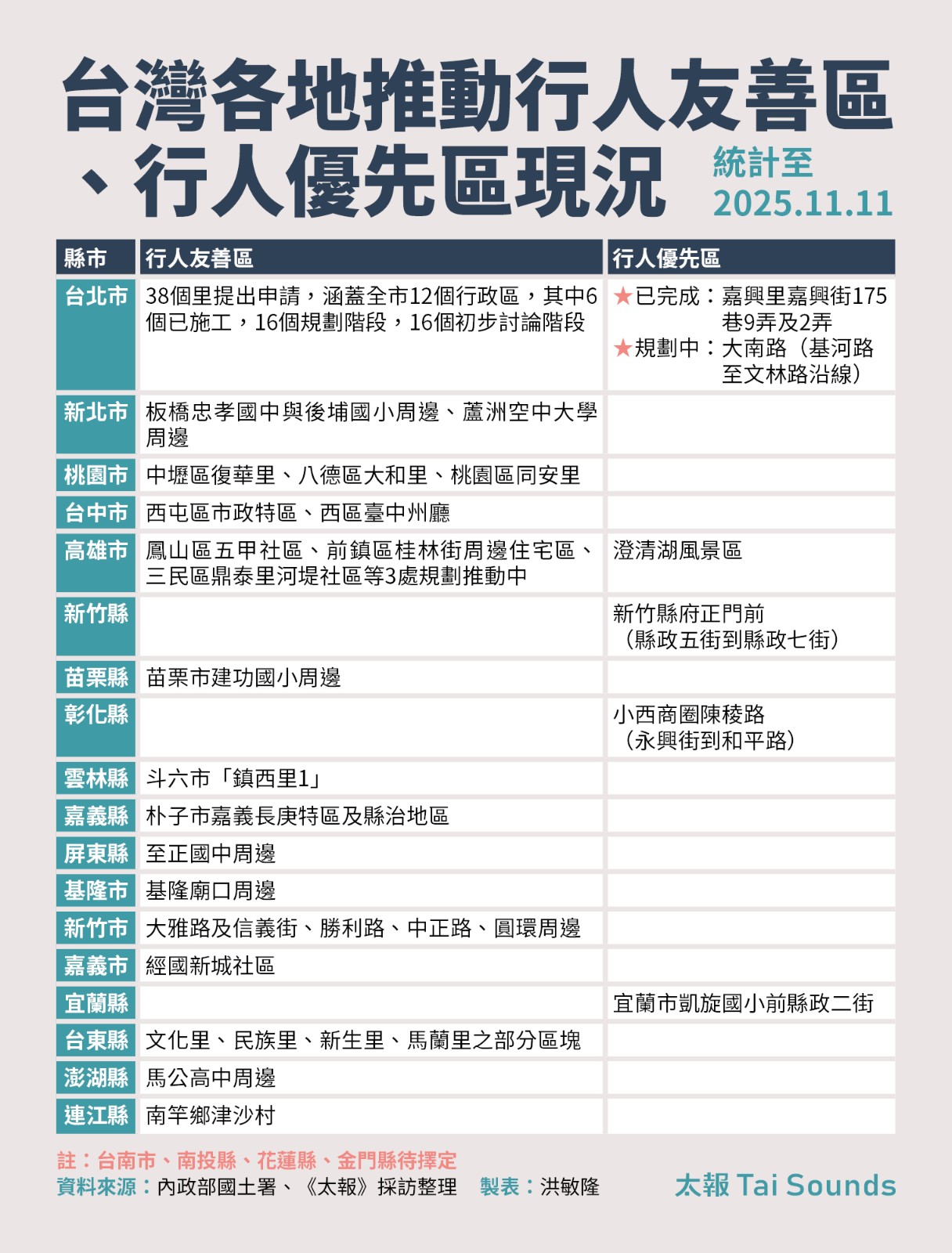

事實上,《太報》調查各縣市目前規劃推動友善區的情況,可以發現走出天龍國並不熱絡,除了新北市在板橋忠孝國中與後埔國小周邊、蘆洲空中大學周邊,今年內會推行的還有斗六市「鎮西里1」及嘉義市經國新城社區,其他多數都在規劃及地方溝通階段。

另一個問題是,設立行人友善區的縣市標準不一,有的縣市如台北市是以整個里為範疇,系統性的全面改造道路,包括入口意象、減速設施、增加步行空間、街角外推縮小路口、欄杆加路緣石做出實體區隔、路幅縮減及彎曲道路等措施,但有的縣市只是設置「行人友善區」牌面,提醒駕駛減速慢行。

內政部國土署表示,行人友善區的公告與設置,將會使民眾日常生活環境、周邊營業商家帶來改變,因此《行人交通安全設施條例》規定,於公告行人友善區前應舉辦說明會聽取當地居民意見,充分與民眾溝通討論,以降低後續推動阻力。

國土署說,行人友善區的規劃及改善,涉及跨局處溝通協調與執行力差異,且因各縣市財政能力不同,部分縣市需仰賴中央補助方能執行相關工程改善案件,導致執行進度存有落差。

國土署計畫持續召開督導會議以及邀請專家學者、民間團體參與,協助地方政府推動,並在研擬《行人交通安全設施設計指引》及《行人友善區規劃及規劃指引》,完成後將提供各地方政府作為行人交通安全設施改善、行人友善區及行人優先區規劃改善的參據。

行人友善區的路型調整也很重要,才能達到車輛減速目的。洪敏隆攝

高雄市目前規劃選定優先推動友善區包括三民河堤社區、鳳山五甲社區和前鎮桂林街周邊住宅區等3處,都是屬於舊國宅範圍,符合「高齡友善社區」需求,且相對行人肇事件數相對較多,更重要都是里長主動爭取並表達需求。

高雄的推動策略是透過舉辦工作坊,凝聚地方共識,工作坊都以雙簧劇活潑開場,接著實地走讀社區巷道,里長也會蒐集肇事地圖「每一個紅點都是鄰里的痛」,道路筆直寬敞,缺乏轉彎與減速設計,反而提高車禍風險,居民也會在工作坊中提出許多構想,希望整頓路邊違停與隨意擺放的花盆雜物,並建立步行環境與停車秩序。

高雄市用工作坊取代說明會,凝聚地方共識。高雄市交通局提供

高雄市交通局交通工程科科長劉力銘說,在這3個社區都已舉辦過工作坊,透過居民參與,漸漸接受減速與社區安全的觀念,從追求「馬路要大條、要通暢」轉向意識到「這是我的社區,不需要這麼快」,能夠接受讓車輛慢下來的減速平台等設施,讓社區型道路適度降低交通流量,避免車輛將其作為「捷徑」快速通過,確保社區的交通寧靜與安全。未來市府也希望以這種模式持續推動更多地方的行人友善區,將示範點的成功模式普及化。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱認為,進入社區的案子,利用工作坊取代說明會,更可以理解當地居民的需求。透過工作坊的討論與參與,不只更能理解在地居民的真實需求,也讓大家在過程中更了解新的設施設計,甚至開始認同並成為它們的代言人,雖然這樣的參與式流程會拉長施工期程,但換來的卻是更高的接受度與更少的反彈,絕對值得。

高雄市透過實地走讀方式,讓民眾了解設置友善區的重要性。高雄市交通局提供

台南市工務局表示,台南這樣的舊城區,街道狹窄、使用習慣深植人心,新建人行空間常會觸動停車空間、車道縮減等敏感問題,導致反對聲浪。市府的策略是以「學校周邊」為優先施作,聚焦孩童安全的「通學步道」規劃,易獲共鳴。再由點延伸至面,串連周邊社區道路,並透過模擬圖、說明會與民意溝通方式取得在地支持。

除了友善區,去年10月上路的還有「行人優先區」,規定區域內的車輛速限不得超過20公里,並禁止按鳴喇叭。區域內行人享有最高優先路權,若發生行人車禍,車輛駕駛要負起全責,且超速或不禮讓行人,最高可處3.6萬元罰鍰,並可能吊扣牌照。

行人優先區主要針對行人流量較大,但相對因道路較狹窄,就連設置標線型人行道都難以施作的路段施行,有別於鄰近韓國,在2021年開始施行同樣概念跟規定(韓國更嚴,禁止車輛行駛超越行人)的「行人優先道路」,3年時間至2024年底全國已有269 處實施,台灣施行1年多的時間,除了即將試辦的彰化小西商圈陳稜路,目前在社區內施行並且成效最好,是台灣第一個行人優先區—台北市信義區嘉興里。

韓國積極推動行人優先區,行人擁有絕對路權,3年已有超過250處優先區。洪敏隆攝

韓國行人優先區,行人擁有絕對優先路權,車輛被要求保持距離,並禁止超車。洪敏隆攝

由於附近信安街往基隆路的車流,都會「抄近路」經過該路段,嘉興里長鄭智耀認為抄捷徑的車輛難以強制執法來阻止,只能要求其速度放慢,因此去年10月「行人優先區」上路後,他就向台北市政府提出申請行人優先區,起初只有嘉興街175巷 9弄約60公尺長的巷弄,因為實施成效好,今年又再擴大納入175巷 2弄,實地觀察進入嘉興里的車輛,都會自動放慢車速。

嘉興里的行人優先區除了在巷口設置告示牌,沿路設置減速丘外,原本的柏油道路也改成三種顏色壓花鋪面交錯設置,這是里長鄭智耀的構想,透過視覺上的差異,提醒駕駛人行駛在非一般的道路,達到「慢、慢、慢」的目的。

嘉興里行人優先區透過不同顏色鋪面及減速丘,達到駕駛減速目的,同時也確保停車空間不受影響。洪敏隆攝

鄭智耀建議有意改善里內車速過快的地方,可以先推動「行人優先區」,因為「行人友善區」的困難點是範圍較大,需要考量的因素太多,且牽涉到不同公務機關的配合如交通及工務單位,導致執行效率低且容易被拖延,又因為社區停車需求易招致反對。

鄭智耀說,「行人優先區」相對單純,推動容易,行人走在路上獲得法律保障,因為任何肇事都是車子的責任,以法律保障行人路權,在較狹窄巷弄無法設置人行空間,又可兼顧停車及商家需求,透過設置減速丘及改造路面鋪面,達到「強制減速」來改變觀念,在巷弄內達到交通寧靜革命的效果。

觀察行駛嘉興里行人優先區的車輛,不論有無行人,都會主動減速。洪敏隆攝

不論是行人友善區或行人優先區,都是透過法規與設施的配合,翻轉過去車輛主導的交通模式,營造更安全舒適的步行環境,讓行人可以更自在地在區域內活動,無須擔心車輛的威脅,部分地區已經開始行動並且翻轉,但要更普遍、更擴大,還要持續努力。

更多太報報導

- 【深度報導】豬瘟揭台灣廚餘去化亂象 借鏡韓國如何從「小菜文化」危機變身98%回收「世界模範生」

- 【深度報導】全球最貴城市擁屋率最高 揭密新加坡年輕人工作4.7年可買房的奇蹟

- 【深度報導】「浮標」與「燈塔」照亮記憶之路 新加坡失智友善社區如何讓患者在地安老

- 【深度報導】「走路不用流汗」的新加坡奇蹟 8成公共運輸市占率的成功關鍵全解析

- 【深度報導】美濃大峽谷只是冰山一角!營建廢棄物黑市蔓延全台揭「國土危機」六大病灶

- 【深度報導】雄女學生自發啟動自行車安全通學路 「街道醫學院」助攻從課本走入街頭做翻轉

- 【深度報導】終結行人地獄! 10月新制上路 行人友善區、優先區如何「玩真的」?

- 【深度報導】這個里限速20公里!全台首個「交通友善區」 改革措施大公開

最新more>

- 228生日助湖人贏球止敗 東契奇:沒收到隊友禮物

- 柳演錫變身偶像練習生賣萌 曝「附身」祕訣:毫無保留

- 有片/伊朗報復波及海灣國家 杜拜「帆船飯店」起火畫面曝光

- 聯合國緊急討論伊朗戰火 中國代表「令人震驚」:立即停止軍事行動

- 邵雨薇《動物園》母愛噴發 當日本獼猴Panchi君「雲端父母」

- 美駐伊朗大使館「人質扣押444天的恥辱」 美國磨刀霍霍47年終出手

- 伊朗核武現況曝光!下一步? 專家分析:美國要釜底抽薪

- 伊朗自殺式無人機攻擊杜拜機場 女員工滿臉血倉皇逃命畫面曝光

- 伊朗攻擊阿拉伯國家 外交部無撤僑規畫:逾3000僑民人身均安

- 「圖書館借書,創作者有錢賺」蘇巧慧最新影片曝政績!成功推動公共出借權

熱門more>

- 快訊/消息人士:伊朗防長和革命衛隊指揮官被以色列炸死

- 更新/美以伊開打中東局勢危險 多家航空公司宣布停飛區域航班

- 有片/軍機載送新鈔途中墜毀釀45人死傷 民眾瘋搶散落鈔票

- 有片/拔腿狂奔、飛彈在眼前落下!卡達民眾驚恐「一直有爆炸」

- 更新/俄譏美「露出真面目」、科索沃支持川普 伊朗戰爭各國反應一次看

- 美國為何開打伊朗?危機醞釀時間軸一次看

- 吳怡農曝:從沒看過林奐均穿露背衣服 「必須讓更多人正確理解這段歷史」

- 楊洋骨折!傳遭「威脅」提前復工、「陰陽劇本」慘挨打 本人回應了

- 快訊/美以對伊朗開戰 伊朗官員:哈米尼不在德黑蘭、總統平安

- 快訊/伊朗革命衛隊宣布「第一波飛彈與無人機攻擊」 以色列各地警報狂響