快訊

- 【MWC 20年】6G、衛星6大重點搶先看! 高通CEO領軍火力全開、聯發科首登大會演講

- 【MWC 20年】巴賽隆納69億經濟商機起飛! 全城覆蓋F1加泰隆尼亞賽道助陣

- 北市醫美診所槍擊案 槍手今晚移送北檢 冷眼直視記者

- 落跑無門!北檢今晚啟動防逃機制 消防署前署長黃季敏遭拘提即刻發監

- 美伊日內瓦談判中場休息 伊朗阿曼稱會談「具建設性、富創意且積極」

- 淫魔艾普斯坦檔案再擊沉一人 世界經濟論壇執行長下台

- 近10年首見!北韓勞動黨大會辦閱兵 未展示任何武器

- 高鐵、台鐵「台北站炸彈殺人」恐嚇留言連發 警力動員巡查各站

- 中國人大常委會議結束 仍舊沒解除張又俠與劉振立人大職位

- 一邊談判一邊研究打擊手段 美國官員:「斬首行動」是選項

- 風電3-3選商訂「在地產業經濟效益」分數踩WTO紅線?能源署表態了

- WSJ:華郵近3年虧掉87億元 導致大裁員決定

- 228連假首日「車流估1.2倍」 10大壅塞路段曝光

- 達發打入一線低軌衛星供應鏈! 股價先奔漲停

- 激辯!檢察官搬5大罪狀轟陳尚潔「讓剴剴等到死」 律師駁:別懲罰行善者

- 停車場、避難空間違規使用 擬按最高稅率恐遭課4.8%房屋稅

- 是方去年EPS 15.75元 擬配14.2元現金! 將祭庫藏股穩軍心再攀高峰

- 蔣萬安育兒政策惹議!范雲控藍白擋預算 藍黨團:元凶是民進黨

- 認定賴苡任傷黨形象、陳重文涉貪一審有罪 藍北市黨部:建議黨中央黨紀處分

- 盟友先上?美媒:美國希望以色列先出手打伊朗、以取得正當打擊理由

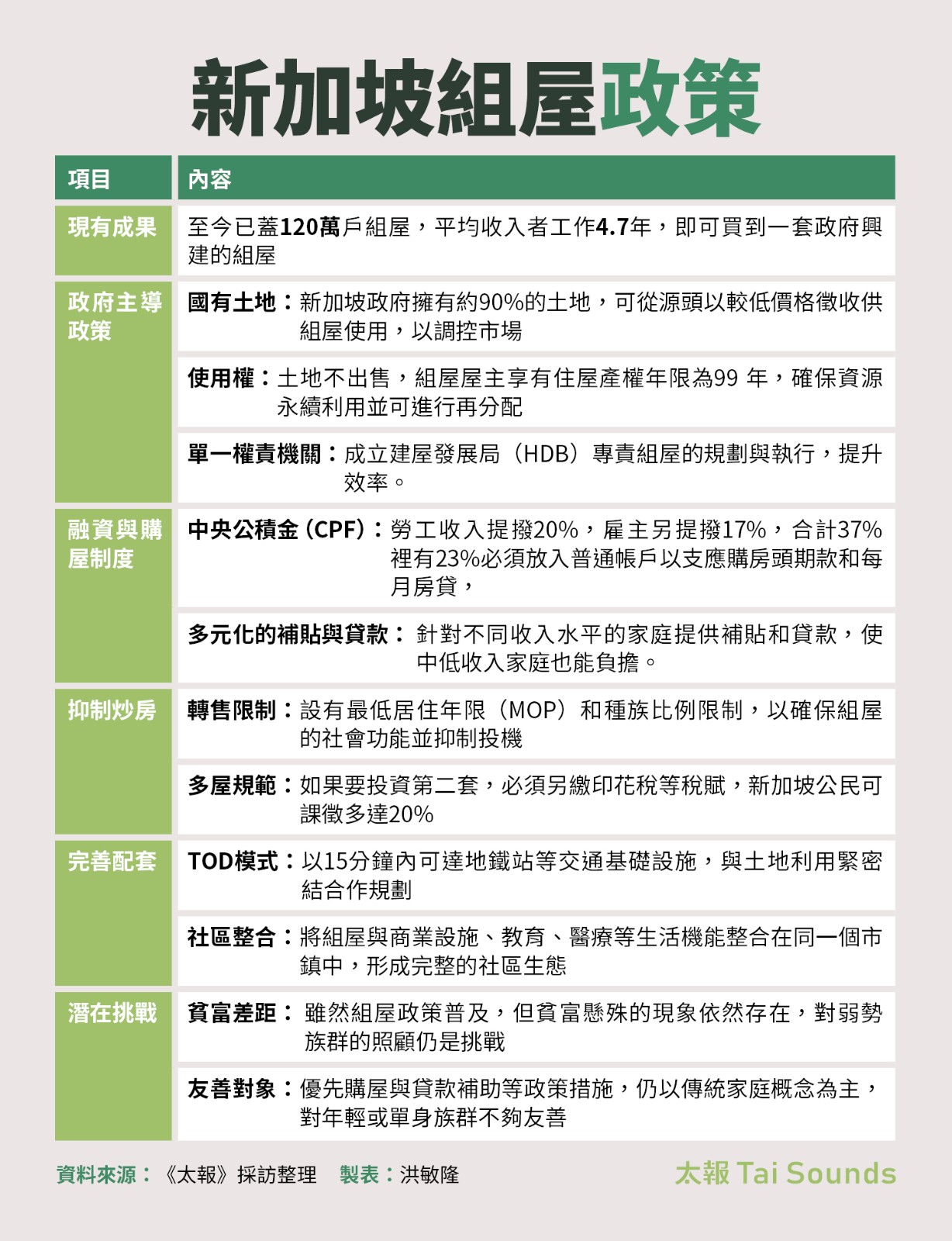

【深度報導】全球最貴城市擁屋率最高 揭密新加坡年輕人工作4.7年可買房的奇蹟

2025-10-27 08:00 / 作者 洪敏隆

從新加坡MRT車站望去,就可以看到一棟棟組屋,也可看出其政府規劃生活機能的用心。洪敏隆攝

在新加坡搭乘共享汽車Grab,記者與司機聊及新加坡的高物價,好奇問:「去年(2024)看到一個調查,新加坡人認為要達到財務自由,需要61.2萬新幣,換算台幣約1450萬,真的夠嗎?在台北連買個小坪數房子都不夠!」司機笑笑說:「我們的Condo(私人公寓)更貴啊,但大部分人會住在HDB(政府組屋),最花錢的應該是育兒成本!」

瑞士財富管理公司寶盛集團(Julius Baer)今年7月發布的《2025年全球財富及高端生活報告》,新加坡連續3年蟬聯全球生活成本最高城市。另一個由全球超逾4.5萬名房地產與城市發展專業人士組成的城市土地學會(ULI)5月發布的報告,新加坡人住宅連續第二年成為亞太地區最昂貴的地區,私人公寓平均總價約194.5萬新幣(約4492萬台幣),獨立式住宅的平均總價更高達537.2萬新幣(約1億2700萬台幣)。

然而, ULI的報告也將新加坡的公共住宅列為住房自有率「最可實現」的國家,政府組屋平均總價為59.7萬新幣(約1410萬台幣)。根據新加坡官方統計,2024年的住房自有率已經達到90.8 %,其中,將近8成(77.4%)是住在組屋。

《2024亞太住房可及性指數》報告,在亞太地區中生活費最貴的新加坡,其組屋的房價與所得比例(HPI)只有4.7,也就是新加坡人民平均只要工作4.7年便可以買一套組屋,在亞太地區48個國家或城市當中排名第2,與國土廣闊無垠的澳洲多數城市相差無幾。

張寧是台灣人,3年前新冠肺炎疫情剛結束時,和新加坡籍丈夫結婚,那時兩人曾討論要在台灣還是新加坡買屋生活,因為新加坡有政府蓋組屋和公積金(Central Provident Fund,CPF)制度,新婚購屋還有購屋津貼,最後選在新加坡生活,登記2年後就很幸運抽到加冷區的3房1廳的新組屋,實坪近27坪總價約台幣1300多萬,她說「這在台灣可能不吃不喝20年,也買不到這樣的房子」。

關鍵原因在於,新加坡訂定「居者有其屋」(Home Ownership for All)計畫,透過政府主導的公共住宅(組屋,HBD)開發,使絕大多數國民都能負擔得起住房。

新加坡國立大學房地產系教授程天富指出,公共組屋政策可追溯到新加坡獨立初期(1960年代),當時新加坡面臨兩大挑戰:高失業率和嚴重的住房短缺與居住環境問題,尤其是一場影響深遠的「河水山火災」使1.6萬人一夜之間失去家園,促使政府在短時間內需建造大量公共組屋,安置這些受災居民,也形成「居者有其屋」概念,不僅是解決住房短缺,讓家庭能夠「把根紮在新加坡」,居民安家後,能夠為生活和經濟打拼,並且讓他們的下一代能夠保衛國家(例如服兵役)。

新加坡的組屋規劃完善。洪敏隆攝

程天富說,經過約60年的推行,公共組屋政策取得了顯著成效,房屋擁有率是全世界最高的國家之一,此政策不僅解決住房問題,也是一個促進社會進步和提升的重要推動力,透過擁有房產,年輕的第二代、第三代可以在安居樂業、可負擔的基礎上,在社會階梯上逐步向上,過上比父母更好的生活;許多人擁有組屋,也可以在退休時有一筆固定的資產來幫助他們度過退休生活。

新加坡現有國土面積約735.7 平方公里,其中約87%的土地是國家所有,是在長期發展過程中,透過《土地徵用法令》徵收私人土地,並由專責的建屋發展局(HDB)負責開發組屋。公民取得組屋的不是土地所有權,而是99年的居住權,但政府必須負責組屋的管理與修繕。

張寧提到的「公積金」(CPF)是新加坡公共住宅的獨創機制之一,目的是透過定期儲蓄強制手段,促使青年更早圓夢買房。在新加坡,35歲以前,員工每月薪資須扣除20%繳交至公積金帳戶,雇主也要提撥17%,合計的37%裡有23%是放入普通帳戶,用於購屋、子女教育等,8%為醫療儲蓄帳戶,6%是退休金儲蓄特別帳戶。

以新加坡大學畢業生平均起薪為5000元新幣,兩個人加起來大概是1萬新幣,每月等於帳戶至少有2300新幣的購屋金,以組屋1至3房,平均房價40至60萬計算,若是7成5的貸款,約10至15萬的頭期款,也只要工作約3.6至5.4年的公積金就足夠,且新加坡房貸償還比率保持低於25%,等於購屋者每月需支付的房貸,大多仍可從個人的公積金帳戶就足以支應。

此外,新加坡提出多種組屋購屋津貼,例如家庭首購預購組屋,最高補助12萬新幣,若是購買二手組屋,最高補助23萬新幣,並鼓勵在父母親家附近購屋,推出近居購屋津貼等。

新加坡政府規劃組屋,同時重視生活機能。洪敏隆攝

組屋將幼兒園等需求都有納入。洪敏隆攝

新加坡居民黃馨慧打趣說「我是為了組屋主動求婚的」,因為津貼有薪資門檻限制,但薪資逐年調高下,超過一定薪資門檻就無法申請更好的津貼補助,「所以我跟先生說『快點結婚啦!』」

這是新加坡透過組屋制度,達到提高結婚、生育或關注高齡等目的。目前新加坡組屋共有120萬個單位,最近幾年是以每年2萬個增加,但是仍供不應求,因此有「已婚子女優先」、「長者優先」及「多代共住優先」等配屋計畫。

然而,這種親「傳統家庭」的組屋政策,這幾年引發很多單身者的反彈,因為根據規定,若是單身者必須年滿35歲才能申請組屋,但因為時代變遷,新加坡並未因為組屋制度,使結婚率跟生育率有顯著成長。今年(2025)中開始新加坡實施新計畫是單身人士申請預購組屋(BTO)時,若在父母附近或與父母一起購買房屋都可獲得優先權,另也研議單身年齡下修至30或32歲。

新加坡組屋政策仍是親傳統家庭結構,相對單身族較為不友善。洪敏隆攝

為了抑制炒房,新加坡也透過國家整體政策介入居住正義。新加坡規定組屋最低居住年限,從拿到組屋鑰匙開始,屋主必須在組屋內居住滿5年後,才能進行轉售。 新加坡也不鼓勵一個人可以擁有2套組屋,若要買組屋,只能自住;如果父母想要透過信託方式,以孩子名義提前買房給小孩,政府雖未禁止,但銀行不會為購買信託房產的父母提供貸款,只能直接付清。

此外,為抑制私人房產增長,必須另繳印花稅等稅賦,負擔加重。沒有居留權或新加坡國籍的外國人士,印花稅高達60%,買第二間房的新加坡公民課徵20%、取得居留權人士也要課徵30%。

公營住宅不是蓋了就好,要吸引民眾願意居住,必須要有無虞的生活機能。新加坡地產公司「安家獅城」2022年所做調查,新加坡居民選擇住宿的最重要三大便利考量因素是超市(87%)、廉價餐飲(69%)和到地鐵站的步行距離(66%)。

組屋與MRT系統間有良好的步行系統,並確保15分鐘內步行可到達。洪敏隆攝

新加坡在80年代開始,政府開始有意識地從長遠發展的角度建設公共交通系統,並確立以大運量軌道交通引導城市發展的TOD模式(Transit-Oriented Development),圍繞MRT或輕軌站點,在周邊形成城鎮社區開發,打造15分鐘步行的生活圈。

台灣駐新加坡台北代表處2024年提出的《新加坡組屋政策與啟示》報告指出,政府針對組屋周遭進行完整規劃,民眾的食衣住行育樂各方面需求皆能實現,故在每個城鎮,皆設有小販中心(Hawker Center)、傳統市場、超市、購物商場等設施。

依照新加坡政府統計,組屋僅佔全部社區規劃面積的57%,其他43%地區規劃包括社區中心、美食中心、購物中心、商店、工廠、醫療、學校、交通及其他功能,不僅圍繞站點布局形成的小型生活圈,保證了居住、商業、文娛、綠色開放空間在步行尺度下的可達性,將社區的43%面積出租給美食中心、購物中心、商店、工廠,可以獲得更高收入還債給政府,彌補組屋興建成本。

新加坡人重視居住的便利性,最重要的是超市。洪敏隆攝

駐新加坡代表童振源在其臉書曾提到,新加坡雖然物價很高,但組屋有所謂的小販中心(Hawker Center),在外面餐廳吃飯一餐要100元新幣以上,但在小販中心,只要5元、最多10元,就可以吃得不錯,讓住在組屋民眾都能安定生活。

新加坡目前約有120個小販中心,其中107家由國家環境局和市鎮理事會管理,13家由社會企業經營,獲得政府津貼的小販攤位,每月租金介於192至384新幣,與外面動輒2000、3000元新幣,成本要降低很多,因為攤位租金較低,因此能以較低廉價格賣給顧客。

新加坡組屋幾乎都有設置小販中心,提供便宜實惠的價格,滿足食的需求。洪敏隆攝

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說,新加坡的市場邏輯是,最有錢的20%去市場買豪宅,80%的房價由政府控制,國家系統保障人民買得到房子,其模式非常獨特,與其土地公有制度有關,政府掌握土地,因此有高度的規劃權,但台灣土地多數是私有,無法完全複製新加坡模式。

不過,彭揚凱認為,台灣應至少從「有限的公有地」開始發揮效益,不要任意將公有地變賣,特別是捷運周邊的聯合開發,本來就以一定的公有地為基礎在整合周邊。政府應在聯合開發中,具備更高的策略與積極性,做上位規劃,例如整合地區發展願景、提供住宅等。現在的聯合開發邏輯仍像政府的都更邏輯,開發商做什麼隨便,政府只在乎分回來的比例和賣掉賺錢。缺乏「都市發展的願景」或「更高的規劃主導性」。

新加坡的TOD模式,整合公共運輸與住宅需求。洪敏隆攝

彭揚凱說,在台灣包括雙北都在推動TOD,是「假的」或「盜用人家的名詞」;世界各國的TOD目標,是解決都市交通、都市環境和都市發展的整合,讓那個地區煥然一新,並提供「可負擔住宅」給民眾居住;然而,雙北的TOD卻是作為一種財務手段,政府只是透過TOD方式給予開發商容積獎勵。開發商蓋出部分房屋給政府,政府再將這些房屋拿到市場上賣高價,作為財政收入,呼籲借鏡國外好的案例,落實住宅結合與交通整合。

最新more>

- 【MWC 20年】6G、衛星6大重點搶先看! 高通CEO領軍火力全開、聯發科首登大會演講

- 【MWC 20年】巴賽隆納69億經濟商機起飛! 全城覆蓋F1加泰隆尼亞賽道助陣

- WBC》徐若熙一軍初登板時間未定 小久保監督點出他的價值

- WBC》王者軟銀連續完封日本隊及台灣隊 小久保點出無法比較原因

- WBC》徐若熙飆158公里火球!小久保監督狂讚「是日本隊非常強勁的對手」

- 北市醫美診所槍擊案 槍手今晚移送北檢 冷眼直視記者

- 落跑無門!北檢今晚啟動防逃機制 消防署前署長黃季敏遭拘提即刻發監

- 美伊日內瓦談判中場休息 伊朗阿曼稱會談「具建設性、富創意且積極」

- 淫魔艾普斯坦檔案再擊沉一人 世界經濟論壇執行長下台

- 近10年首見!北韓勞動黨大會辦閱兵 未展示任何武器

熱門more>

- 3個小孩的爸!貪污檢察官林渝鈞表現曝光 檢察總長邢泰釗:令人痛心

- 8台星登央視春晚合唱〈寶島戀歌〉、他牽花蓮小女孩上台!伊能靜喊:中國台灣會感動

- 躲金主追債 劣檢林渝鈞竟拖行李住進基檢辦公室

- 檢辦當避風窩!劣檢「穿內褲亂晃」 前妻是酒國名花、半夜還私會俏麗女工友

- 北極熊幼崽遭格殺前最後凝視 猛虎界「黑暗騎士」入圍攝影獎

- 猴媽下巴多一張臉、穿山甲媽拿命換寶寶 攝影獎親子照揪感心

- 見剴剴遺體竟沒察覺兒虐!兒盟社工顫抖喊惡保母「演得好真」 法官問到她語塞

- 沉默癌症!吳中純淋巴癌驟逝 3身體警訊「無痛腫塊」要特別當心

- 大港開唱不讓人活了!《芙利蓮》神曲女歌手milet參戰 網樂翻:不講武德

- 台股萬元股王誕生37檔千金股助威! 00981A抓緊20檔一起飛