快訊

- 中國春運創單日新高!年初四人員流動量近3.53億人次

- 膜拜「克萊博國王」!挪威男子越野滑雪好手奪第6金 破冬奧單屆紀錄

- 曾出童書幫兒子克服喪父之痛 美國婦人被控正是殺夫兇手

- 初六收假日19處「魔王路段」 西部北上中午前要出發

- 光電板廠志超重訊!董座徐正民逝世 享壽72歲

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 安德魯王子被捕!英國王位繼承順位考慮將他移除

- 港府提宏福苑收購方案、經費估68億港幣 7大樓「不會重建」

- 南韓「旅遊業大戶」不再是中國人? 台灣遊客成長速度居冠、韓網喊歡迎

- 當年是他提名的!最高院2大法官支持判決 川普大罵「羞恥」

- 起底醫美負責人「慘遭黑道吞千萬」 開工中4槍!倒地濺血第一現場曝光

- 機場湧人潮 空軍出動4架次C-130運輸機疏運金門旅客

- WBC》孫易磊飆速155公里!台灣隊6投手賞9K 與培證英雄握手言和

- 關稅違憲免驚 王定宇指台灣提前佈局「台積電早已領先卡位」

- 重製遊戲大師成絕響!Sony宣布3月關閉Bluepoint工作室 70名員工恐遭裁

- 美最高法院判川普關稅違法 共和黨憂恐衝擊期中選舉

- 曾推出「水晶肥皂」家喻戶曉! 南僑會長陳飛龍日前辭世 享耆壽90歲

- 扯!愛車烏來拋錨拖吊新店「不到10公里」 被開價10萬元

- 美最高院川普關稅判決震撼全球 日官員:美日合作不受影響

【深度報導】豬瘟揭台灣廚餘去化亂象 借鏡韓國如何從「小菜文化」危機變身98%回收「世界模範生」

2025-11-07 08:00 / 作者 洪敏隆

韓國透過智能回收桶達到廚餘回收98%的世界奇蹟。洪敏隆攝

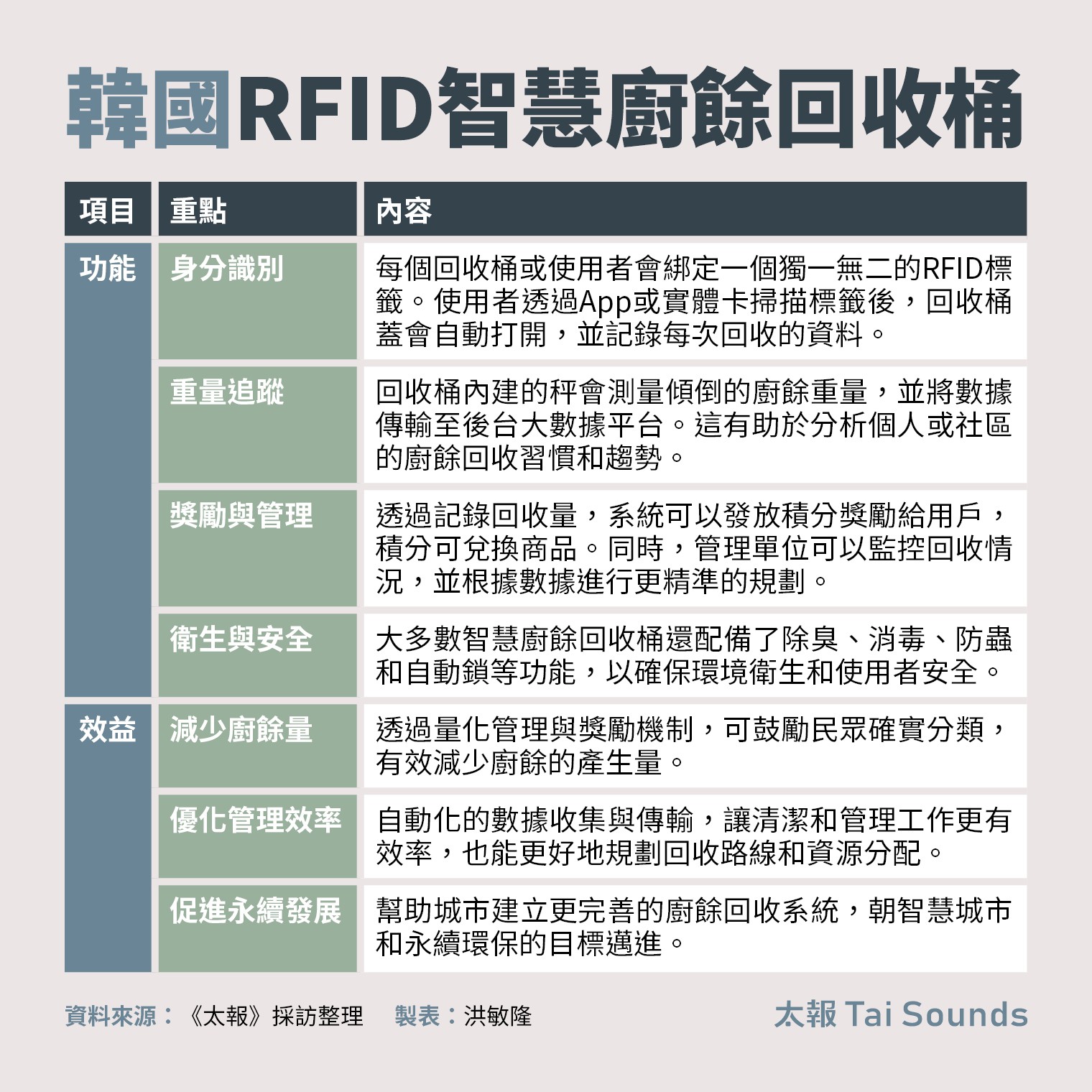

住在首爾的金先生,提著一袋裝滿的廚餘到社區的智能回收桶前,打開手機APP的QR Code掃描,RFID系統識別使用者身分後,自動打開桶蓋,金先生將廚餘倒入桶內,桶內的重量感應器測量重量,並將廚餘重量、使用者身分等數據傳輸到大數據管理平台,金先生也同步在APP接收資訊,知道這次到廚餘的量跟支付的費用。

2024年8月美國《華盛頓郵報》報導〈韓國回收了98%的食物垃圾。這能教給世界什麼?〉(South Korea recycles 98% of its food waste. What can it teach the world?),讚揚韓國廚餘處理方式,為世界上了一課。報導分析因為廚餘和其他垃圾分開的單獨處理和付費管理制度,並運用科技將制度深深植根於公民的日常生活中,實現韓國98%廚餘高回收率。

美國《紐約時報》專文報導〈韓國如何將廚餘垃圾「變廢為寶」〉(How South Korea Puts Its Food Scraps to Good Use),文中提到紐約市衛生部門一直觀察韓國作法,因為該國有高達9成以上的廚餘,是透過「垃圾填埋和焚化」以外的方式處理。

2022年美國麻省理工學院發表的綠色未來指數,在全世界76個國家中,韓國排名第10,比19名的日本、37名的台灣好,榮登亞洲第一,在評鑑的四大指標之中,韓國更拿下垃圾回收等重要指標的「綠色社區」的全球之冠。

韓國飲食文化重視小菜,看過韓劇就知道,戲裡用餐往往是一碟碟小菜擺滿整桌。韓國環境部20多年前的廚餘浪費調查指出,韓國的小菜文化與過多樣類的飲食準備,是廚餘的主要原因,此外,現代韓國人外食增加,家中多出的食材來不及處理,壞掉直接丟棄也是廚餘的主要來源。

韓國的小菜文化,讓廚餘一度成為該國的危機。洪敏隆攝

因此,在實施廚餘回收付費制度前,韓國每一年的廚餘以6至7%的趨勢增長,廚餘焚燒會製造空污及影響焚化爐效能,掩埋又因韓國地形多山,掩埋場域受限,難以與居民居住區域有效區隔,韓國料理又以燉煮為主,廚餘往往帶有湯湯水水,體積更大、氣味更重。官方研究發現,在垃圾填埋場腐爛的每一噸食物垃圾都會排放相當於800磅二氧化碳的溫室氣體,促使韓國政府推動廚餘回收變革。

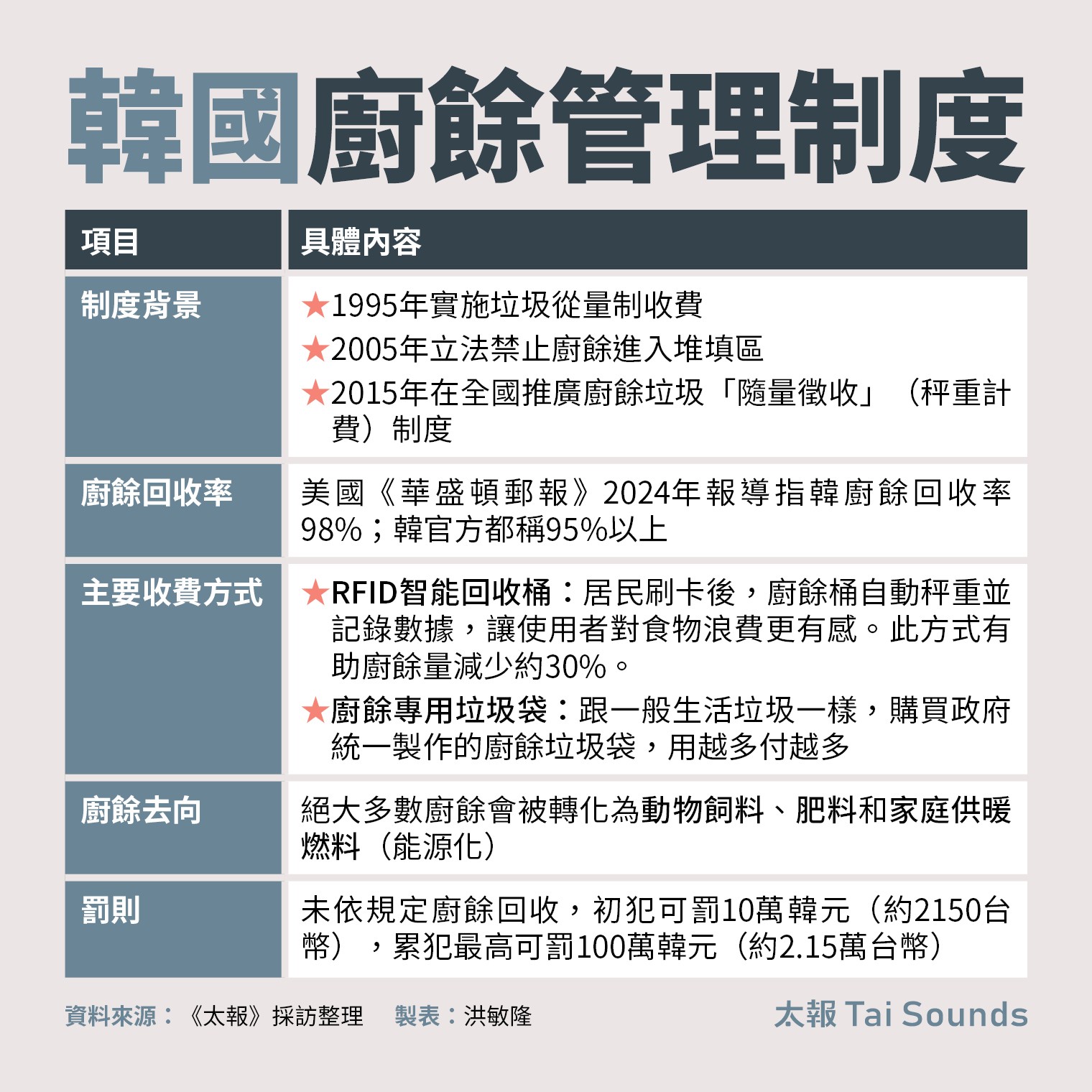

韓國是1997年修訂《廢棄物管理法施行細則》,預告2005年禁止廚餘掩埋,給予7年緩衝期,同時修訂《促進食物垃圾收集、運輸和回收條例》,提供地方政府補助,添購相關設備,將廚餘從1995年就實施垃圾從量收費制度分離做單獨處理,於2015年在全國推廣廚餘垃圾「隨量徵收」(秤重計費)制度至今。

秤重收費系統實施前,韓國針對廚餘收費是以社區計算,費用由社區住戶平均分攤,但是改為秤重收費後,以個人(家庭)計算,較具公平性,丟掉越多食物,就要付越多錢。中央補助地方政府添購每台約200萬韓幣(約4.3萬台幣)的RFID智能回收桶,至2021年全國就有將近11萬台(109564台)。

廚餘智能回收桶不只方便,透過數據紀錄,也改變韓國民眾平常生活習慣。洪敏隆攝

要用廚餘回收桶,每個家戶都有專屬卡片記錄。洪敏隆攝

韓國廚餘秤重費用是以每公斤130韓幣計算,在RFID回收桶未普及的地區,則是要買廚餘回收袋,分為 1至20升共5種規格的袋子,價格為70至1600韓幣。

智能回收桶未普及的地區,還是用廚餘回收專用袋。洪敏隆攝

住在首爾龍山區的孫世蓮接受《太報》記者訪問說,她所住的社區是每月秤重繳付的廚餘費用並在管理費帳單,管委會還很「用心」會依照不同坪數大小住戶提供繳交廚餘的「比序」給住戶知道,就好像在提醒「別人做得到,你也做得到」。

許多地方政府如首爾、仁川,也會藉由這些追蹤紀錄,找出廚餘排放大戶,輔導改善「剩食狀況」。

首爾市政府前幾年曾調查,智慧型的廚餘秤重收費,最大改變是民眾會盡量乾燥廚餘,在丟棄前過濾多餘的水分。其次是改善煮菜時的份量,甚至在買菜的時候就有效計畫。

首爾家庭主婦權女士說,她會將食材分成小份,每餐只會用到所需份量。而準備蔬菜時,可食用部分都會盡可能留下,以將食物浪費減到最低。

廚餘秤重(計量)收費也帶動韓國廚餘機產業的發展,許多家庭都有添購或承租廚餘機,在一些餐廳甚至可以看到如洗衣機體積般的大型廚餘機。首爾市民金永強承租的廚餘機,每月3萬韓幣,是改良式的廚餘機,廚餘丟進去後會透過微生物直接分解。

韓國很多家戶購買或租廚餘機,有些廚餘機甚至可以直接用微生物分解。洪敏隆攝

經過廚餘機處理後,廚餘的量明顯減少。洪敏隆攝

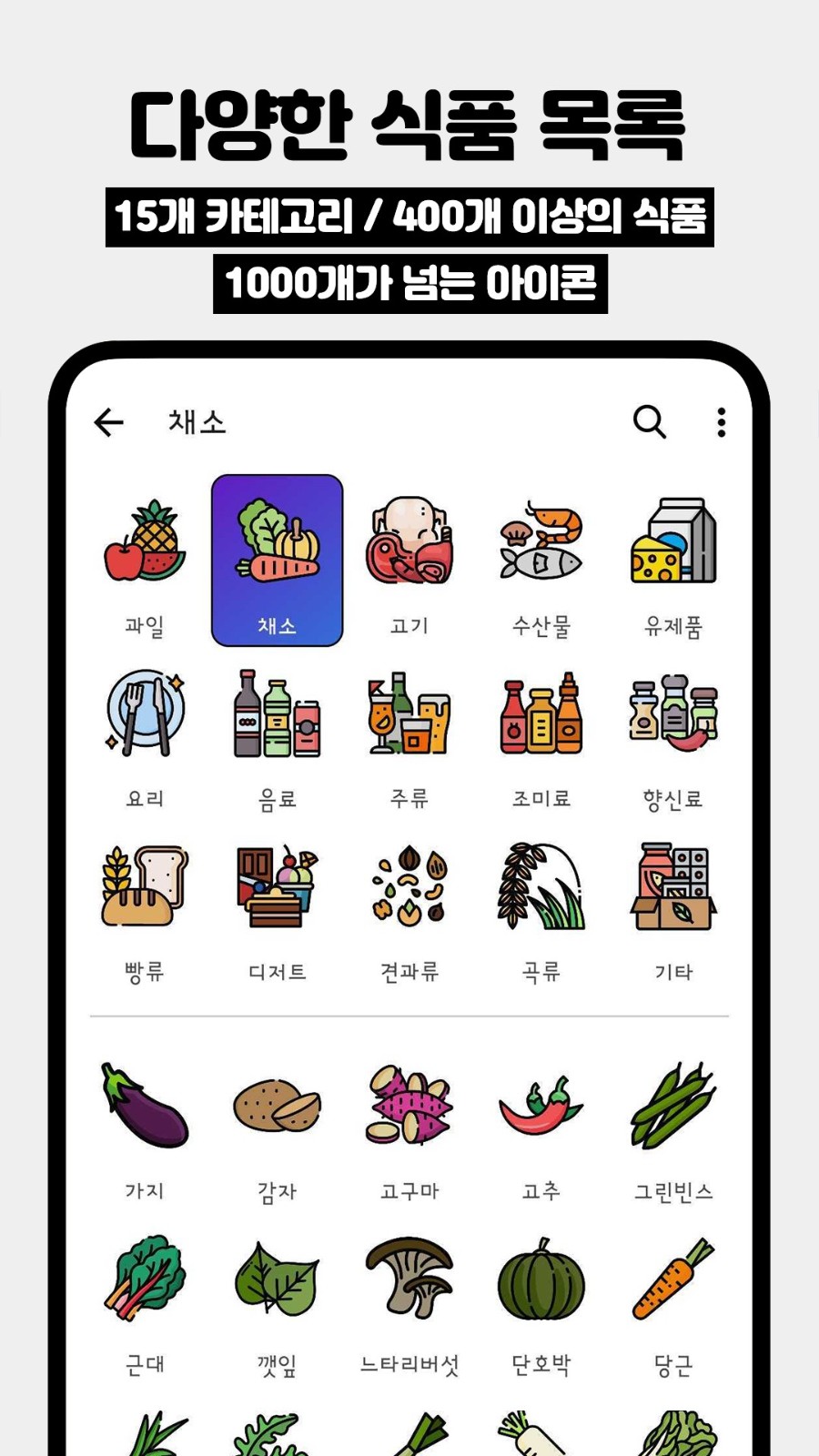

不只是透過秤重收費減少廚餘,韓國政府認為要推動飲食文化的改善,也可以從科技帶來改變,推出的智慧手機APP「我們家的冰箱」(냉장고 관리 앱),提供民眾採購食物回家放入冰箱前,可在應用程式輸入食物的採購時間以及保質期,手機會定期提醒大家食用某些食物。採購食物前,也可參考該應用,瞭解冰箱裡還有何種食物、是否需要採購、採購多少等資訊。

韓國政府設計APP「我們的冰箱」,讓民眾可從生活中減少食物浪費。翻攝自該APP

韓國對於廚餘回收也嚴格實施破袋檢查,即使把廚餘放在生活垃圾付費的袋子,也會被抓出開罰,初犯可罰10萬韓元(約2150台幣),累犯最高可罰100萬韓元(約2.15萬台幣)。

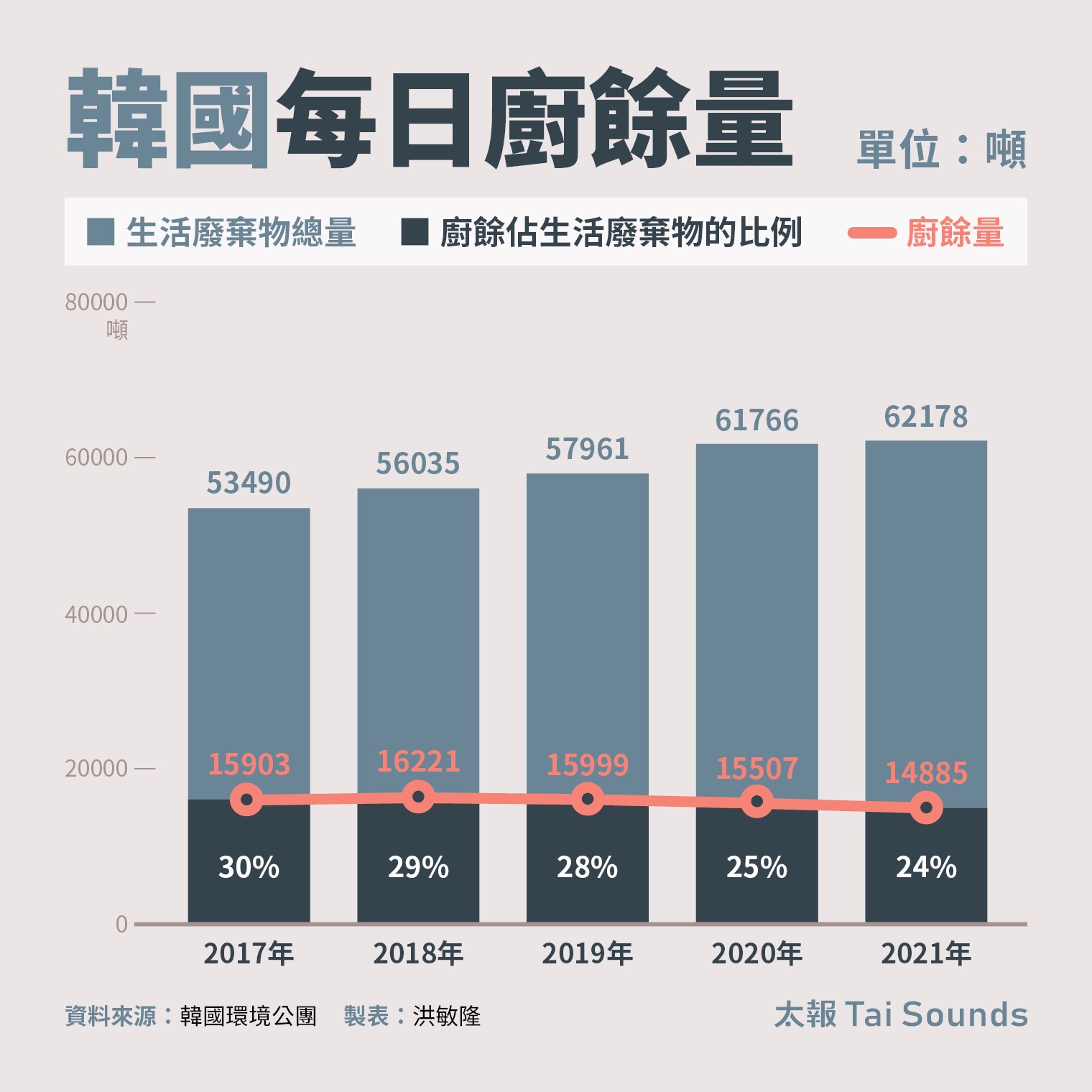

雖然近3年的廚餘回收量的報告,韓國環境公團預計今年12月才會提出完整報告,但從過去數據來看,2017至2021年韓國廚餘量有逐年下滑趨勢,每日廚餘量減少約1000公噸,廚餘佔生活廢棄物的比例,也從2017年的30%降至2021年的24%。

除了源頭管理落實回收,達到減量的目的外,因為廚餘幾乎可以百分百的回收,有足夠的「資源」(指回收廚餘量),可以將其變成資源或能源,建立完整的廚餘回收系統。

2019年5月,韓國爆發非洲豬瘟,政府一樣禁止廚餘蒸煮餵豬,但不像台灣採取焚化等「應急措施」,韓國在豬瘟爆發前,就已在全國建立260個飼料和堆肥生產設施,其中,做成含蛋白質和纖維的飼料補充劑,作為豬、雞、鴨的飼料補充劑。

另外,在首爾郊區的高陽市生質能源廠,每年將近7萬噸的廚餘厭氧消化,將垃圾放置在大容器中長達35天,讓細菌發揮作用,分解有機物併產生主要由甲烷和二氧化碳組成的沼氣,可供高陽市的3000戶家庭供暖。

韓國高陽市生質能源廠。翻攝自新北市政府考察報告

高陽市生質能源廠處理廚餘作為當地住戶的暖氣來源。翻攝自新北市政府考察報告

不過,韓國廚餘回收體系也有課題考驗要解決,因為塑膠等一次性用品和動物排泄物等雜質混入食物垃圾,導致飼料和肥料的品質下降,以至於這幾年乾飼料的生產都有「供大於求」的問題。

韓國政府正在投資更具創新更潔淨的技術以利用該國產生的廚餘,例如氫能領域的再生能源,忠州市的沼氣加氫站就是利用廚餘所產生的沼氣生產並供應氫燃料。

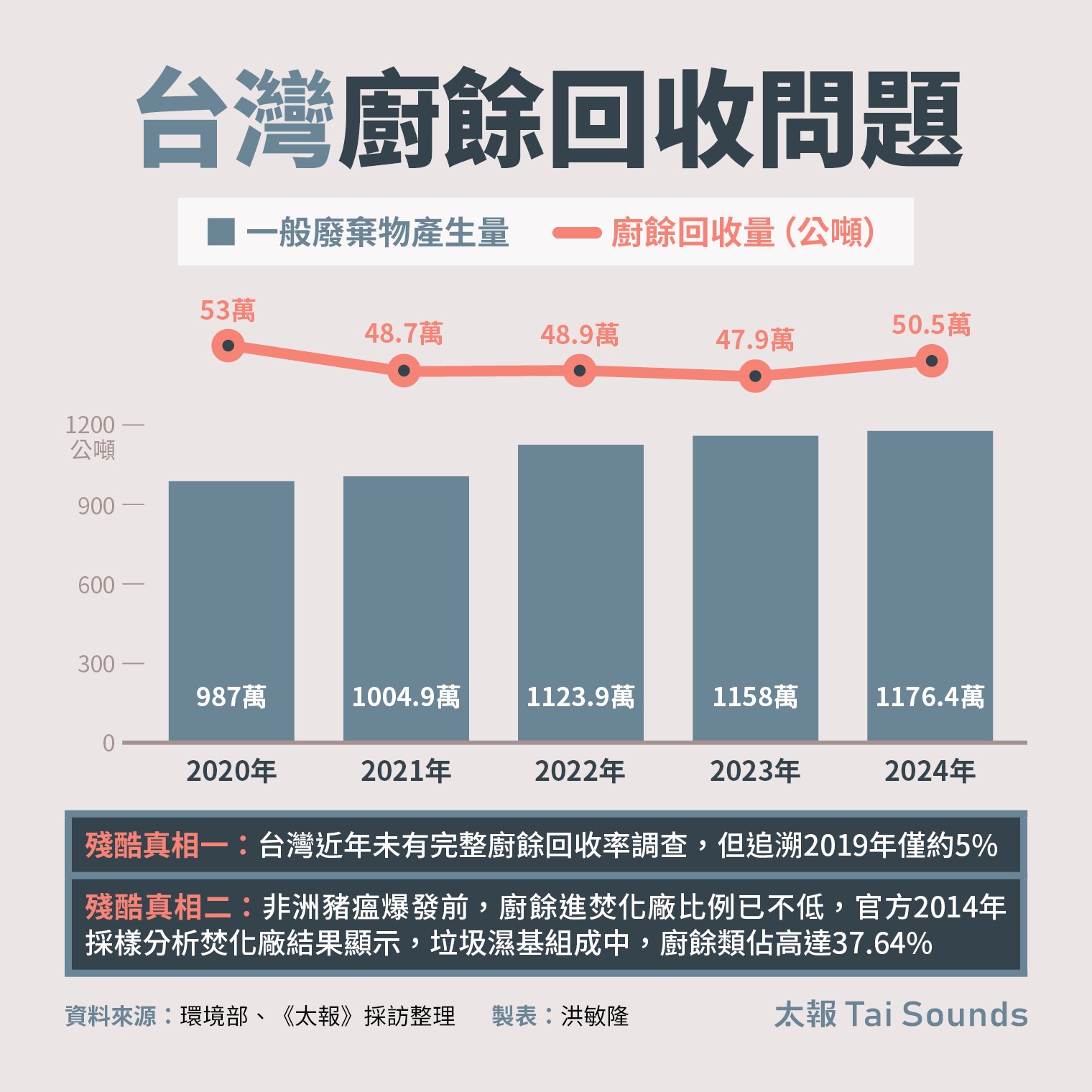

在台灣,早在非洲豬瘟爆發前,台灣很多的廚餘就已經進入焚化體系,環保署(環境部)在2014年就曾採樣分析焚化廠的垃圾濕基組成,其中紙類含量最高,約佔垃圾組成中39.42%,其次就是廚餘類,高達37.64%,比塑膠類16.56%的還高。

看守台灣協會秘書長謝和霖說,台灣連垃圾費隨袋徵收,都只有雙北市實施,由於沒有付費壓力,不只是家戶把廚餘混其他生活垃圾丟棄,主要產源如餐廳也缺乏減少廚餘產生的意願,由於廚餘後端處理(堆肥、厭氧發酵、養豬)的成本較高,政府不願意反映在收費上,導致地方政府缺乏誘因去落實昂貴的處理措施,導致各縣市都是興建超大容量焚化爐,而非積極推動源頭減量和在地處理。

謝和霖呼籲,應借鏡韓國作法,全國實施廚餘隨量徵收,廚餘費用必須能夠反映處理成本,才能真正促使民眾或餐廳減少廚餘量,並加強宣導改善廚餘品質與民眾習慣,因為熟廚餘的高油鹽含量是處理難度高、也是發臭的主要原因(因蛋白質含量高,微生物反應劇烈),從源頭改善,鼓勵民眾養成瀝乾廚餘的習慣,才能提高回收的品質。

台灣家戶廚餘回收都是交由清潔隊,但沒有隨袋徵收的縣市,有無落實是一大疑問。洪敏隆攝

環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展也認為,廚餘的核心處理問題應從源頭減量做起,韓國對廚餘採取「中央集中管理」,並透過《飼料管理法》等,將廚餘視為飼料處理中心,以降低風險,管理上較有系統。然而,韓國的環境治理體系以中央為主導,由中央立法,地方全面實施,因此在推動垃圾隨袋徵收或廚餘回收時,能做到全面落實,但在台灣,廢棄物(含廚餘)的管理在法規上屬於「地方事務」,導致各地區的執行能力不一。

廚餘回收嚴格落實,促使很多韓國社區自行購買廚餘機等設備。洪敏隆攝

鄭佾展呼籲,中央政府(環境部)應扮演「政策引導」的角色,不能只滿足於現狀,需要有更積極的政策,政府應利用此次疫情的輿論熱點,不能只有解決短期的焚化爐調度問題,更應提出中長期、系統性的改革策略和實驗性的政策方向。不論是韓國模式,或是日本模式要求食品企業自行處理其生產過程中產生的廢棄物,將廢棄物處理視為營業的一環,落實「共擔有差別的責任」,從而達到源頭減量,政府要有更積極的作為。

環境部次長沈志修回應,相關政策不是一朝一夕就能到位,但環境部很重視也會積極改善,未來也會了解韓國的廚餘回收管理制度,訂定未來長遠方向及作法。

最新more>

熱門more>

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 南韓青年變「極右怪物」?厭女、仇中、政治迷因玩上癮 真相是…

- 6萬人瘋抓寶!奇美博物館上演首創「超級之夜」 造型皮卡丘、異色蒂安希都來了

- 「森林鬼魅」寶寶露臉 蹦跳高手從6樓高躍下也沒事

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 把王淨「套牢」?曹佑寧曬戒指圖引熱議 經紀人都說了

- 美法院打臉川普關稅!南韓更焦慮? 投資綁死、退款困難、恐接更高稅率…

- 9歲童溺斃鯉魚潭!業者涉過失致死5萬元交保 檢追查有無快艇「惡意造浪」

- 北投泡溫泉兼吃美食 北投市場黑金滷肉飯、放山雞料理獲推薦

- 扯!愛車烏來拋錨拖吊新店「不到10公里」 被開價10萬元