快訊

- 臉書母公司與AMD達成逾1000億美元AI採購投資協議 分散對輝達的依賴

- 法務部研議二審檢察官實任制 劍青檢改直指7大後遺症提3建議

- Anthropic讓資安巨頭市值一天蒸發百億美元 KPMG:瞄準別打錯靶

- 酷澎認了!韓國總部個資外洩影響逾20萬台灣用戶 數發部啟動行政檢查

- 紐時:經歷兩任總統、數年努力 美國依舊擺脫不了對台灣晶片的倚賴

- 【一文看懂】台美ART變廢紙? 不是這樣的! 川普B計畫仍可千錘百鍊

- 越南移工搭火車400萬現金丟了!真相扯出逾2億驚人內幕...主嫌逃了

- 川普122關稅來了!經濟部分析 情況仍比20%+N來得好

- 大華銀大華銀投信3檔債券ETF配息出爐!

- 【長榮遺產戰】6名大律師出馬!千億遺產拚換遺囑執行人 張國煒出庭3小時笑吐3字

- 破局了!賴清德國情報告協商觸礁 韓國瑜獻計無效

- 中工股價異常波動有鬼 董座赴北檢告發三大委託書通路商、律師涉犯證交法

- 台股暴衝927點!創史上第二大漲點 小台積電0052嗨翻規模破千億

- 中國信託60週年品牌影片向臺灣棒球精神致敬

- 川普3/31啟程訪中 中國外交部不肯證實

- 川稅初一十五不一樣 台商:科技供應鏈脫鉤差不多了

- 中工經營權之爭開打! 寶佳:不回應指控 端出二組董事名單、強調全面參與經營

- 中國商務部要求美國撤銷24日生效的新關稅 呼籲展開新貿易談判

- 金管會公布第二階段13家融資租賃納金保法 3/15正式生效

- 前科男揚言北捷車廂內「殺人」 北檢向法院聲請暫時安置

【抗熱行不行2-2】候車亭不足拖累公共運輸吸引力 極端高溫下民眾曝曬成常態

2025-09-15 08:15 / 作者 洪敏隆

台北車站(忠孝)公車站是大站,乘車人數很多,人行道寬度也夠,卻因後方大樓管委會反對,未設公車候車亭。洪敏隆攝

跑業務的小羅離開捷運台北車站要轉乘公車,都會先躲在北捷M6出口,等到APP顯示要搭的公車將到站才走出到馬路,可是公車顯示的時間總跟等待時間有落差,忠孝西路往東的台北車站公車站牌又沒有候車亭,在大太陽下只是待個幾十秒時間,已經「大汗疊細汗」,搭上車回到公司全身已經濕透,身上的汗臭味連自己都受不了。

很多人跟小羅一樣有相同經驗,因為等公車的地方沒有候車亭,站在大太陽下無處可躲,這樣的公車站點在台北市就有逾半,但是,雙北已經是全台公車候車亭普及率最高,大約是4成左右,六都其他直轄市至今未達兩成,六都以外的縣市普及率更低,很多縣市如新竹縣都只有1成左右。

台灣多數公車站點未設候車亭,民眾只能在大太陽下等公車。洪敏隆攝

天氣越來越熱,搭乘公共運輸能夠有遮蔭地方,對公車族來說是很重要。洪敏隆攝

許多沒有設置公車候車亭的站點,並非是人煙稀少或搭乘人數不多,以台北市為例,公車路線最多的前10大公車站點,就有超過30條路線行經的「台北車站(忠孝)」及瑞光路的「仁寶大樓站」、「基湖路口」都沒有設置候車亭。

交通部運輸研究所幾年前曾做過「氣候變遷對公路公共運輸服務影響之探討」,研究指出氣溫上升對我國公路公共運輸服務之衝擊,主因之一就是候車環境過熱,建議候車環境能加裝空調、遮陽板、保持空氣流通、避免太陽直接曝曬;強化公車/客運到站資訊之手機App,減少乘客於候車處等待時間。

地方興建公車候車亭,除了台北市自編經費,多數是仰賴公路局的預算補助,公路局近5年總經費約4.29億元、共1563座候車亭,六都中以台中市、新北市爭取預算興建候車亭數量最多,桃園市最少,非六都以嘉義縣、台東縣最多,花蓮縣最少。

在台灣,公車候車亭的建置普及率偏低有三個原因。

因為公車候車亭設置規定,設置後人行道仍需維持1.5公尺以上無障礙通行空間,台灣很多路段不僅人行道寬度不足,甚至根本沒有鋪設人行道,許多公車站牌是插在路旁,乘客等車非但無遮蔽處,甚至還有被車撞的風險。

台灣很多公車站牌設置在沒有人行道的地方。洪敏隆攝

常可見民眾等公車躲太陽,都擠在騎樓可遮蔭處。洪敏隆攝

有些站位是設在私人土地,若要興建候車亭需取得地主同意。過去最常見是因為公用人行道空間不足,要蓋候車亭會用到部分私人土地,必須取得地主同意書,但台灣早期建物有俗稱「亭仔腳」也就是騎樓的開放空間設計,所以民眾等公車還可以利用長遮簷遮陽、擋風或避雨。然而,新的都市空間規劃逐漸忽視騎樓這種步行空間設計,導致越來越多公車站牌設在私人用地,也沒有騎樓供乘客遮陽避雨,像台北市瑞光路的「仁寶大樓站」、「基湖路口」都是類似情況。

台北市瑞光路「仁寶大樓站」是公車大站,但因為是私人土地,未設候車亭。洪敏隆攝

「仁寶大樓站」對向因為是公有地,有設置候車亭空間,跟對面形成強烈反差。洪敏隆攝

最常見也最難解是,即使人行道空間足夠,但只要後方店家反映「擋到招牌、影響門面」,就無法設置候車亭,台北市議員詹為元指這類「店家意見卡關」的案例,往往讓居民期待落空,徒留空站位與高溫對抗。

「台北車站(忠孝)」往東方向是台北市行經公車路線最多的站牌之一,人行道寬度超過10米,與後方的大樓距離更有15米距離,但是這個超過30條公車路線、上下車人數也是前幾名的站位,因為大樓管委會認為設置候車亭會影響門面而未設,只同意設置幾個無遮簷的座椅。同樣情況還有15條路線的忠孝敦化站牌,人行道寬度足夠設置,但因店家反對未設候車亭。

台北車站(忠孝)公車站點距離後方大樓有一段距離,卻因大樓有人擔心影響門面,反對設置候車亭。洪敏隆攝

忠孝敦化公車站點,設候車亭條件也完備,但因附近店家反對未設。洪敏隆攝

詹為元指出,候車亭不只是交通設施改善,更是城市對市民的體貼與保護,在極端氣候已成常態的現在,北市府應重新檢視設置標準與溝通機制,並應優先盤點高使用率但無遮蔽的站點,積極改善或是溝通。他認為保障市民在極端氣候下的日常生活,提升候車環境是重要的、也是必要的。

台北市公共運輸處處長李昆振說,「以前不行,不代表現在不行」,設置一般制式候車亭的站體不是很大,大樓店家門面那麼大,不可能完全擋住,針對一些沒有設置候車亭的主要公車站點,會再辦一次會勘。

以前建物至少還有騎樓設計,可以讓民眾等車時遮蔭,現在新式大樓越來越少有騎樓設計。洪敏隆攝

「不要說設置候車亭,有時候要設立站牌也是費盡千辛萬苦。」某縣市交通局官員私下抱怨,就跟鋪設人行道一樣,很多住家或商家不喜歡公車站牌設在住所或店家前面,怕「影響停車」,還有些住戶覺得設了公車站,人潮會變複雜、也會多了吵雜聲音,部分店家則是抱怨等候公車民眾會擠在店門口,無法正常做生意會影響賺錢。因此設了公車站後,若要進一步設置候車亭,還是要跟「在地溝通,取得共識」。

李昆振建議,未來應朝都市審議做直接要求,公車站位點位納入都市計畫檢討,規定站區的候車亭必須提供設置或贊助。

目前候車亭的型式有三種;大部分是長約3公尺的一般制式候車亭;一種是大多設在公車專用道的長廊式候車亭,提供遮風蔽雨效果更佳、候車空間更大之候車亭;還有因應人行道淨寬不足,台北、桃園、台中會用反向懸臂構件設置「倒懸式」公車亭,但缺點是只能供乘客站立在亭下,無法設置座椅。

長廊式候車亭空間最舒適,遮蔭效果也最好。洪敏隆攝

倒懸式候車亭多設在人行空間較小的地點,但不足以設置椅子,會出現椅子設在亭外的情況。洪敏隆攝

由於極端氣候,這幾年夏天越來越長,氣溫也越來越高,鄰近國家例如新加坡、日本、韓國對於候車亭的設計,要如何達到更有遮陽、降溫的效果是持續研究,主要著重在周圍環境的遮蔽性。

日本環境省的酷暑對策分為:「上」方降低日射、「下」方抑制地表面等高溫・「旁」邊抑制牆面等高溫,及「中」間空氣流通讓身體冷卻,才能創造更有效的酷暑對策。

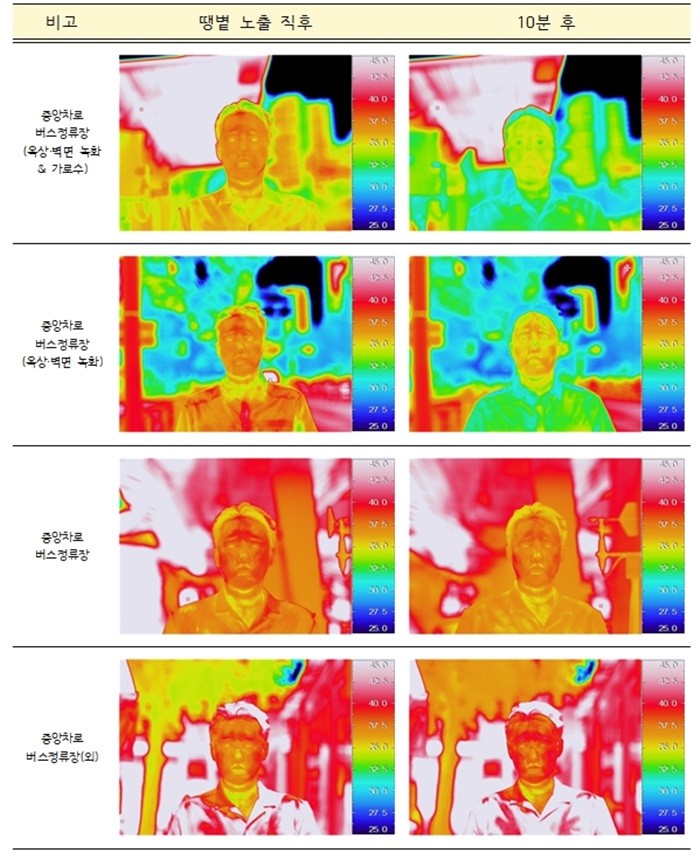

韓國山林廳國立山林科學研究所前兩年研究發現,如果公車候車亭的屋頂和牆壁被森林和行道樹覆蓋,氣溫就會下降2.8℃,相較之下,在沒有樹木的公車站,表面溫度僅下降了約0.7℃。由樹木和草組成的森林具有透過樹葉蒸騰作用冷卻熱量,提供阻擋直射陽光的遮蔭效果以及減少地面反射的熱量來降低溫度的作用。

韓國山林研究所做的候車亭有無綠蔭的溫度比較。截自山林科學研究所報告

候車亭遮蔭效果不好,就會出現民眾寧願站在候車亭後方樹蔭下躲太陽等車的情況。洪敏隆攝

森林城市協會理事長莊傑任說,不管是攀藤類還是說喬木的造型修剪,都可以跟候車亭做搭配,更好的方式是整個人行道系統都可以綠蔭化是最好的,像台灣一些指標性綠蔭大道,例如台北的中山北路、敦化南北路,或者高雄的民主路、民權路或民生路,候車空間就像在森林道,舒適度相對比較好。

莊傑任說,如果整個步行環境有綠蔭,大家才會提高搭乘公共運輸意願,因為一趟行程不是只有搭車,還有步行,像新加坡就是做一個很完整的規劃,針對綠蔭從住家到搭車地點,做一個完整的規劃。

新加坡在2019年提出的《2040年陸路交通發展總藍圖》就提出「走、騎、搭」模式提升的願景,透過基礎設施的改善,鼓勵更多人使用步行、騎自行車和公共運輸,實現 20分鐘內抵達鄰里中心,以及45分鐘內抵達城市的任何地方。 新加坡結合綠蔭興建「有蓋人行道」(Covered Linkway),讓民眾在大太陽或遇到滂沱大雨時仍可遮蔭遮雨穿梭,提高民眾使用大眾運輸的誘因,成為新加坡大眾運輸系統不可或缺的重要環節。

候車亭搭配綠蔭,才能真正達到降溫效果。洪敏隆攝

新加坡的綠蔭規劃,不是只規劃搭乘公共運輸空間,而是整個城市治理思維,營造優質步行環境。取自屏東縣政府考察新加坡報告

面對未來越來越酷熱的氣候,公共運輸必須有更多便捷的措施,台北市公運處就在思考如何推廣虛擬站位。

李昆振說,虛擬站位就是讓民眾在建築物裡面,就可以看到公車資訊,知道要搭乘的公車還有幾分鐘到站,留在建築物內吹冷氣,等到時間到再出來搭車,不用站在馬路上等車熱得要死,目前會從公有建築及醫院先做推廣,未來再推廣到商場等地,而這成功關鍵在於「公車準點」,預估到站時間要更加精準可靠,是因應極端氣候未來要更努力的方向。

台灣要邁向2050 淨零排放目標,交通運輸扮演減碳關鍵角色,提升公共運輸運量是刻不容緩,若連最基礎的候車亭都無法滿足改善,更別說是抗高溫可「行」的完善策略,又如何讓人相信交通運輸淨零目標可以達成。

最新more>

- 袁惟仁靈堂這2天開放弔唁 告別式時間、長眠地曝光

- 留言嗆網友「你媽是慰安婦」 花崗國中生教組長遭炎上!校長回應了

- 臉書母公司與AMD達成逾1000億美元AI採購投資協議 分散對輝達的依賴

- 法務部研議二審檢察官實任制 劍青檢改直指7大後遺症提3建議

- 《布拉格廣場》她回來了!蔡依林化身機長 粉絲尖叫:夢幻連動成真

- 這才是真相!賈永婕親揭「家族雄厚背景」:我以台灣人第一代為榮

- 同居人誆「下體長蟲」少女6年被侵犯41次…嬤視而不見 她隱忍淚崩:家才不會碎

- 《後宮甄嬛傳》直播馬拉松破千萬觀看 7萬人緊盯「皇上駕崩」

- Anthropic讓資安巨頭市值一天蒸發百億美元 KPMG:瞄準別打錯靶

- 酷澎認了!韓國總部個資外洩影響逾20萬台灣用戶 數發部啟動行政檢查

熱門more>

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 北極熊幼崽遭格殺前最後凝視 猛虎界「黑暗騎士」入圍攝影獎

- 8台星登央視春晚合唱〈寶島戀歌〉、他牽花蓮小女孩上台!伊能靜喊:中國台灣會感動

- 老高與小茉發聲了!79字曝「逃稅577萬美元遭中國拘留」現況

- 猴媽下巴多一張臉、穿山甲媽拿命換寶寶 攝影獎親子照揪感心

- 書包留頂樓!新北12歲女童「墜社區中庭」身亡 曾告訴爸爸這件事

- 朝野跨一大步!政院版《國防特別條例》3/6付委 三黨團協商達共識

- 起底「墨西哥警察變頭號毒梟」 斬首24警!貧民卻當他是神

- 【深度報導】全面出圈!台灣人瘋動漫 關鍵3因素讓宅文化大爆發

- 鐵飯碗不再香?公務員離職率暴增4成 「年輕、高學歷居多」成隱憂