快訊

- 快訊/美國最高法院判決川普關稅違法 「法律未授權總統徵收關稅」

- 日外相國會演說再提「竹島主權」 南韓召見公使抗議

- 美國去年第4季經濟成長放緩 全年成長為近3年最差

- 廉航德威加入 南韓所有航空禁止機上使用行動電源

- 日本最年輕冬奧金牌選手背後的男人:為她做飯、開車接送「妹妹總有一天會站上世界舞台」

- 江蕙唱一半見她衝上台突認有壓力 江淑娜搶穿戰袍討紅包

- 國道初四73起事故「回堵最長7公里」 明天北返車多!11條魔王路段曝光

- 前線照片打臉政府「沒埋地雷」說法 2柬埔寨記者遭叛國罪重判14年

- 江蕙大年初四重返小巨蛋 豪撒300個紅包

- 駐韓美軍黃海上空訓練、中國出動戰機 雙方一度對峙

- 訴訟纏身壓力大?英國快時尚ASOS創辦人泰國巴達雅墜樓亡

- 【更新】黃國昌二林拜票被嗆「臭俗辣」 嗆聲者遭志工拿糖塞嘴、候選人道歉

- 紫南宮前逃漏稅?手搖飲店公告「春節15天停開發票」挨罵 總部道歉

- 天乾物燥 日本下關寺廟失火、一家5口俱亡

- 33年來首見!美自台進口金額超越中國 汪浩:AI浪潮的歷史拐點

- 有片/泰國警察也略懂!以舞獅為掩護逮捕慣竊

- 國際金價似站穩5000美元 分析看好年底衝上6500

- 日相高市第二任施政演說提中國「脅迫」 宣布新設國家情報委員會

- 遭判無期徒刑 尹錫悅道歉但堅稱戒嚴是為了「拯救國家」

- 「BTS」V私聊閔熙珍被當呈堂證供 強調沒選邊:感到錯愕

【一文看懂】稀土管制雖暫緩 中國還有另一武器可對付美國

2025-11-02 12:10 / 作者 林宜萱

美元和藥丸示意圖。路透社

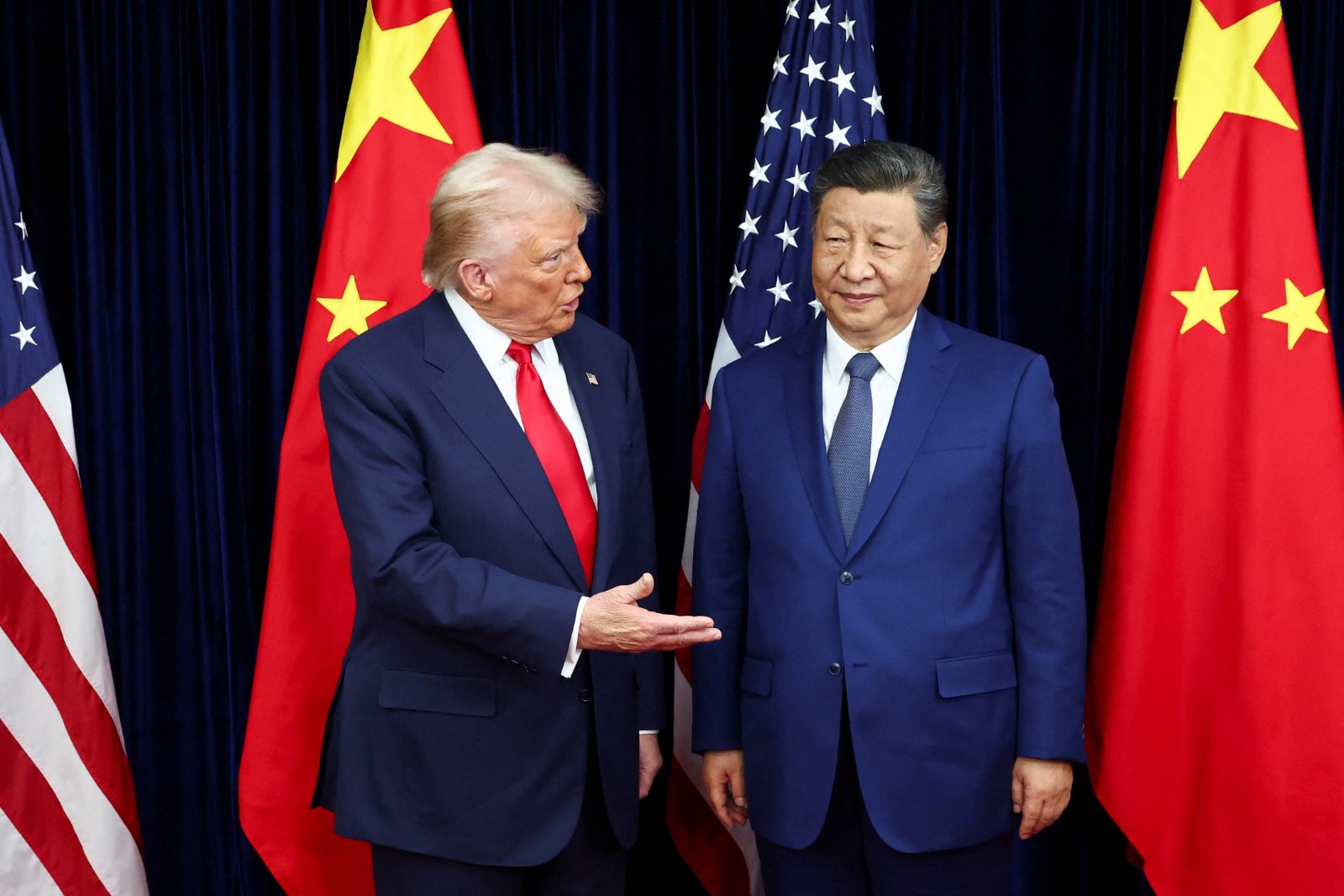

美國總統川普與中國國家主席習近平上週四(10/30)在南韓釜山會面後,中國暫緩稀土出口管制一年,美國則暫停對中國加徵的部分對等關稅、原定11月起對中國產品加徵100%關稅的計畫也暫停,局勢看似緩和,不過《彭博新聞》一文指出,中國還有另一項到目前為止都還沒拿出來用的武器:製藥。《彭博新聞》週六(11/1)報導,中國製藥產業和其他領域一樣,原本是民間起家,做出一點成績後,中共高層開始推動由上而下的垂直整合:而今中國的製藥研發和創新能力不輸西方國家,從抗生素到許多先進藥物,能讓中國在美中貿易衝突上握有另一強大籌碼。這也揭示中共如何利用過去的開放式國貿體系來掌控技術,變成地緣政治上的競爭利器。

美國參院老齡化特別委員會(Senate Special Committee on Aging)今年報告曾指出,2002年,美國使用的藥品有83%是美國本土製造,但來到2024年,這個比例已經降到37%。

美國自產藥品佔比下降,主要是因為從中國和印度進口的藥品比例增加,而印度製藥的原料也是仰賴中國。美國智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)的全球衛生問題資深研究員黃嚴忠(Yanzhong Huang)在8月時曾於podcast節目裡表示,美國人使用的藥品,約有45%原料「完全來自中國」。

2025年10月30日,美國總統川普(左)與中國國家主席(右)於南韓慶州舉行APEC峰會期間在釜山金海國際機場會面。路透社

製藥流程大致分為兩部分:原料藥及賦形劑。原料藥的製程,是從化學原料、中間體萃取出活性藥物成分(API,即藥品裡真正具有醫療效果的成分)。然後將API以賦形劑包覆,就是大家常見的藥丸或藥膏等產品。

黃嚴忠指出,如果單從活性藥物成分來看,那麼美國藥物供應鏈裡有將近30%原料是直接來自中國;如果加上依賴中國原料的印度進口藥品,那麼比例就會上升到60%。

中國的競爭力,並非建立於自由市場裡正常的競爭條件。中國經常透過巨額的水電補助、國有銀行貸款這兩招來支持國內企業,製藥業也不例外。

美中經濟暨安全審查委員會(USCC)2019年一份報告提到,除了補貼,中國缺乏強力規範有毒化學品處理流程的環保法規,勞工權益方面也沒有最低限度的保障,智財權保護法規不完善,這3項因素也推動了中國製藥業的發展。

中國藥廠另一大優勢是,不需要像美國藥廠一樣擔心美方嚴謹的藥物安全檢查。美國食品暨藥物管理局(FDA)檢查美國藥廠時,幾乎都是「突襲檢查」,較能發現藥廠營運的真實狀況。但美國FDA若要檢查海外藥廠,通常都會事先通知,尤其美國FDA官員去中國也必須先辦理簽證,中國藥廠因此有準備時間;美國參院老齡化特別委員會也指出,美國FDA官員不一定能順利取得中國簽證。

2020年8月29日,位於美國馬里蘭州白橡市(White Oak)的美國食品暨藥物管理局( FDA )總部。路透社

美國黑斯廷斯生物倫理中心(Hastings Center)資深顧問、著有《中國製藥》(China Rx,暫譯)的吉布森(Rosemary Gibson),2024年3月也在podcast節目上表示,美國抗生素的產能大量轉移到國外,現在幾乎沒有自己生產抗生素的能力,而這是由於美國政府一直缺乏一個核心機構來全面負責和激勵美國本土製藥。

不只美國,歐洲最後一間生產抗生素的藥廠也於今年5月宣布關閉。丹麥藥商Xellia宣布關閉其位於哥本哈根的藥廠,產線「轉移到中國」。

由於整個製藥供應鏈的生態系已經消退,要重新取得資源將非常困難。外交關係協會的衛生議題研究員黃嚴忠說,重建製藥能力不光是成本高的問題,還有監管問題和其他多項挑戰。

中國有上海化學工業區這種大型園區,佔地29.4平方公里,可為藥廠提供從原料到中間體的一條龍採購服務,運輸成本低廉。這是中共為「中國製造2025」目標打造出的結構,該計畫的其中一個領域就是生命科學。

《彭博新聞》指出,美國的經濟體系不是根據這種垂直政策而設計,不過,西方現在也逐漸意識到,無法再繼續用1990年代那套以消費為主的思考模式來設計經濟戰略,而是必須以生產導向,確保產能不會過度依賴外國。而西方若要提高對中國的勝算,就必須以美國和盟友的合作為核心。

日本將會是美國的一大助力。日本正資助本土藥商恢復原料藥的產能,如果美國能確保這些產品免稅進入美國市場,將有助美國恢復製藥能力,美國陣營、或所謂民主國家陣營也能因此受益,只是重建之路仍很漫長。

最新more>

- 北投泡溫泉兼吃美食 北投市場黑金滷肉飯、放山雞料理獲推薦

- 快訊/美國最高法院判決川普關稅違法 「法律未授權總統徵收關稅」

- 日外相國會演說再提「竹島主權」 南韓召見公使抗議

- 美國去年第4季經濟成長放緩 全年成長為近3年最差

- 廉航德威加入 南韓所有航空禁止機上使用行動電源

- 日本最年輕冬奧金牌選手背後的男人:為她做飯、開車接送「妹妹總有一天會站上世界舞台」

- 插隊搶自由座!高鐵白衣男爆出是牙醫 黑歷史曝光、退追柯文哲

- 江蕙唱一半見她衝上台突認有壓力 江淑娜搶穿戰袍討紅包

- 國道初四73起事故「回堵最長7公里」 明天北返車多!11條魔王路段曝光

- 前線照片打臉政府「沒埋地雷」說法 2柬埔寨記者遭叛國罪重判14年

熱門more>

- 分析:中國對非洲全境宣布零關稅政策 但想倚重的非洲同伴是哪種國家?

- 谷愛凌在美生長卻代表中國出賽 美副總統范斯說話了

- 「今天,我為龍一滑冰!」七年羈絆逆轉勝 「璃龍組」為日本雙人花滑摘首金

- 谷愛凌為何棄美投中?美媒:中國提供數百萬美元資金

- 2026最受矚目「漫改真人版」要來了!《我獨自升級》、《驀然回首》、《海洋奇緣》期待值爆表

- 日本雙人花滑「木原運送」超吸睛!木原龍一親揭原因:不希望璃來受傷

- 「森林鬼魅」寶寶露臉 蹦跳高手從6樓高躍下也沒事

- 同為華裔冬奧明星 為何谷愛凌被罵叛徒?劉美賢頂六四光環?

- 「週末都在工地搬磚」苦等12年冬奧終摘銀 他頒獎台上跪拜叩首

- 川普關稅擋不了逆差擴大 台灣貨品貿易逆差翻倍