快訊

- 卓榮泰:談判團隊將積極與美溝通 確保232最惠國待遇不變

- 川普關稅被判違法 賴清德發聲:確保台灣取得最佳待遇不變

- 再加碼!川普:全球關稅增至15% 將發布全新且合法關稅

- 中國春運創單日新高!年初四人員流動量近3.53億人次

- 膜拜「克萊博國王」!挪威男子越野滑雪好手奪第6金 破冬奧單屆紀錄

- 曾出童書幫兒子克服喪父之痛 美國婦人被控正是殺夫兇手

- 初六收假日19處「魔王路段」 西部北上中午前要出發

- 光電板廠志超重訊!董座徐正民逝世 享壽72歲

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 安德魯王子被捕!英國王位繼承順位考慮將他移除

- 港府提宏福苑收購方案、經費估68億港幣 7大樓「不會重建」

- 南韓「旅遊業大戶」不再是中國人? 台灣遊客成長速度居冠、韓網喊歡迎

- 當年是他提名的!最高院2大法官支持判決 川普大罵「羞恥」

- 起底醫美負責人「慘遭黑道吞千萬」 開工中4槍!倒地濺血第一現場曝光

- 機場湧人潮 空軍出動4架次C-130運輸機疏運金門旅客

- WBC》孫易磊飆速155公里!台灣隊6投手賞9K 與培證英雄握手言和

- 關稅違憲免驚 王定宇指台灣提前佈局「台積電早已領先卡位」

- 重製遊戲大師成絕響!Sony宣布3月關閉Bluepoint工作室 70名員工恐遭裁

- 美最高法院判川普關稅違法 共和黨憂恐衝擊期中選舉

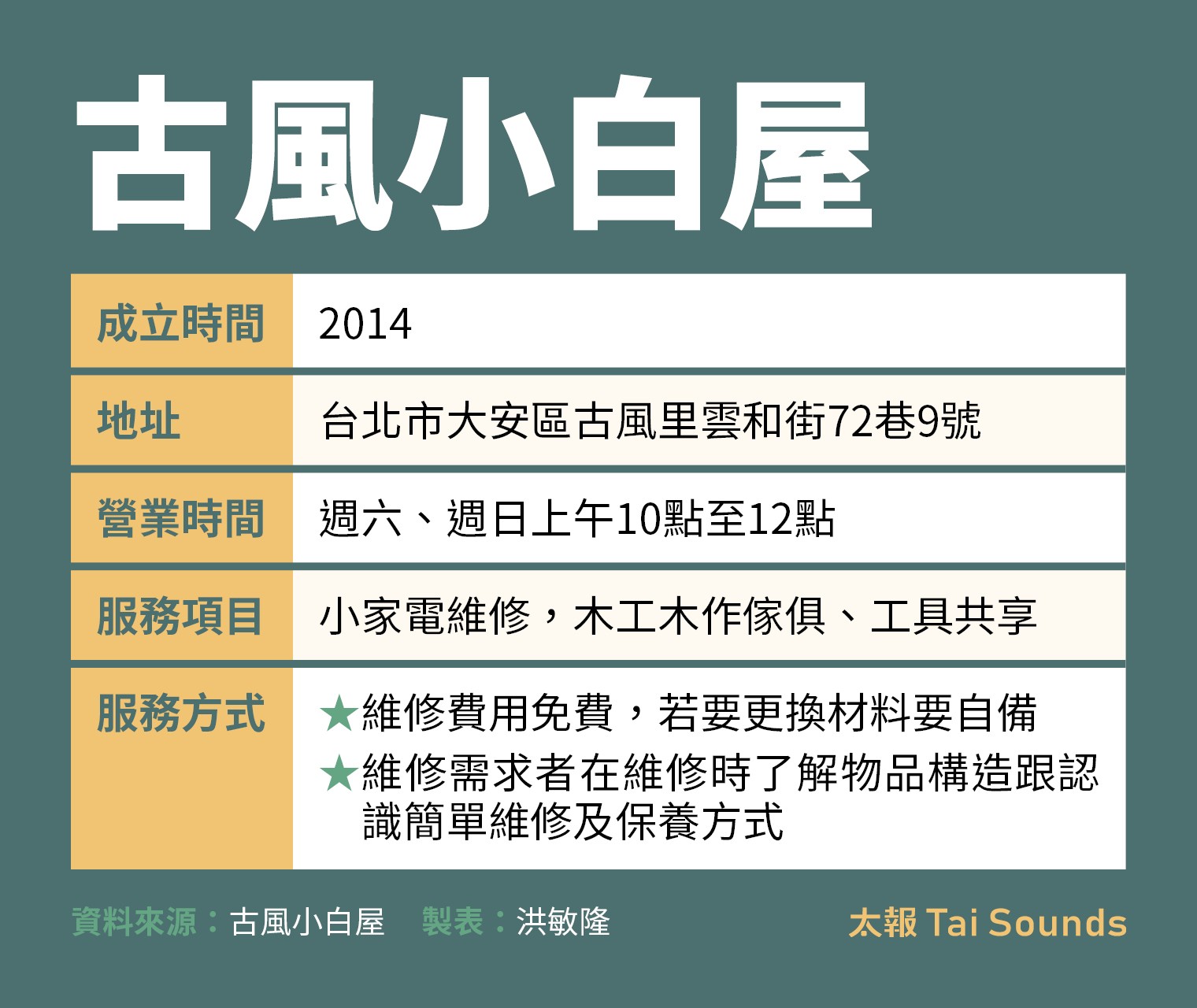

【台灣欠修理4-3】誰說「老而無用」? 古風小白屋修復的不只物品還有人心

2025-02-03 08:10 / 作者 洪敏隆

在古風小白屋,大家聚在一起修復有聲童書。洪敏隆攝

台北市大安區雲和街的一個轉角處的白色屋子裡,幾個人圍在一起,將一本兒童有聲書的模組拆下,查看電源線、喇叭線跟電池哪裡壞了,修完後重新組裝,按下按鈕瞬間聽到童書發出了聲音,一位阿伯欣喜若狂地說:「謝謝!謝謝!這是我孫子睡覺前最愛聽的故事書,他一定會很開心!」

本來阿伯是考慮再買一本,可是,書本身除了聲音問題,其他都還很新,就這樣丟掉有點浪費、不環保,詢問書商卻沒有提供維修服務,他查了一下才知道有這個維修服務的據點,「我會跟孫子說人家幫忙修好,要更珍惜書,不要弄壞了。」

古風小白屋是活化公部門的閒置空間,透過維修連結人與人的關係。洪敏隆攝

這處名為「古風小白屋」是台灣第一個社區維修的據點,創辦人黃芳惠說「修補的不只是物品,還有人心」,在維修之間開啟人與人的自然互動,拉近彼此互助的關係與信任。

2011年師大夜市爭議事件,造成當地古風里的住商對立,2012年台北市政府在當地推動「雲和小客廳」的社區營造,改善人與人間的關係,古風里長孔憲娟希望延續這份情感,爭取協辦團隊「綠點點點」留下,並爭取到雲和街與泰順街街角的一棟白色兩層樓的國防部閒置鐵皮屋,由一群喜好棄物改造的志工們整理房舍環境,從刷油漆、回收傢俱到棄物改造,2014年「古風小白屋」正式成立。

「有維修空間是男性走入社區非常好的『敲門磚』。」黃芳惠說,讓男性有個固定場所做修理,讓其創造力得以開展,從木工、水電、空間再造到維管,成為社區很好的助力與夥伴,進而可以跟友善店家結合,幫忙其修繕、做傢俱,也為社區增加更多空間運用,「更重要是鼓勵更多男性長者願意走出來,對延緩老化也有幫助」,創造人跟人之間更多的互動,這些都是她推動社區再造「從維修出發」的原因。

古風小白屋志工歐國榮說:「在這裡的志工都不是做本行,但是個性和興趣都一樣,喜歡拿起螺絲起子動動手,因此具有基本維修技能」,大家聚在一起交流互助,也有共同的信念「希望資源能夠再利用,對環境能夠更友善。」

許多民眾雖然不是住在古風里,也會慕名而來尋求維修協助。洪敏隆攝

今年已經90歲,在古風小白屋當志工近6年的楊詠沂,並非住在古風里附近,但一次機緣參與小白屋共同創辦人之一的虞葳,推廣環境綠化的講座活動,學理工出身的他認同物資不要浪費,從每個人做起就會有改變,東西老了、舊了還是能賦予新生命,他每個周末從信義路步行到小白屋幫人維修,他開自己玩笑說「就像我這麼老了,還是有用的(助人修復物品)。」

楊詠沂說,一個物品的製造是經過非常多個程序,消耗很多的能源,但是現代人只要東西故障了就想丟掉,其實只要動個手就可以「重修舊好」,對地球、對環境也比較好。他覺得每個人要丟棄物品時都要想一想,「一個物品為我們服務或是陪伴那麼久,就這樣把它丟到垃圾桶是多麼無情的事,如果是家人生病會不想救嗎?把它修復,讓它維持原來的功能,對它們也是一種尊重。」

楊詠沂記得一對老夫妻提著一個有沉甸甸鑄鐵架子,可能是大同牌第一款的電風扇來小白屋修,「我沒有多問,但是一個這麼歷史悠久的電扇會保留到現在,可能是老太太的嫁妝,或有其它很重要的意義」,當電扇修好後,老夫妻一直說著感謝,眼眶還泛著淚光,看著那位老太太的表情,楊詠沂說這就是當修復志工最開心也覺得有意義的事,「和物品相處久了也是有難以割捨的情感。」

一名老太太曾經遍尋大大小小電器行,希望能夠修理一台早已停產的收音機,每個店家看到都勸她「丟掉吧,現在手機聽歌的功能就好啦」,最後來到小白屋修復時喜極而泣,原來這台隨身聽是她先生生前總是帶在身邊聆聽,當先生過世後,她把隨身聽放在供桌旁一直播放著音樂,讓先生在天上還是可以聽到他最愛的歌曲,也是她思念先生的方式。

「所以我們修復的絕對不是冷冰冰的物件,而是充滿著感情與記憶,每一句由衷的感謝裡面有很多的故事跟意涵。」楊詠沂有感而發地說。

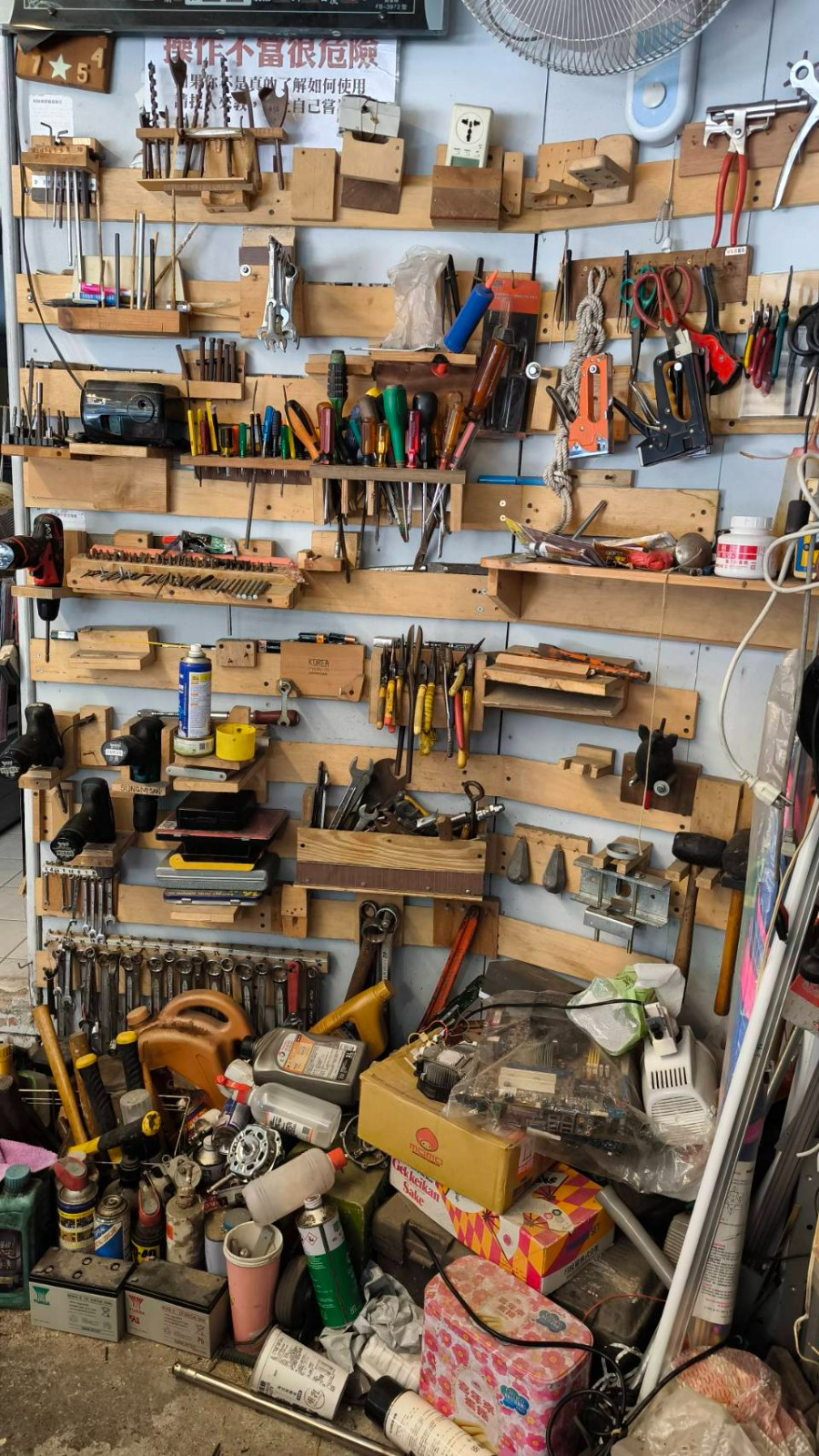

古風小白屋的修理工具、材料齊全,多數都是靠民眾捐贈。洪敏隆攝

不只是透過物品的修復連結情感與記憶,古風小白屋還推廣「工具分享,加倍奉還」的共享精神。歐國榮說,小白屋內的各式各樣工具,包括扳手、鐵錘、電鑽、磨砂盤等,都是水電行或營造廠,可能因為第二代不願意接手,將所有工具免費捐贈給小白屋,「希望逐漸疏離的社區可以透過互助找回緊密的關係。」

因此,小白屋雖然是免費維修,但是如果有需要更換的材料,會希望送修者自己到光華商場等地方買,很多人在買材料時都會多買一點帶回小白屋說「其他人可能也有需要」,讓小白屋充滿很多人情味。

古風小白屋另一個理念是希望撒下的「惜物」的種籽可以散佈到更多地方,因此去到那邊維修的人,都會給予「正確使用物品的認知」跟「自己也可簡單修復的能力」。

古風小白屋內的磨床等維修工具,都是將廢料再次利用組裝而成。洪敏隆攝

歐國榮說,到小白屋維修的小家電,最常見的是吹風機、電風扇、電鍋、電燈等,在維修時會積極跟物品使用者溝通,讓他們了解物品故障的原因。以吹風機為例,主要是因為這些年很多產品的電線都做得很細,許多人在吹完頭髮後要拔插頭,會有壞習慣用力拉扯,「多數壞的不是吹風機本身,而是電線,只要20元換個線就可以,但很多人不知道就隨意丟棄,很浪費。」

楊詠沂說,電風扇故障的最主要原因是沒有保養,至少每年冬天不用時,要清理維護並且上油,太常見的是因為灰塵太多,甚至很多頭髮被纏在風扇轉軸裡面而轉不動,「維護保養絕對比使用還要重要。」

小白屋志工在維修過程,都會要求送修者必須站在旁邊看,讓他們了解物品的結構,一來學一些很簡單的維修方式,當下次遇到類似情況,可以自己試試看,且在維修過程,了解機器內部的構造,會懂得如何更正確的使用。

楊詠沂說,很多物品是可以修復,即使真的不能再修復,物品內的材料也絕對都可以再利用,像是小白屋內的鋸床、磨床,都是將一些被視為是「廢料」的東西重新組裝,賦予新生命。他還用「廢料」做成一把胡琴,邊拉著胡琴邊對記者說「你聽聽,這美妙聲音背後的故事不是很美好?」

90歲的志工楊詠沂手拿著廢料再利用製成的胡琴。洪敏隆攝

楊詠沂示範即使是廢料也能活用,拉出美妙音樂。洪敏隆攝

古風小白屋不只是讓大家看到物資是可以被再生,愛物、惜物是真的可行,在修補一件件老物的過程中,更重要是透過互助,修補都會區漸漸疏離的社區人際關係,也讓更多退休長者在修復老物品的過程中,重新找到自己的活力與價值,讓人與人,人與物,人與環境的關係充滿溫情與溫暖。

這也讓人看到,當今年正式邁入超高齡社會,淨零又是當前必須正視及行動的重要課題,透過古風小白屋的模式,原來這兩者可以結合,讓社會更加美好。

最新more>

- 美最高法院推翻川普關稅!鄭麗君「有信心」:確保台灣最大利益

- 【水象星座運勢】2/22 巨蟹座打拼工作、天蠍座適合約會、雙魚座理性評估

- 【火象星座運勢】2/22 牡羊座職業價值、獅子座豔遇機會、射手座長遠目標

- 【土象星座運勢】2/22 金牛座時間管理、處女座迎接幸福、魔羯座調整策略

- 【風象星座運勢】2/22 雙子座積極文化、天秤座伴侶關心、水瓶座溝通精進

- 卓榮泰:談判團隊將積極與美溝通 確保232最惠國待遇不變

- 川普關稅被判違法 賴清德發聲:確保台灣取得最佳待遇不變

- 替代役迎春送暖!內政部:535萬人次民眾受惠

- 再加碼!川普:全球關稅增至15% 將發布全新且合法關稅

- 應曉薇拚連任?應佳妤接棒?知情人士:恐3/26京華城一審判決才能確定

熱門more>

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 6萬人瘋抓寶!奇美博物館上演首創「超級之夜」 造型皮卡丘、異色蒂安希都來了

- 南韓青年變「極右怪物」?厭女、仇中、政治迷因玩上癮 真相是…

- 把王淨「套牢」?曹佑寧曬戒指圖引熱議 經紀人都說了

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 「森林鬼魅」寶寶露臉 蹦跳高手從6樓高躍下也沒事

- 中客遊貝加爾湖「墜入冰縫」7死1逃生 目擊者驚:2分鐘就消失

- 美法院打臉川普關稅!南韓更焦慮? 投資綁死、退款困難、恐接更高稅率…

- 北投泡溫泉兼吃美食 北投市場黑金滷肉飯、放山雞料理獲推薦

- 扯!愛車烏來拋錨拖吊新店「不到10公里」 被開價10萬元