快訊

- 紐時:川普政府準備「兩階段」攻擊伊朗神權政府

- 詐欺犯判囚!忘了抓去關「逍遙5年」 中檢認疏失

- 創署元老接任廉政署長 鄭銘謙:強化反貪腐力量 打造堅韌台灣

- 韓國瑜邀賴清德國情報告「採統問統答」 李鴻鈞:要求一問一答真的太扯

- 00946最新配息0.058元!估年化配息率近7%

- 台股馬年開紅盤再創史高 外資大買這檔面板股逾12萬張!另加碼金控股、ETF

- 書包留頂樓!新北12歲女童「墜社區中庭」身亡 曾告訴爸爸這件事

- 「惡龍」張錫銘28次假釋全被打槍 矯正署:依法審慎處理

- 鄭麗文喊台灣無法贏得戰爭:兩岸須建立互信,否則只剩武器發言

- WSJ分析:川普關稅政策再度成為一張無法預測的鬼牌

- 檢察總長是否辦理票選? 劍青檢改呼籲優先改革二三審功能

- 打臉韓國瑜?傅崐萁稱賴清德國情報告「最好有問有答」:待立院協商

- 桃園「推兒棄屍」春節關鍵4天還原 1句話揭老父顧癱兒50年無奈

- 中信銀攜私募股權公司Ardian 引進私募次級市場策略

- 桃園駭人棄屍!遺體撈起竟是「爸爸推車運屍」把兒拋進河中

- 川普關稅裁決推升金價至3週多新高 能否重返5400美元關注「兩件事」

- 快訊/美宣布24日起停徵IEEPA關稅 開徵15%全球新關稅

- 天價拖吊!機車拖2km索5萬元 烏來開價10萬「那家」轉戰桃園

- 剴剴社工案將辯論!郁方聲援怒嗆兒盟「詐騙集團」 籲台灣人「別太善良」

- 持槍闖海湖莊園遭擊斃 21歲槍手來自川粉家庭

【熟齡世代3-1】流沙中年、三明治世代年歲拉長 中高齡「透支人生」暗藏危機

2025-02-12 08:00 / 作者 洪敏隆

人口結構轉變,熟齡世代面臨的三明治壓力更大,也出現流沙中年的問題。資料照,圖與內文無關,陳品佑攝

在運輸業做了33年的羅家明(化名),辛苦半輩子終於把房貸全部繳清,他計算過,靠著自己有的一些儲蓄及退休金,以及過些年每月可以支領的勞保年金,「原本想說一輩子都在開車載人,終於可以實現到各地或各國享受被人載著出遊享受樂趣」,但是有一天兩個女兒都說想去美、英留學,為了女兒的前途,把退休金跟積蓄都給女兒當留學費用。

為了自己的生活開銷,羅家明當起Uber司機,最常載乘客往返台北跟桃園機場,每次在車上聊起乘客從哪裡回來,有多好玩,滿是羨慕與嚮往,只能不斷安慰自己「沒關係我還沒到60歲,未來日子還很長」,問他會不會「後悔」?他說:「做父母的誰不想子女可以更好,我已經比很多朋友好了,很多人想工作還被拒於門外,我有能力,有機會可以繼續賺錢!」

傳統的三明治世代(The Traditional Sandwich Generation),通常是指40多歲或50歲出頭的族群,夾在需要經濟或其他幫助的年邁父母與成年子女間,現在普遍出現的是50多歲或60多歲的中高齡者,夾在更年邁的父母、成年子女,甚至可能還有孫子輩間。

也有人用「流沙中年」指為了照養家中年老且退化的長者而讓收入無法維持,卻又得照顧嗷嗷待哺的小孩,使他們生活不論在經濟上或心理上,都如同陷入流沙漩渦中載浮載沉,身陷其中卻無法掙脫,只能在貧窮線附近掙扎。

「古時候講到中年的壓力來源是上有高堂,下有子女,現在是小孩還沒『長大 』,父母也依然健在,三明治世代年紀越長,所承受的壓力是更大。」臺灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋指出,原因包括小孩想念更高學位,進入成年獨立生活延後,導致負擔子女責任時間拉長,而長者也越來越高齡,長照時間拉長,經濟、心理及生理都承受更大負荷。

因為晚婚晚生,子女想要繼續就業,未來三明治世代只會更老,負擔時間更長,壓力更大。廖瑞祥攝

李玉嬋說,過去孔子說「四十不惑,五十知天命」,也就是到了50歲可以知道自己能幹嘛、不能幹嘛,是「中年出走」的人生轉換期,例如有人轉換職場實踐夢想,或是選擇離開痛苦婚姻,如今的現實卻因為老的更老,小的仍然很小,沒辦法正視自己人生,做自己、為自己而活,成為「中年危機」。

過去「中年危機」很少被關注及討論,總覺得樣子變老、能力變老,那是70歲、80歲以後的事,就連原本只有65歲以上有免費心理諮商,去年(2024)衛福部擴大提供,將15歲到45歲有心理諮商需求的民眾都納入,每人也有3次免費心理諮商,唯獨46到64歲的「三明治世代」沒有。

李玉嬋指,這群體甚至連自己都認為沒有被同情的餘地,因為跟老、小比是「強者」,不敢叫苦,當心理壓力危機沒有自我察覺,很容易反應在影響身體機能,心情隨時處於擔心焦慮的緊繃狀態,睡眠品質不佳變得精神更差。

要減輕「三明治世代」的照顧者責任,除了政府應該更積極研議喘息假等方案,李玉嬋呼籲就像西方諺語說的「養育一個孩子長大,需要一整個村莊的力量」,必須要有夥伴可以相互幫忙,類似的鄰里互助網應該要建立起來,更重要是給予三明治世代心理健康知能,讓他們透過諮詢,談人生的下半場,也包括健康要如何投資、如何輪替照顧安排,及取得家庭責任跟職場發展的平衡等等。

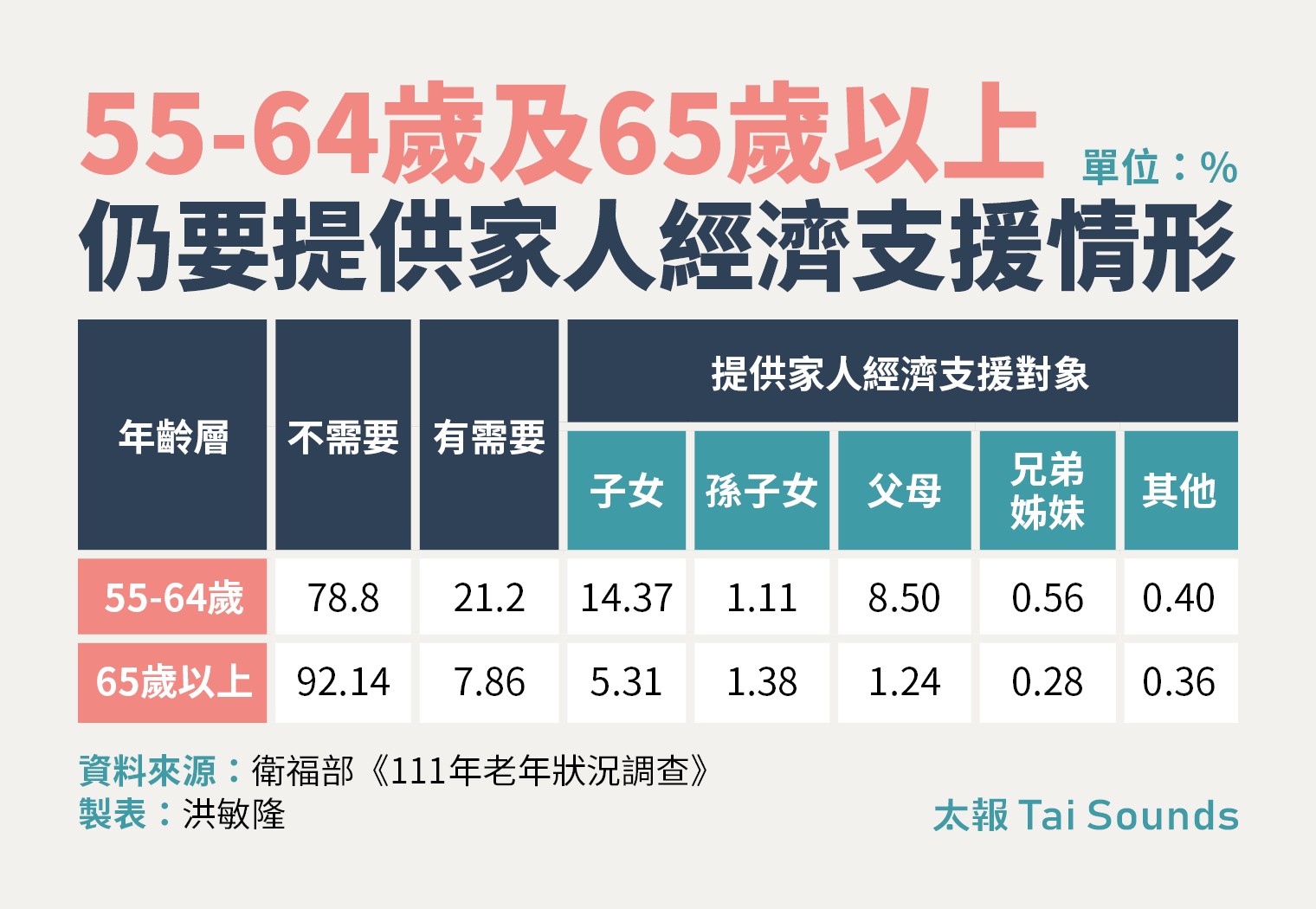

照顧責任的最大壓力來源除了時間跟心力,經濟也是主要因素。衛福部去年公布的《111年老年狀況調查》,55-64歲仍要提供家人經濟支援有21.2%,其中主要提供的對象以子女的14.37%最多,父母則有8.5%。

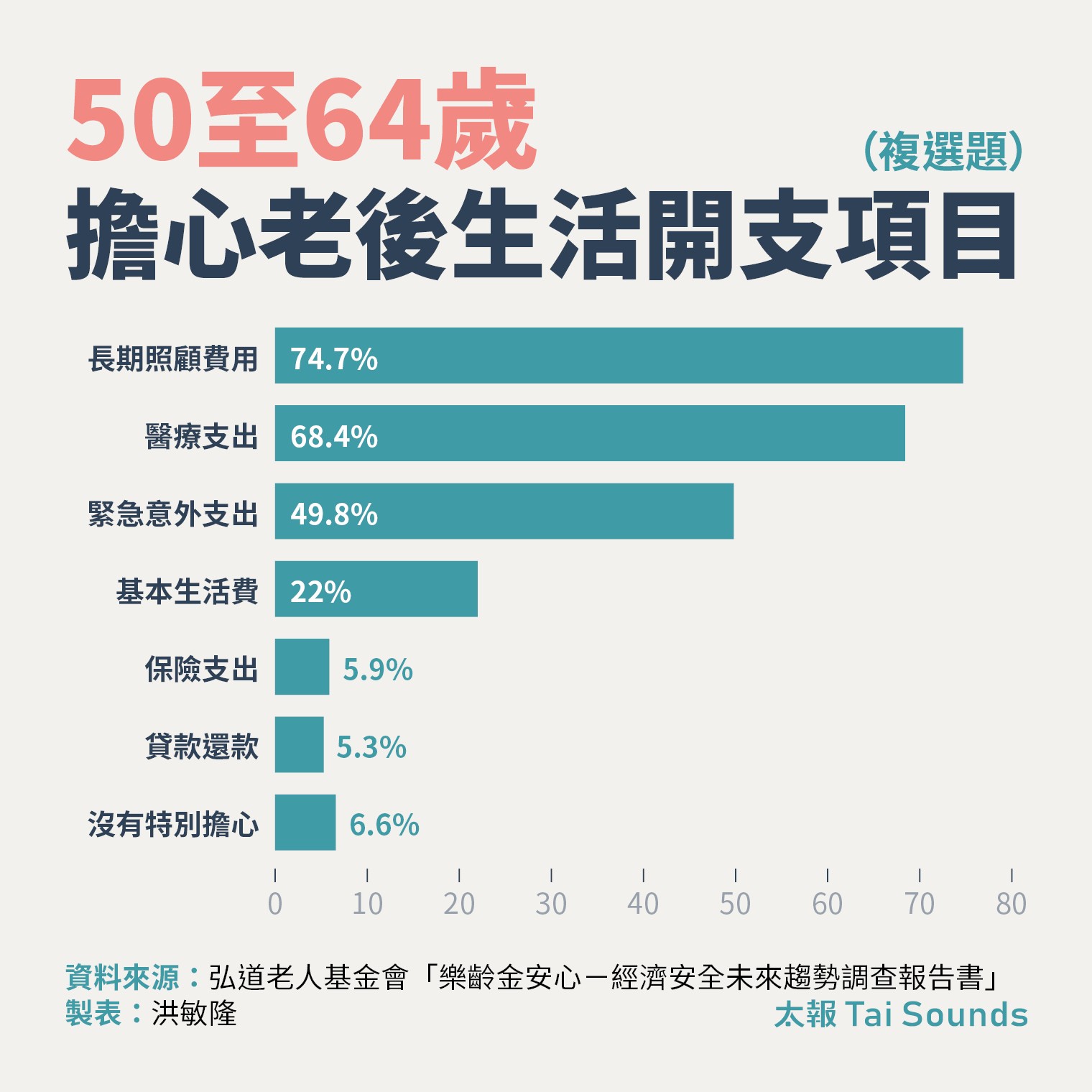

50多歲到64歲的熟齡族一直仍是家中經濟支柱的角色,若沒有足夠存款,也會擔心自己老後的生活。弘道老人基金會做過「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢調查報告書」,50至64歲只有6.6%1不會擔心未來老後生活開支,擔心者裡面,以長期照顧費用、醫療支出所占最高,甚至有22%受訪者連基本生活費都會擔心。

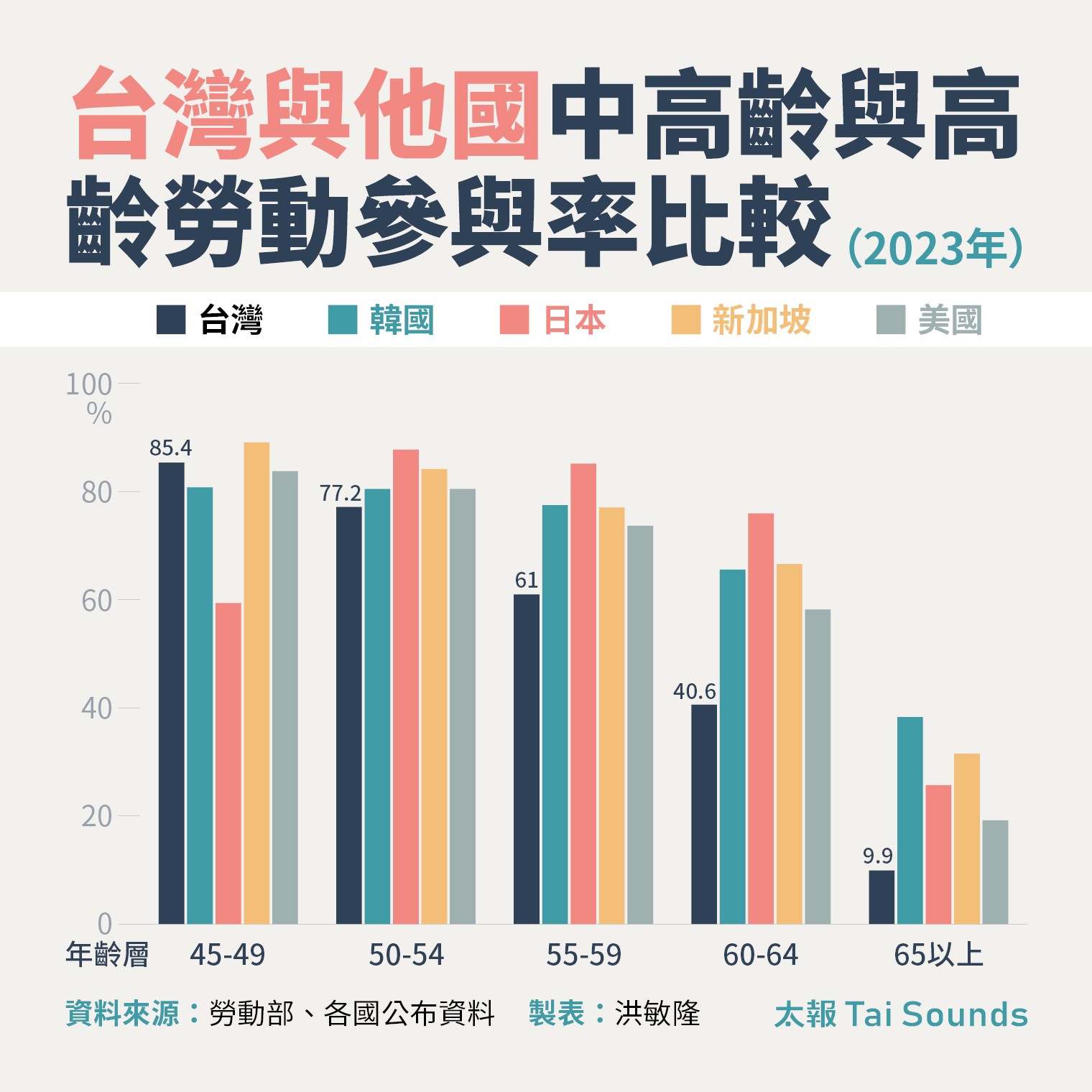

「老年貧窮」是未來台灣必須正視的課題,因為在衛福部的《111年老年狀況調查》,55至64歲主要經濟來源為本人有76.4%,65歲以上仍有65%,但是台灣55歲以下的勞參率跟韓國差不多,可是55至59歲的勞參率只有61%,60至64歲更降到40.6%,與韓國勞參率分別有77.5%及65.6%是遠遠不及,跟日本的差距更大。

有人認為這是因為台灣老人經濟安全的個人保障較鄰近國家佳,但中正大學勞工關係學系教授周玟琪認為,如果老人個人經濟安全有困境,勞保的財務也有問題,中高齡者就業權益再得不到應有保障,日本與韓國的老年貧窮與下流老人問題,對台灣而言,已是浮現的問題。

世界衛生組織提出的「活力老化政策架構」,主張從「健康、參與、安全」三大面向,提昇高齡者的生活品質,「安全」涉及高齡者在社會、經濟和身體安全的需求。台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴說,當初她在立委任期推動《中高齡者及高齡者就業促進法》,目的之一就是希望透過就業促進,讓活力老化的觀念得以實現。

吳玉琴說,過去政府很消極,擔心在意「若鼓勵中高齡就業會排擠年輕人」,因此起步比其他國家慢,但是中高齡從事工作的目的與需求與年輕人不一樣,是作為補充人力,而非一般勞動力,這幾年法令通過後,雖然中高齡就業情況有增加,但效果是微幅成長,原因包括企業投入意願及人員心態,職業技能沒有發展出來,離開職場後的中高齡裝備自己重新再出發的動機與協助仍舊缺乏,職場友善度及職務再調整等必要作為都仍需加強。

吳玉琴說,以前平均餘命沒有那麼長,但現在延後結婚、生小孩,過了55歲還是面臨三明治時代的壓力,如果不是優厚經濟能力者,還是需要有一份薪水,可以支撐更加穩固經濟安全,避免一旦有狀況,立刻陷入經濟的不安全。

吳玉琴分析台灣中高齡就業不如鄰近日韓原因。洪敏隆攝

另一個原因是就業是維持身心健康很好的方式,吳玉琴指「年紀大還在工作是老歹命」的觀念要翻轉,工作讓中高齡有社會互動,腦力運用及社會貢獻度,無法用金錢衡量的價值。日本的銀髮人才資源中心報告就指出,有就業老人會比其他老人使用醫療資源少,一來當然與可以出來工作,身體狀況先天條件較好,但工作保持良好狀況也是關鍵。

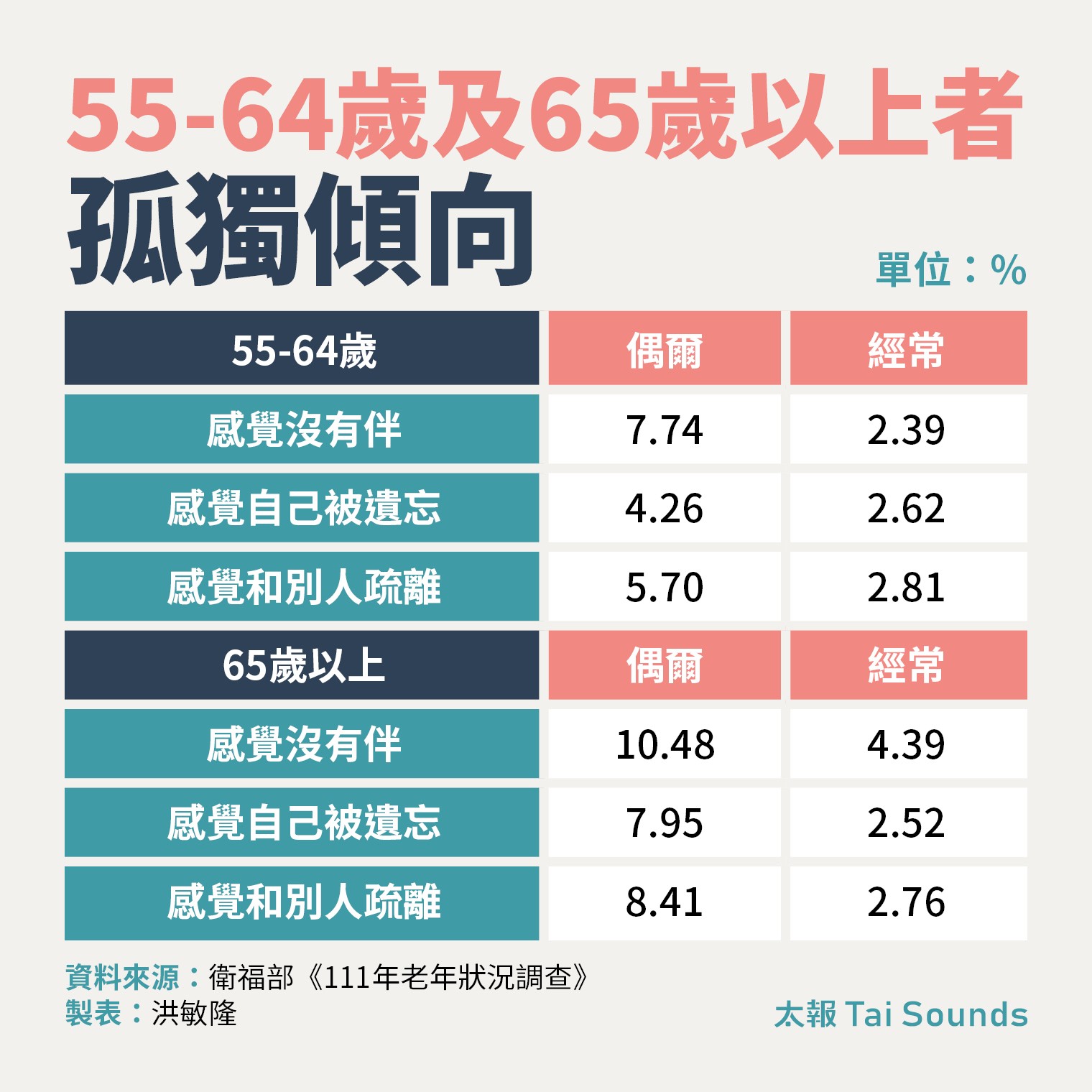

第三是人活著要有個目標,就業有個生活目標,吳玉琴說:「孤獨跟無聊對長者是非常可怕!」

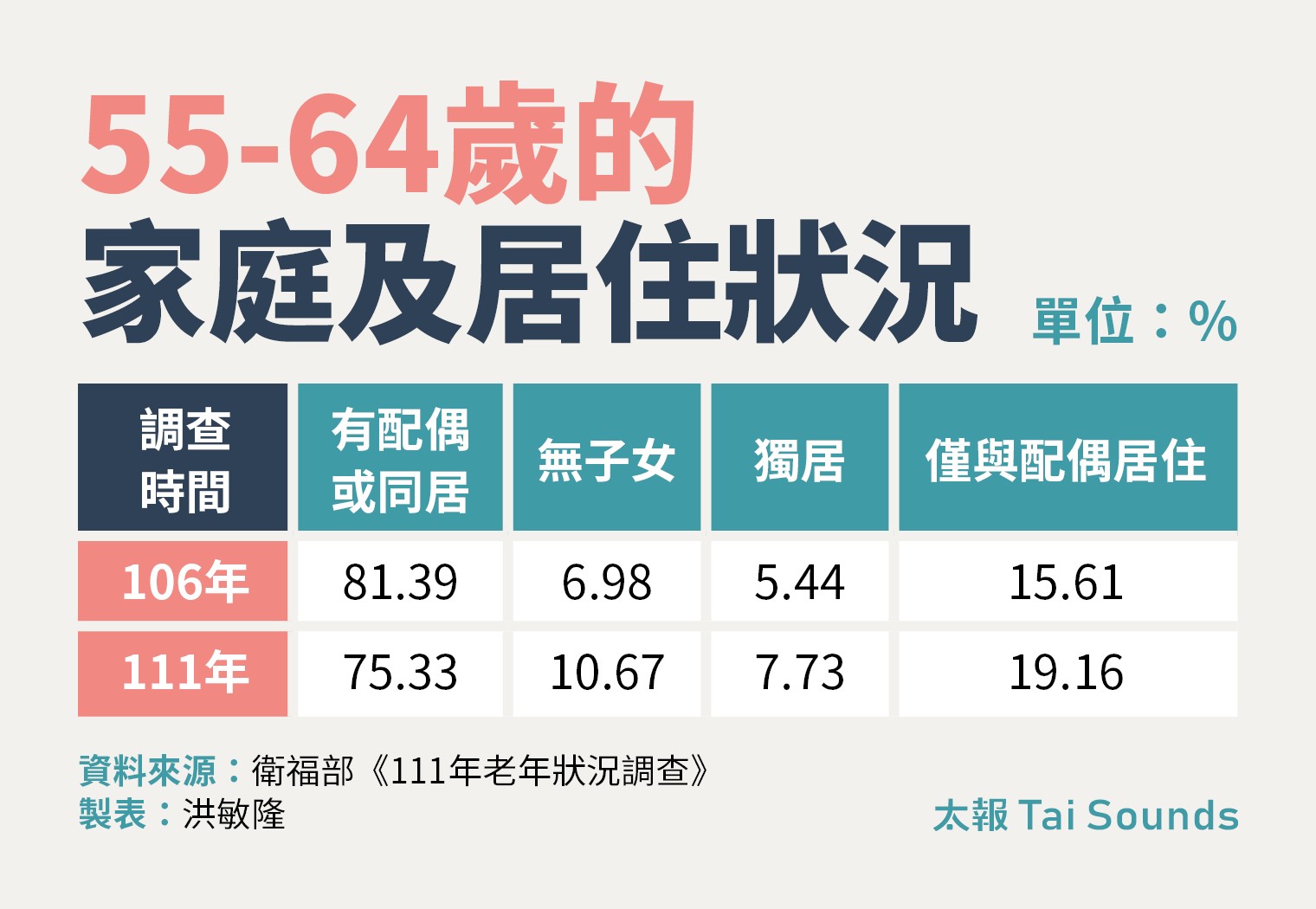

除了夾在老小的「三明治世代」,熟齡族還有一種趨勢是獨居比例升高。對比衛福部相隔5年的調查發現,55-64歲的家庭及居住狀況有些許改變,有配偶或同居者比從81.39%降至75.33%,沒有子女的比例則從6.98%增加到10.67%,獨居及僅與配偶同住的比例也都有所增加。

人口結構改變,熟齡世代獨居或只有伴侶的比例越來越高。洪敏隆攝

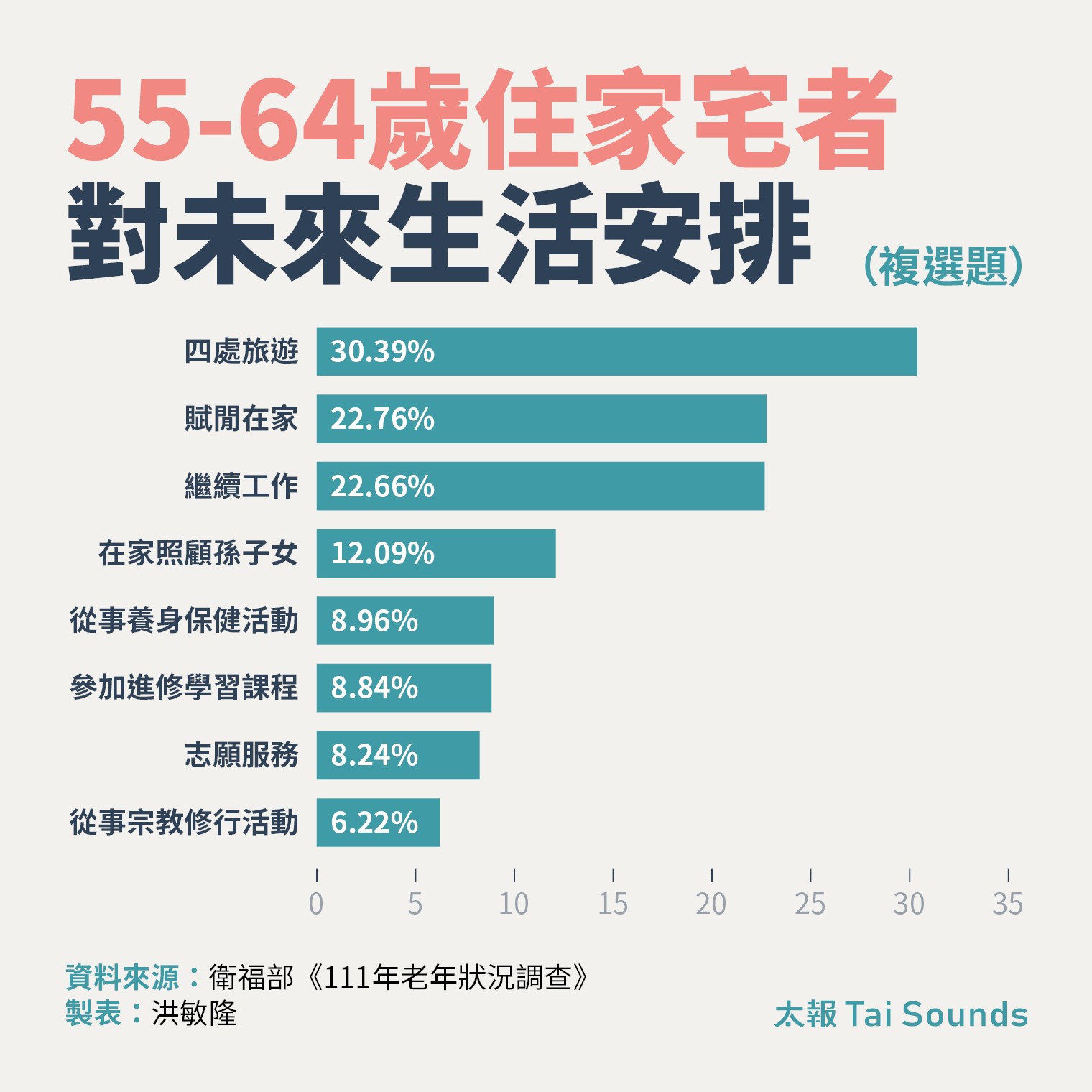

從調查來看,55-64歲住家宅者對未來生活安排,四處旅遊及繼續工作在所有選項排一、三名,但值得關注的是有22.76%的受訪者選擇賦閒在家。國發會所作的「108年個人家戶數位調查報告」顯示,55到64歲的網路使用率達到82%,其中有4成熟齡族只要脫離手機一天,便會感到焦慮。

如何讓熟齡族願意走出家庭,除了就業或是教育部將在今年啟動「第三人生大學試辦計畫」,吳玉琴認為,目前的活力站與C據點也必須要有Plus,這些據點都是從2005年的六星計畫開始推動,不只據點老化,形式也老化,給人印象也是老化,對於後嬰兒潮的熟齡族群來說,會認為「那是屬於老老人的」,吸引力不足。

吳玉琴說,過去的長輩會安於現狀,喜歡免費提供服務,來的時候都會高高興興,當作是去交朋友及消磨時間,但是現在的「新老人」較能接受使用者付費,不喜歡排排坐,想要學習性,讓生活更豐富,期待的是課程豐不豐富, 能不能帶來新的知識,重視的是健康,要的是效果。

台灣活力老化推展協會與慶寶勤勞基金會合作,目前在全台灣已有17個樂齡健康活動中心的據點,提供55歲以上的樂齡族參與相關課程,類別包括體力、健康、腦力、活力及社會參與等五大類別,學員進去後會由專家先評估缺乏什麼,給予類似處方箋,建議可以上什麼課,唯一相同的是為鼓勵運動,體力類必須每個人每周都要上兩次,著重在課程學習跟健康管理。

現在的「新老人」跟過去老人到社區據點排排坐,消遣時間不一樣,重視的是學習。示意圖,台灣活力老化推展協會提供

讓熟齡世代帶著高齡者學習,也是一種延緩老化的互助方式。台灣活力老化推展協會提供

吳玉琴說,希望每個學員可以實踐「自助、互助、共助、公助」,在社區可以照顧自己,也能夠互助,關心別人,成為彼此的幫忙,並且強調社會貢獻,即使年紀較長也可以再幫助別人,例如鼓勵種菜,再送人或在園遊會義賣,所得捐助給需要的人。

這正是面對超高齡社會,許多國家預先針對「熟齡族」、「新老人」遇到的問題,及未來可能的發展,從就業、延伸出的社區整體照顧,也讓長者有經濟安全,及延長健康餘命,延緩老化的契機。採訪過程中,有專家認為推動「壯世代」的名詞,出發點若是從觀念建立及行動翻轉,對進入超高齡社會的台灣是有正向幫助,但立法目的卻牽涉到諸多爭議,也影響整個該關注及推動相關政策的發展。

最新more>