快訊

- 光電板廠志超重訊!董座徐正民逝世 享壽72歲

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 安德魯王子被捕!英國王位繼承順位考慮將他移除

- 港府提宏福苑收購方案、經費估68億港幣 7大樓「不會重建」

- 當年是他提名的!最高院2大法官支持判決 川普大罵「羞恥」

- 起底醫美負責人「慘遭黑道吞千萬」 開工中4槍!倒地濺血第一現場曝光

- 機場湧人潮 空軍出動4架次C-130運輸機疏運金門旅客

- WBC》孫易磊飆速155公里!台灣隊6投手賞9K 與培證英雄握手言和

- 關稅違憲免驚 王定宇指台灣提前佈局「台積電早已領先卡位」

- 重製遊戲大師成絕響!Sony宣布3月關閉Bluepoint工作室 70名員工恐遭裁

- 美最高法院判川普關稅違法 共和黨憂恐衝擊期中選舉

- 曾推出「水晶肥皂」家喻戶曉! 南僑會長陳飛龍日前辭世 享耆壽90歲

- 扯!愛車烏來拋錨拖吊新店「不到10公里」 被開價10萬元

- 美最高院川普關稅判決震撼全球 日官員:美日合作不受影響

- 父母贊助子女購屋 房貸誰背贈與稅差很大

- 中客遊貝加爾湖「墜入冰縫」7死1逃生 目擊者驚:2分鐘就消失

- 【更新】川普關稅被判違憲 國民黨籲政府重啟談判

- 醫美診所開槍,台北大安區開工團拜遭槍響 醫美診所負責人中彈

- 紅包理財0歲就開始! 理財專家建議:定期定額投資效果大 存對主動式台股基金勝大盤

顧爾德專欄:經濟學人的警語不是在恐嚇台灣

2025-05-07 10:38 / 作者 顧爾德 / 資深新聞工作者、專欄作家

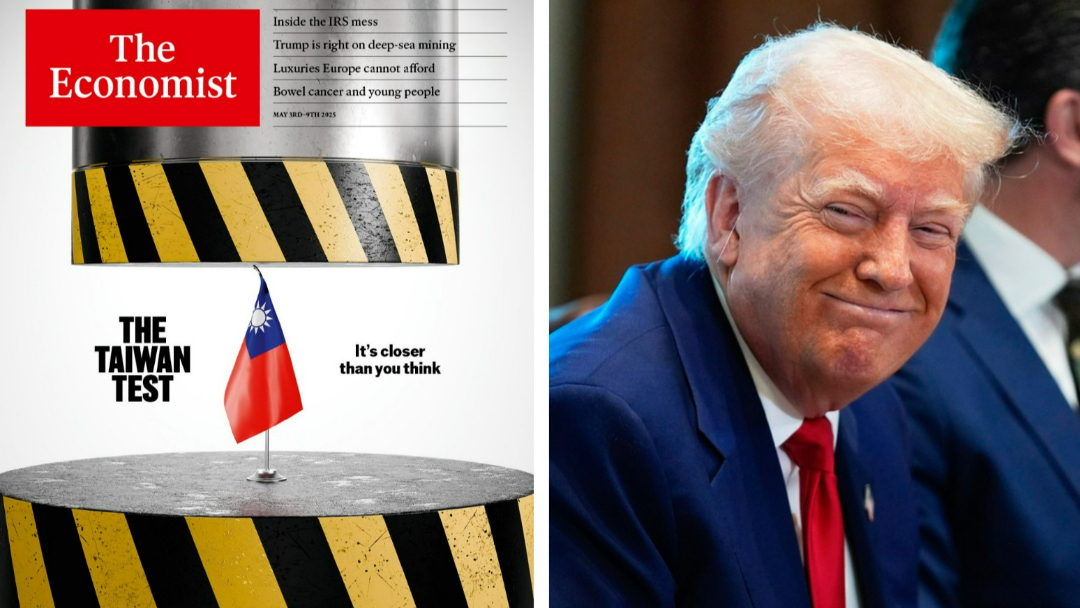

最新一期《經濟學人》被指「販賣台灣危機成癮」,但作者認為,它關切的是在川普上任後的中國、對全球的戰略思維,也就是疑美論。翻攝經濟學人X、美聯社

極具聲望與影響力的國際媒體《經濟學人》(The Economist)五月份第一期周刊的封面故事取名「台灣試煉」(The Taiwan Test),副標題「比你想像的還接近」(It’s closer than you think)。再度讓台海問題受到國際關注討論。有人批評《經濟學人》又在恐嚇台灣,財金名嘴謝金河說《經濟學人》「販賣台灣危機成癮」;也有人說,過去《經濟學人》的封面故事常常預測失靈,因此,不用擔心!台海不會有事。到底《經濟學人》這個封面故事值不值得重視?

翻攝經濟學人@TheEconomist

剛好整整4年前,也是5月第一期的《經濟學人》封面讓許多台灣人記憶猶新──黑色畫面上台灣處於雷達瞄準的中心,一排反白文字寫的是“The most dangerous place on Earth”(地表最危險的地方)。這可是台灣在21世紀首度躍上《經濟學人》封面!過了1年多,又有一期封面與台灣相關,這是2022年11月底出刊的「前瞻2023」專題,台灣總統蔡英文和普丁(Vladimir Putin)、澤倫斯基(Vladimir Zelensky)等各國領袖一起登上封面,探討台灣的重點也是從地緣政治緊張切入──「台灣會不會成為下一個烏克蘭」。

2021年的《經濟學人》封面指出,台灣是地表最危險的地方。翻攝經濟學人臉書

《經濟學人》並非恐嚇台灣成癮,之前這兩個封面故事都是因為台灣成了國際焦點。2021年美國總統拜登(Joe Biden)剛上任,那一年也中共建黨百年,而雄心勃勃的習近平正準備在隔年第三度連任、繼續帶領中國走向「民族偉大復興」之路;之前4年間川普(Donald Trump)與中國展開激烈經濟戰與科技戰,讓經濟議題和安全戰略結合為一,美中全面對抗格局已確立,傳統上美國以「戰略模糊」迴避美中是否會因為台灣正面衝突,華府雖還未放棄這個策略,但逐漸無法掩飾雙方在太平洋第一島鏈隨時可能引爆衝突,而台灣正是聚焦所在,當時美軍印太司令部司令戴維森(Philip Davidson)上將才在3月於眾議院聽證會上承認,台灣是中國未來5至10年間最可能採取軍事行動的目標,甚至還指出時間點最快可能是在2027年。因此,《經濟學人》直指台灣是地表最危險的地方並非無的放矢、危言聳聽。

到了2022年,俄羅斯在年初入侵烏克蘭,而在西太平洋,香港經過反送中運動鎮壓、《港區國安法》頒行後已經「內地化」、「一國一制」了,台灣也因此已成為美中爭霸前沿的第一個衝突點。在此同時,台灣的ICT產業鏈已然牽動全球國家經濟命脈,台積電亞利桑那廠也於2021年動工,台灣在美中爭霸的地緣經濟戰略位置更突顯。「台灣會不會成為下一個烏克蘭」不是《經濟學人》在聳人聽聞製造話題,而是全球關切的問題。

《經濟學人》並非老是在喊「狼來了!」不過他們雖點出問題,但主觀預示的局勢發展方向不見得準確。2016年花旗(citigroup)兩位分析師 Gregory Marks 和 Brent Donnelly 檢視 1998 年至 2016 年間《經濟學人》 44 個具有明顯樂觀或悲觀傾向的封面故事,發現這些具有強烈視覺主觀性的封面在發行1年後,約有 68%的情勢是朝與封面暗示的相反方向發展。因此,也有人嘲笑稱《經濟學人》封面是「最佳反指標」(best contrarian indicator)。

那麼這次台灣又「榮登」《經濟學人》封面又是因為什麼原因?台海危機又加深、一觸即發了嗎?

一方面是中國對台灣的軍事、外交壓迫又進一步提升,尤其加強「灰色地帶」戰術操作;另一方面賴清德上任總統後台灣內部政治矛盾加劇、政治運作失調失靈;最後是川普上台用貿易戰並從歐洲脫身來證明美國把對中國競爭置於外交政策核心,這個作法其實讓美國對中國的威懾力在減退。中國壓力、川普因素以及台灣內部政治運作癱瘓這三者環環相扣。台灣在野黨如何在國會癱瘓政治,台灣人知之甚詳;中國灰色地帶戰術加強對台封鎖(Blockade)和隔離(Quarantine),這是從美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台之後就持續進行的操練;此外,中國這1年多來在外交上逼迫邦交國重申「一中政策」,藉此強化中國隔離甚至入侵台灣的正當性。

中共實施圍台軍演,圖為俗稱「遠火部隊」的解放軍陸軍第72集團軍火箭炮兵第1旅(31622部隊)1營2連,於中國浙江省台州市以 PHL-191箱式火箭炮進行實彈射擊。

對中國這項外交攻勢,美國則以駁斥中國濫用聯合國2758 號決議來反制。中國加強對台軍事、外交施壓台灣民眾也都長期關注,至於「封鎖」和「隔離」的效力,下文會再加以討論。在此先談《經濟學人》提到的一個重點:中國藉灰色地帶戰術讓台灣民眾懷疑美國是否有能力或意願在中國入侵時施予援手,而這點也和川普上任之後的政策交互作用。

大家應該都還印象猶深,2024年川普上任前被問到,如果中國入侵台灣他會怎麼做,川普的答案曾令許多人噴飯──「我將對你們徵收150%到200%的稅。」對方都採取軍事行動了,還會怕你的關稅武器嗎?就算關稅武器會讓經濟已呈疲態的中國受重傷,《經濟學人》還是質疑:如今關稅達145%,這已讓美國耗盡全力,但中國還是咬牙承受痛苦並未認輸,還幻想自己能贏得最後勝利。關稅戰傷了美國盟友,也減損各國對美國的信心,即使多數國家都需要美國的安全保障,但也會更遲疑是否要為台灣投入與中國的對抗。

台灣民眾疑美論加深,在野黨藉機杯葛國防政策。資料照,路透社

川普因為烏克蘭問題重傷歐洲盟友的信任感,讓歐盟國家更獨立於美國行動;疑美論已讓加拿大、澳洲反美傾向的政黨在大選中獲勝。這些發展都減損美國對中國威懾力。美國對台灣加關稅、川普一再信口雌黃「台灣偷走美國晶片產業」, 在在加深台灣民眾的疑美論,在野黨也藉此合理化親中路線、杯葛政府國防政策,進而瓦解台灣對中國的抵抗意志。

至於對台灣採取灰色地帶的「封鎖」和「隔離」,不直接對台灣開火而是慢慢「窒息」台灣,這是近兩年來被頻繁討論的戰術。

有些軍事專家認為「封鎖」和「隔離」不是中國對台軍事行動最好的選擇。例如國防安全研究院副研究員揭仲就指出,解放軍內部討論「武統」時強調要速戰速決。若是長期封鎖台灣會給國際更多時間介入干預;此外,新疆、西藏等地分離主義者都可能藉機生事。因此,解放軍若發動「武統」台灣,會尋求在最短時間內瓦解台灣軍隊抵抗能力。

中國海警船。翻攝百度

不過,解放軍近兩年來軍演的確朝封鎖和隔離部署。封鎖台灣海峽對全球經濟、地緣安全衝擊過大,勢必引發全球反彈、導致美日軍事介入;但是隔離,尤其只由海警在第一線執法而不動用海軍,對外宣稱只是對其擁有主權的台灣進行國內正當司法干預,這可能讓不想介入台海危機的國家藉機迴避問題、不與中國正面衝突。《經濟學人》就指出2022年解放軍軍演,在國際水域畫出6個禁區,有超過200艘各國船隻乖乖繞道,只有少數敢無視這項禁令。如果未來中國海警以相同模式對台灣實施「隔離」,只檢查進出台灣的船隻,其他各國船隻可以繞道而行不受影響,這樣美國是不是也可能睜一隻眼閉一隻眼不出兵介入台海?

也有人提出《台灣關係法》(TRA)中有提到:「美國的政策是:將任何以非和平方式決定台灣未來的努力,包括杯葛(boycotts)或禁運(embargoes),視為對西太平洋地區和平與安全的威脅,並為美國所嚴重關切(grave concern)。」(以上是美國在台協會(AIT)官網的譯本)。一旦中國對台灣實施「隔離」,美國會依這個法律條文介入台灣。

嚴重關切(grave concern)是非常嚴厲的措詞,但到底要不要出兵?還是取決於白宮的判斷決定。歸根究柢,美國主政者的態度最重要。《經濟學人》會在此刻做「台灣試煉」這個封面故事,核心關切還是在川普上任後的中國、對全球的戰略思維,說穿了就是疑美論,這個封面故事也是在談全球各國的疑美論正在加深入台海危機。這不能簡化成這個媒體「販賣台灣危機成癮」;嚴肅思考此問題也不是要讓台海危機爆發成為自我實現的預言。這個真實呈在我們眼前的台灣試煉,是任何對台灣命運前途有責任感的人都要面對的。

*本文作者為資深新聞工作者、專欄作家

最新more>

熱門more>

- 南韓青年變「極右怪物」?厭女、仇中、政治迷因玩上癮 真相是…

- 美法院打臉川普關稅!南韓更焦慮? 投資綁死、退款困難、恐接更高稅率…

- 9歲童溺斃鯉魚潭!業者涉過失致死5萬元交保 檢追查有無快艇「惡意造浪」

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 「森林鬼魅」寶寶露臉 蹦跳高手從6樓高躍下也沒事

- 把王淨「套牢」?曹佑寧曬戒指圖引熱議 經紀人都說了

- 日本雙人花滑「木原運送」超吸睛!木原龍一親揭原因:不希望璃來受傷

- 醫美診所開槍,台北大安區開工團拜遭槍響 醫美診所負責人中彈

- 谷愛凌為何棄美投中?美媒:中國提供數百萬美元資金

- 前線照片打臉政府「沒埋地雷」說法 2柬埔寨記者遭叛國罪重判14年