快訊

- 膜拜「克萊博國王」!挪威男子越野滑雪好手奪第6金 破冬奧單屆紀錄

- 曾出童書幫兒子克服喪父之痛 美國婦人被控正是殺夫兇手

- 初六收假日19處「魔王路段」 西部北上中午前要出發

- 光電板廠志超重訊!董座徐正民逝世 享壽72歲

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 安德魯王子被捕!英國王位繼承順位考慮將他移除

- 港府提宏福苑收購方案、經費估68億港幣 7大樓「不會重建」

- 當年是他提名的!最高院2大法官支持判決 川普大罵「羞恥」

- 起底醫美負責人「慘遭黑道吞千萬」 開工中4槍!倒地濺血第一現場曝光

- 機場湧人潮 空軍出動4架次C-130運輸機疏運金門旅客

- WBC》孫易磊飆速155公里!台灣隊6投手賞9K 與培證英雄握手言和

- 關稅違憲免驚 王定宇指台灣提前佈局「台積電早已領先卡位」

- 重製遊戲大師成絕響!Sony宣布3月關閉Bluepoint工作室 70名員工恐遭裁

- 美最高法院判川普關稅違法 共和黨憂恐衝擊期中選舉

- 曾推出「水晶肥皂」家喻戶曉! 南僑會長陳飛龍日前辭世 享耆壽90歲

- 扯!愛車烏來拋錨拖吊新店「不到10公里」 被開價10萬元

- 美最高院川普關稅判決震撼全球 日官員:美日合作不受影響

- 父母贊助子女購屋 房貸誰背贈與稅差很大

- 中客遊貝加爾湖「墜入冰縫」7死1逃生 目擊者驚:2分鐘就消失

【街頭人生-直擊】走入「無家者」小宇宙!台大女社工楊小豌見證街頭百態人生

2025-04-05 08:00 / 作者 陳玠婷

楊小豌在騎樓遇到認識的無家者,問候兩句。陳玠婷攝

你觀察過無家者的生活軌跡嗎?對他們的印象如何呢?某日早晨7點半,鬧區星巴克剛開門營業,一名打扮貴氣的阿姨背了一咖行李、提著2個塑膠袋進門,熟練點了麵包和熱美式,看書寫字,下午跟寶貝孫視訊,看似與周遭人沒有不同;距離星巴克不遠的馬路上,沒有下雨的夜晚,一名戴著斗笠穿雨衣的阿伯,平板車上掛了數十個裝滿的塑膠袋,傳出潮濕悶臭的味道,正準備過馬路回到待會棲息的地方,旁邊店家似乎對他很熟悉,送上食物請他吃。無家者的樣態百百種,近年來,街友、遊民在多個團體倡議之下,改稱無家者,一方面想翻轉他們「懶惰、髒亂脫序」的刻板標籤;另一方面,隨著社會族群愈來愈多元開放,「家」的意象逐漸鬆綁,無論無家者是自願、非自願,無家者這三字內含更多討論空間。

旌旗教會創辦的台中國際禧年關懷協會,在台中地區拓展無家者服務,協會社工楊小豌投入無家者服務5年,對台中公園、台中車站一帶非常熟稔。從她的分享中,可以看到她很明白「不是一個屋簷就能稱做家」,也不是每個家庭都是幸福溫暖、不是所有人都渴望有個家,就像無家者露宿街頭可能是不得已,也有可能是他們主動選擇自由,社工所要做的,就是以尊重無家者主體性的前提下,提供他們所需的服務。

不過,社工可理解無家者的決定,但社會可理解嗎?楊小豌觀察到,不管無家者是自願或非自願選擇流浪街頭,他們都可能歷經很多掙扎痛苦才下這個決定;接下來,他們需要面對被社政單位無視驅趕,民眾厭惡他們不願振作,社會往往只在正向勵志或悲慘事件發生時才關注他們的現實。

楊小豌感慨道,這樣「適者生存、不適者淘汰」的價值觀,其實都把無家者排除在社會之外,事實上,每個無家者以前可能都是家人的寶貝,很多人都曾努力過,只是失敗了,往細裡說,任何人都無法保證自己永遠適合生存,所以,有沒有可能大家一起創造一個不淘汰人的社會?

沒有下雨的晚上9點,阿伯穿雨衣、戴斗笠推平板車走在繁忙街道上。陳玠婷攝

楊小豌在小學時就發現社會有強弱之分,在某次事件後,她開始觀察自己的意識行為,也能敏銳捕捉周遭變動。

她分享,小學有段時間因虛榮心有過偏差行為,不過當時成績好,家庭支持夠沒有被責難,只是班上弱勢同學做出同樣行為,結果卻很慘;後來,她在高中時期接觸少年買泓凱死於監獄、蘇建和冤獄等案件,對社會議題相當關注,考進台大社會工作學系,畢業同年考取社工師資格,返回台中服務無家者。

平等街小站的二樓角落是無家者盥洗的地方,雖不豪華,空間不大,但有穩定熱水和隱蔽的空間。陳玠婷攝

楊小豌的工作內容不簡單,她與協會夥伴一起經營「平等街小站」,免費提供場地讓無家者能安心洗澡洗衣、吃飯聊天,有時會安排他們上繪畫課,看電影或出遊。

平等街小站常舉辦活動,唱歌、看電影、繪圖、郊遊、教會小組、遊戲等等陪伴無家者。陳玠婷攝

她笑說,服務內容簡單,但只要是與人相關的工作都不簡單。譬如說,他們洗衣服順序要怎麼安排、失智老人開錯冰箱怎麼制止?一起聊天,其中一人氣到想摔椅子怎麼辦?「有時一整天事情少,大家都可可愛愛,有時候人多事情也多,很忙。」

值得注意的是,上述那些看似微不足道的紛爭裡,楊小豌看到平等、尊重、尊嚴等議題,像無家者以前可能曾在這些議題上受挫,所以更在意這些細節。

另外,楊小豌與同事固定夜間探訪,去觀察有無新的無家者出現,或者看看認識的無家者身心狀況如何,有無需要連結資源、幫找工作,尤其今年冬天又凍又長,幾個無家者沒有撐過去,生病凍死了;還有當無家者發生緊急狀況時她也須隨時回應,就像近日,她協助一名中度精神障礙、嚴重貧血(疑似血癌)的無家者阿寶就醫,奔波多趟。

楊小豌在臉書《小字輩的街頭記事》分享,阿寶年輕時入幫派,濫用藥物腦傷,自理能力受損,有過幾次瘋鬧被毆打的經驗,後來被鑑定患有器質性精神疾病,由協會轉介進精神疾病養護機構。家人不打算理他。

然而,類似阿寶狀況的無家者,其實不算少見。

根據衛生福利部最新統計,2023年全台服務無家者關懷服務(如送餐、沐浴理髮、訪視物資等)累計66萬8187人次,轉介福利(協助返家、轉介就業、輔導租屋和醫療服務)2萬7519人次,收容情形(精神療養院、療養護理、收容單位)共2452人次,可以顯見政府對於無家者的重視程度,仍停留在最基本生存階段,鮮少積極長遠規劃。

在這基礎下,楊小豌說明,台中市府2023年登記在冊的無家者341人,但她推測實際人數不只如此。

楊小豌與平等街小站的同事們,用心記錄每一次的服務,能很迅速找出服務者的資料歷程。陳玠婷攝

她觀察到,像阿寶一樣有幫派、吸毒背景者,比較常見於50、60年代出生的無家者,「早期的毒品管制沒有像現在這麼嚴格,因容易獲取,所以腦傷、領身心障礙手冊的人比較多。」至於現在的無家者,以精神疾病、詐欺糾紛較多。所謂詐欺糾紛,全台無家者都曾面臨被當人頭戶的風險,有心人士會利用無家者需要物資金錢,用幾百塊、幾千塊騙取他們的證件做非法勾當。

此外,楊小豌爬梳這5年來接觸的無家者人生歷程,除卻部分家道中落、生意失敗的無家者,她發現很多人有原生家庭議題,譬如說,黑道世家、毒品家庭,經濟弱勢,或者從小身心被疏忽照顧、親子衝突、家人對自己的期待太高等等,原因很複雜。

她舉例,平等街小站曾服務過一名無家者小慕(化名),幾年前去動變性手術,從男生轉女生,有妄想、脾氣失控的狀況,「她有家庭和毒品濫用問題,疫情期間狀態一落千丈,常常生氣叫罵,有時大聲到整棟樓都聽得到,發脾氣會掃落桌上物品、踹鄰居拒馬,鬧得人仰馬翻」,而且勸也勸不聽,讓大家很傷腦筋。

小慕(化名)曾搗亂平等街小站附近的住家,被貼了5張圖警告,令大家很傷腦筋。陳玠婷攝

小慕曾自述,自己是私生子,家裡狀況複雜,以前當過媽媽桑,一生都是苦難,雖然現在是無家者,但她想擁有一間自己的房子,常拿著建案廣告,對楊小豌說「這間好嗎?想買這間」。

或許很多人認為無家者不想振作還妄想買房,簡直癡人說夢,但有沒有可能,小慕想透過一個目標,給自己建立信心?給自己一個振作的理由?或者她真正想擁有的不是一張購屋證明,而是一個真正屬於自己的家庭?一個能夠安撫她傷痛、安放她後半生的幸福家庭。

另有被爸爸要求考法官,考到發瘋的無家者;也有立志考上公務員,考到舉債的60多歲無家者,後來為躲債務逃到花蓮……楊小豌說明,不只是這兩人,很多無家者就像一般人一樣,承受社會與家庭的期待,他們曾努力過,每經歷一次失敗,就愈怕自己被社會淘汰,「很多人對無家者很嚴苛,忘記他們可能也是別人家的寶貝孩子,他們都曾努力過。」

不少人都曾問過,為何部分無家者沒辦法振作?好手好腳有什麼問題?或者認為他們一定做錯什麼事,才會淪落至今。必須說,這些都是真實現象,某部分的無家者確實在為自己過去錯誤行為付出代價,但付出到什麼程度才算夠呢?這標準誰說得算?每個人生存環境不同,若只從主流角度去批判一個人是不公平的。

楊小豌分享幾個無家者第一線觀察。首先,社會開始關注無家者出現年輕化跡象,不管是台北或是台中,已有多個20多歲年輕面孔,男、女生都有。

她認為,這與時代變遷有關,社會對家、對親友、對成功的觀念更寬鬆了,再加上主流社會強調個人主體性、關注自己的心理需求,每個人都可以選擇自己想要的生活,去探尋屬於自己自由。

另外,家庭觀念被拆解,也表示經濟資源可能變少,當一個人遇到困難什麼事都難說了,無人能保證自己永遠優渥安穩。

台中車站大廳一角。陳玠婷攝

第二,有人發現台中車站、台中公園的無家者變多了。楊小豌仔細回想,她認為,其實人數沒有暴增變多,不過有一個原因可以解釋這現象。

她說明,很多協會團體在春節期間會發送紅包物資,因此無家者在春節前會聚集車站卡位,有些人甚至攜家帶眷從外縣市趕過來,所以才有「無家者爆增」的現象。她說,等假期結束,大家會回到原本的生活,人數又會恢復了。

第三,無家者露宿街頭,不代表沒有工作,住在台中車站的無家者在工作時,家當存放是個大問題。

因為對無家者來說,家當是他們少數擁有的物品,但對台中市府卻不是。據無家者觀察,每天上午台中市環保局與警察局會到台中車站清掃一遍,把無家者的家當像垃圾一樣清除,不似台北社會局在2016年開始實施「台北車站街友專案」,提供一人一專用置物袋存放服務。

楊小豌解釋,台中車站人潮多,台中市府確實有義務管控公共環境,這點無庸置疑,「其實警察和環保局也很難做人,他們覺得這個問題應該由社會局來解決才是」,而社會局委託樂知公益慈善協會規劃家當存放服務,不過服務量能有限,無法滿足需求。

第四,女性無家者是絕對弱勢,須面對安全、性暴力、生育送養的問題。

左下角的行李們,屬於一名思覺失調症的女性無家者們,她的家當多,常常2趟搬不完。陳玠婷攝

楊小豌提到,女性無家者人數比男性無家者少,身形也不如男生,她曾目睹幾次男生酒後騷擾,也曾耳聞性暴力,所以女性無家者對夜宿地點很謹慎,隨時保持警戒。

她分析,目前女性無家者可略分兩類,一類是智能障礙患者,當家人沒有時間、體力照顧,她們很有可能選擇成為無家者,而且無家者能獲取的資源可能比待在家裡更多。

她在書籍《街頭流離者》裡提到,部分智能障礙的女性無家者須面對感情問題、生育問題,是人都有情感需求,而且為了在街頭生存,許多女性無家者會選擇依附在有權勢的異性身邊。

至於生育送養的議題,有些無家者認為小孩是希望,養孩子要負責,有好好工作賺錢的動力,然而,有些人成功了,有些人只能把孩子送養。

另一類女性無家者是勞力密集女性,個性獨立堅強,但隨著年齡漸長,有工作後遺症,而且派遣工作不穩定、收入不穩,待業久了沒有錢繳房租,成為無家者。

楊小豌曾服務過一名大姊,辛苦工作、服侍家庭一輩子,脊椎受損、老公家暴、婆婆不救反壓迫她忍耐,她養大孩子後決定出逃,沒想到工作不順,租房花光積蓄,不得已才成為無家者。幸運的是,她後來靠自己從低谷走出,認真工作存錢,現在已能租房,安穩生活。

楊小豌說明,其實弱勢族群有獨特的生存模式,他們會互相交流,哪個單位、哪個時間點會有什麼服務,有什麼資源可領,一支200元的呆瓜手機也不是不可能,而且藉由交流,他們也可以建立人際網絡,滿足情感需求;當然,當遇到資源有限的狀況,他們也有可能從互助轉變成競爭關係,弱勢欺負更弱勢。

值得討論的是,弱勢欺負更弱勢是需要介入解決的問題嗎?文明社會講求公平正義,但事實上,我們每個人都生存在階級當中,不同階級所需的公平正義內容不同,一般人、有權勢的人不能用自己的標準去衡量社會弱勢。

換句話說,弱勢欺負弱勢,固然有道德瑕疵,但卻沒有絕對的對錯,畢竟,社會底層人多資源少,競爭成為延續生命的關鍵,誰會輕易放棄活下去?每個人都需長出自己的生存模式,過度介入會削弱一個人的主體性,因此,要不要介入弱勢欺負更弱勢?其實只要掌握他們不會發生不當傷害,視情況介入協調即可。楊小豌感慨說道,要相信無家者擁有生存能力。

提到租屋,楊小豌認為,社會對無家者服務還有很多需要努力的地方,不過現在的燃眉之急,應是無家者租屋問題。現在,台中市府提供無家者租屋補助,需求量大,但友善房東卻不多。

台中中區的合作大樓,已成一處社區,有一般人、部分弱勢、身障、曾經的無家者們入住其中。陳玠婷攝

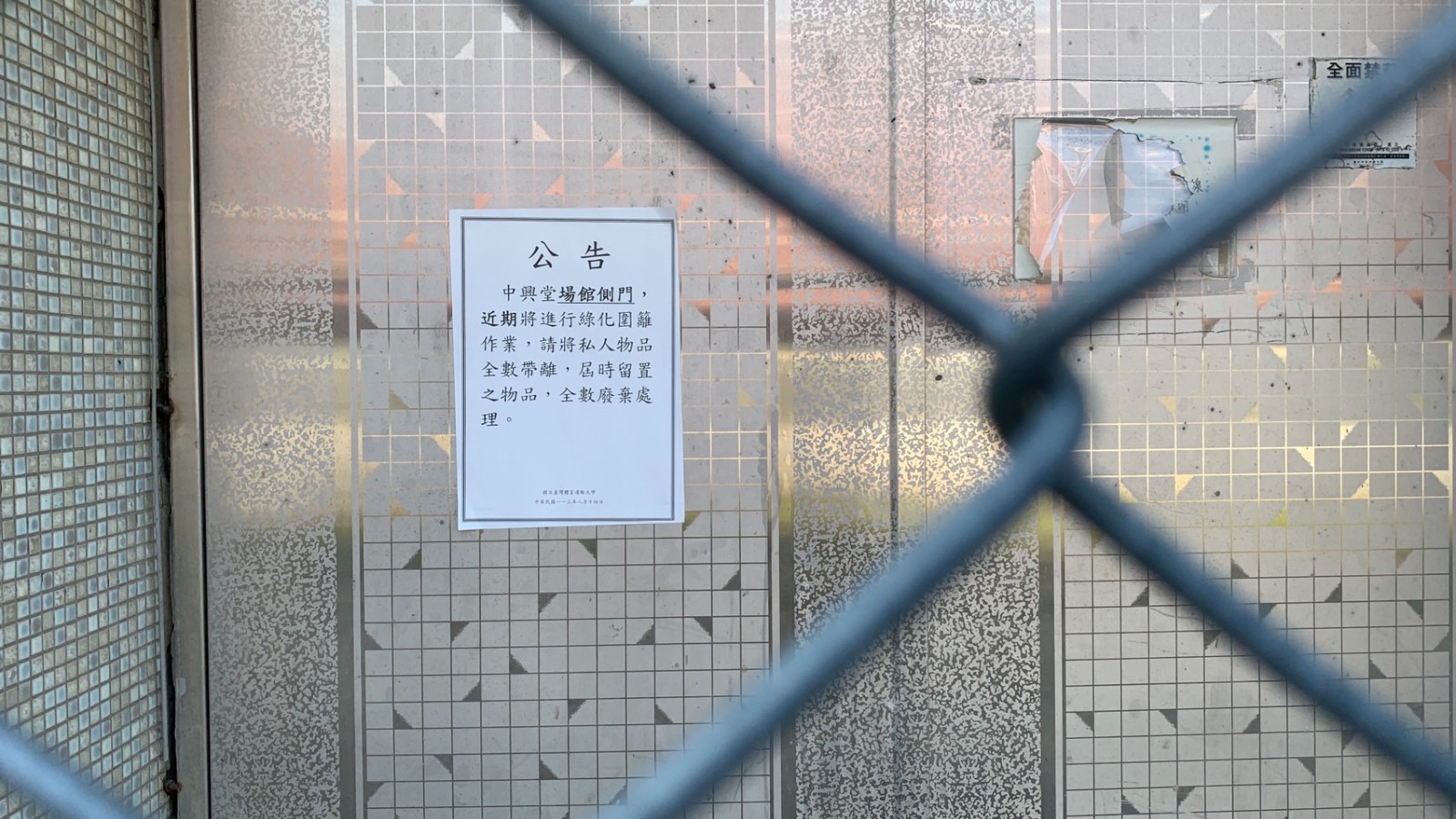

台灣體育運動大學的「中興堂」的外部廳堂曾是無家者避風雨的地方,疫情期間將外部都圍起來,至今未拆。陳玠婷攝

楊小豌解釋,少數無家者的狀況確實無法預期,而他們目前遇到的友善房東,都是秉持很願意照顧弱勢的心情,每月酌收3千到5千元的房子租給無家者,而協會不願浪費房東的善心,很積極地偕同無家者當個稱職房客,遇到問題也會協助解決。

如果,讓每個無家者不須為生存底線掙扎,有個安心、可負擔的住所是社會集體共識,那麼我們離目標還很遠。事實上,目前中央和地方政府連掌握群體人數、需求都有困難,將照顧無家者的第一線責任交給協會團體承擔,可以說是長期忽視這一個少之又少的弱勢族群,這絕不是長久之計。

採訪楊小豌那一天,在台中平等街的某騎樓與無家者互動時,恰好遇見台中市府某社工,親耳聽見他戲謔對楊小豌說「又來關心他們喔?」態度輕挑無禮,沒有顧及在場無家者的自尊與協會團體的付出。

事後回想,這名市府社工在平等街上,做著不平等的事,算不算是極大的諷刺呢?

學歷:台灣大學社會工作學系

現職:台中國際禧年關懷協會社工師、平等街小站社工、小字輩的街頭記事FB經營者

經歷:《街頭的流離者_一名街頭社工與無家者的交會微光》作者

最新more>

熱門more>

- 南韓青年變「極右怪物」?厭女、仇中、政治迷因玩上癮 真相是…

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 「森林鬼魅」寶寶露臉 蹦跳高手從6樓高躍下也沒事

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 美法院打臉川普關稅!南韓更焦慮? 投資綁死、退款困難、恐接更高稅率…

- 把王淨「套牢」?曹佑寧曬戒指圖引熱議 經紀人都說了

- 6萬人瘋抓寶!奇美博物館上演首創「超級之夜」 造型皮卡丘、異色蒂安希都來了

- 9歲童溺斃鯉魚潭!業者涉過失致死5萬元交保 檢追查有無快艇「惡意造浪」

- 北投泡溫泉兼吃美食 北投市場黑金滷肉飯、放山雞料理獲推薦

- 扯!愛車烏來拋錨拖吊新店「不到10公里」 被開價10萬元