快訊

- 美伊日內瓦談判中場休息 伊朗阿曼稱會談「具建設性、富創意且積極」

- 淫魔艾普斯坦檔案再擊沉一人 世界經濟論壇執行長下台

- 近10年首見!北韓勞動黨大會辦閱兵 未展示任何武器

- 高鐵、台鐵「台北站炸彈殺人」恐嚇留言連發 警力動員巡查各站

- 中國人大常委會議結束 仍舊沒解除張又俠與劉振立人大職位

- 一邊談判一邊研究打擊手段 美國官員:「斬首行動」是選項

- 風電3-3選商訂「在地產業經濟效益」分數踩WTO紅線?能源署表態了

- WSJ:華郵近3年虧掉87億元 導致大裁員決定

- 228連假首日「車流估1.2倍」 10大壅塞路段曝光

- 達發打入一線低軌衛星供應鏈! 股價先奔漲停

- 激辯!檢察官搬5大罪狀轟陳尚潔「讓剴剴等到死」 律師駁:別懲罰行善者

- 停車場、避難空間違規使用 擬按最高稅率恐遭課4.8%房屋稅

- 是方去年EPS 15.75元 擬配14.2元現金! 將祭庫藏股穩軍心再攀高峰

- 蔣萬安育兒政策惹議!范雲控藍白擋預算 藍黨團:元凶是民進黨

- 認定賴苡任傷黨形象、陳重文涉貪一審有罪 藍北市黨部:建議黨中央黨紀處分

- 盟友先上?美媒:美國希望以色列先出手打伊朗、以取得正當打擊理由

- 快訊/伊朗與美國第三輪核子問題談判開始

- 鍾文智疑曾請託派出所長護航簽到 檢調追查竟發現簽到簿不見了

- 台積電歐洲子公司人事異動 前麥肯錫董事合夥人唐睿思出任總經理

- 私藏「蘿莉」照近2TB!桃園婦產科噁醫涉犯兒少性剝削罪遭羈押禁見

【深度報導】1秒鐘的抉擇!毒駕騎士拒檢中槍不治 警察淪「被告」纏訟1年多曝心聲

2025-02-02 10:00 / 作者 侯柏青

警政署曾允諾,持續精進警察執勤安全。警政署提供

「這是性命交關的時刻,我當下會開槍,是因為我感受到自己的生命受到迫害,但畢竟也是造成對方的憾事,所以還是會感到遺憾,當然,以對方(被害人)家屬立場來說,肯定會需要司法主持公道、還原對錯,所以對於被列為『被告』覺得是合理的,但等待地檢署不起訴、高分檢駁回再議、法院裁定駁回准予自訴的過程,內心還是很煎熬….」一名警察「志文」(化名)緩緩吐露,這一年多來,他從第一線執勤警員淪為過失致死罪被告的無奈及侷促不安。故事發生在2023年5月間,志文開車載著同仁在大馬路上巡邏,深夜時刻,兩人發現,有一名機車騎士載著一名男性友人騎乘方式搖晃詭異,志文想攔查,但騎士竟不甩警方,直接加速逃逸。

志文發現矛頭不對,馬上開啟警鳴、警示燈追逐並示意對方停車,沒多久,對方竟鑽入窄巷溜進一座廟宇前的廣場,因為地形緣故,警車難以迴轉進入廣場,志文立刻停車,並獨自快步跑下車,開始比手畫腳的大聲喝斥騎士命他停車受檢。

至此,本案也從一開始的交通違規攔查,意外演變到警察追捕拒檢疑犯的驚險場面。

讓志文難以預料的是,即使追了這麼久,該名騎士還是沒有下車,反而將機車掉頭,心一橫就朝著志文的方向加速衝刺,志文當下無處可閃,他下意識地拔槍拉滑套,並將槍口對準車子輪胎。不料,由於機車的速度太快,在志文舉槍同時,對方不但沒有絲毫減速,反倒持續加速,志文本能性閃身避開衝撞,兩人之間的距離只差短短不到50公分,志文想要瞄準輪胎開槍,但因為角度關係,子彈疑似擊中對方。騎士當下雖負傷,卻依然載著友人往遠處逃逸…

更令人訝異的是,騎士沒有先就醫,反而是找地方避難,他並打電話請朋友派車載他就醫,似乎想躲避警方或正規救護車,友人到場後發現苗頭不對,趕快叫救護車協助,結果來不及搶回一命。

這名騎士的過世,也讓志文捲入了訴訟。

警察志文追逐疑犯勇南示意圖。AI生成。律師提供

警方調查騎士的過往,發現死者「勇南」(化名)已經被依毒品罪嫌判6年定讞,檢方多次傳拘他入獄,他卻下落不明。檢警相驗後,也發現勇南過世前曾使用毒品,調查人員因而研判,他可能是害怕入監及擔心多背一條罪名,才選擇落跑。

不過,人命關天,檢方火速展開調查。

面對檢方偵訊,志文解釋,當時勇南騎車朝他衝過來,他不斷揮手、喊聲命令對方馬上停車,但隨著機車的亮光越來越近,他察覺身歷險境,下意識拔槍。志文無奈地說,勇南的車速真的太快,他原本瞄準機車車頭下方,想要嚇阻對方,沒想到他在擊發的同時為了閃避機車,只得側身往右,勇南則在志文開槍後往左偏,不到一秒間,子彈就射入了勇南身上。

志文面對的是嚴苛的司法調查,他的用槍是否符合《警械使用條例》?用槍時機是否過當?有沒有違反比例原則?都得在法庭上逐一被檢視。

講起法律,志文緊張之餘,突然想到他還有一個律師同學,就是在北部執業的何孟臨,由於何孟臨在辦理訴訟案,時常有不同見解,志文遂緊急打給何孟臨求救。

警察志文開槍防衛示意圖。AI生成。律師提供

何孟臨接受《太報》採訪時描述,志文當時在電話裡劈頭就告訴他,「出事了」,當時志文連話都說不清楚。其實他對志文的慌張能感同身受,「警察也是人,在出事的時候,一定也是緊張到爆炸。」

雙方通了20分鐘的電話,志文描述了現場大致位置,雖然他的回答凌亂,但何孟臨卻憑藉以往經驗,早已大致掌握狀況。當時他靈機一動問志文,「我看這街景,現場是不是很暗?」他話才剛說完,志文就在電話那頭驚呼,「你怎麼知道?現場真的很大也很暗,我只看到『有一道光』衝過來。」

何孟臨為什麼能發現這一點?他不諱言,「以前我不太喜歡念書,身旁的朋友也都比較愛玩,看兄弟們改車的時候,發現燈光刺眼到不行,我只要離得稍微遠一點,就完全看不到他們後面載誰,好幾次,他們靠得很近,我才看得見。就是這些業餘經驗,讓我能快速掌握狀況。」

志文當時的話,讓他印證了心裡的懷疑,極可能是「眩光效應」惹禍。

什麼是「眩光效應」?他解釋,「汽車如果在一般情況下突然開遠光燈,或駕駛莫名其妙被強光閃到,是不是覺得眼前一陣黑?為什麼亂開遠光燈還會被罰錢?答案是,這樣做可能會害其他車主難以看見周遭的情況。」

他認為,案發現場環境昏暗,騎士又把機車轉頭朝志文猛衝過來,在這短短的時間裡,合理預估應該只會看到一個光源,旁邊看起來應該都是漆黑一片,「這種眩光效應,將大幅提高遭遇危險的機率。更何況,勇南的機車後座還載著一個人,在社會案件中,多的是後座的人抄傢伙往警察這邊打,警察如果看不清楚,會來不及反應,非常可能危害生命。」

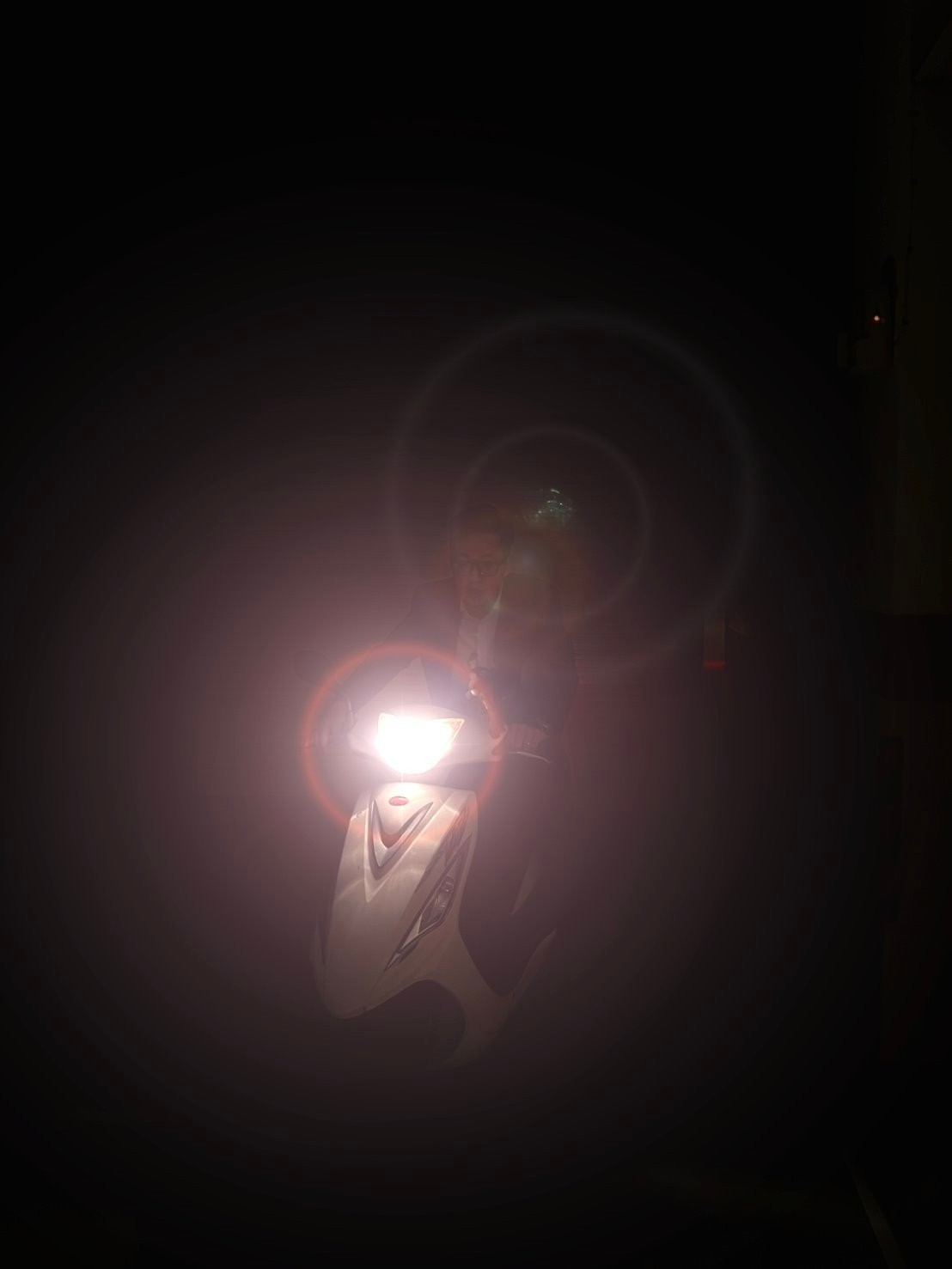

案發現場除了遠處有光源外,幾乎是一片黑暗。資料照。讀者提供

除了「眩光效應」以外,何孟臨也認為,「擊發後造成的傷害,與死亡結果間,是否有相當因果關係存在?這些很可能都是司法單位關注的焦點。」

他說,「根據《警械使用條例》規定,警察感受生命危險,當然有權開槍,只是每個人感受程度不同,分局偵查隊警察每天出生入死的衝現場、爬屋頂、破門,對『危險』兩字的感受程度可能沒有那麼深,不過,對於平常負責巡邏的派出所警員而言,在這麼暗的地方,又碰上有人企圖騎車衝撞、現場還看不清楚,我想,對這些警員來講,對生命危險的感受會大有不同。」

此外,對方逃逸後延遲就醫至少半小時。死亡和開槍本身是否有直接因果關係?到底是槍傷「當下的傷勢」會造成死亡?還是「延誤就醫」才導致死者丟命?「法律上認定的傷害到死亡結果,中間必須有層層緊扣的因果關係存在,每個環節都要成立,才會符合犯罪構成要件。」

為了得到問題的答案,何孟臨特地從台北趕到花蓮,當面詢問有諸多臨床經驗的友人朱醫師一個關鍵的問題,「如果子彈射中腹部後留在體內,會不會立即性死亡?」

朱醫師給出的答案是,如果子彈進入身體後避開重要臟器,是單純射到腸部,雖可能會造成內出血,但因為子彈沒有射出,在醫學實務上,反而會形成一種「腹壓」的情況,內出血到一個段落後,血滲出的速度反而會變慢,不會像電影那樣誇張的噴血,所以理論上「不會立即死亡」,但仍然必須迅速就醫。

他釐清後,認為死者的過世和開槍之間,不一定有直接關係,也有很高的機會是「延誤就醫」。

律師何孟臨的主張成功讓執法警察從涉案泥沼脫身。侯柏青攝

有意思的是,律師提出的每項疑點,最終成為檢方的調查重點,而檢方抽絲剝繭後,更查出許多不為人知的案件細節。

例如,檢方揪出勇南早在運毒案之前,就曾經有多次通緝紀錄。更關鍵的是,當時坐在機車後座的唯一目擊者也清楚告訴檢察官,勇南在第一時間確實誤以為警察要來逮他入監,才因而聞風落跑…,勇南還曾向這名友人抱怨「不想去執行」。檢方遂認定,勇南很可能為了躲避入監而想藉由衝撞逃逸,加上死者身上驗出吸毒反應,檢方因而認定這類的「毒駕」行為,已造成警員生命安全的疑慮。

檢方勘驗現場後,也查出燈光極暗,死者背後僅有一座宮廟的光源,死者當時騎重機,車燈直接照向志文,志文確實可能因「眩光」、「刺眼」,導致不好判斷情況危險的程度。

檢方認為,志文主觀上感受到「生命危險」才開槍,在開槍同時,他還得閃開機車,志文當時右手握槍,情況匆忙到,連左手都來不及輔助,整個開槍動作不到0.7秒就得完成,反應時間過短,顯然符合急迫性。

檢方綜合判斷後,認定志文用槍沒有逾越比例原則,也沒有違反注意義務,雖然造成憾事,但不能推論他涉及過失致死,因而處分不起訴。

在檢方做出不起訴處分後,家屬卻不放棄替死者討公道,家屬主張死者只是逃逸,沒有想要衝撞警察,因此透過律師向高分檢聲請再議,家屬砲轟,志文沒有先「對空鳴槍」嚇阻,就直接射擊民眾,用槍缺乏正當性。但高分檢重新審酌後駁回再議,檢方不起訴確定。

而家屬仍決心究責,持續委託律師向法院聲請「准予自訴」,法院近日駁回,全案終於塵埃落定。

律師何孟臨解釋眩光效應(眩光前)。侯柏青攝

律師何孟臨解釋眩光效應(眩光後)。侯柏青攝

何孟臨親自騎機車模擬「眩光效應」,除光源外,確實看不見騎士和後座乘客。何孟臨提供

在獲得檢方、法院認證後,纏訟1年多的志文,終於能從司法泥沼中脫身,他的心情終於能仍稍微輕鬆不起來。

何孟臨指出,「對於造成憾事,志文其實感到非常遺憾,他原本一直認為,從警以後永遠不會開槍,這次是遇到性命交關的時刻,才會被迫開槍,不過,對於志文的家人而言,他能好好活著,才是最重要的事…直到現在,志文的爸爸都不知道他遇到這件事,他只希望,爸爸年紀大了不要整天為他擔心…」

除此之外,志文當時坦然接受司法調查,還有一個關鍵原因。

何孟臨說,「我認識志文一段時間,他是一位很不錯的警察,很常站在民眾被害人家屬立場,設身處地的替對方思考,志文認為,勇南的家屬,應該也很需要司法替他們主持公道、還原對錯,他因此認為,自己被列為『被告』調查是合理的。我看得出來,他在司法調查的過程中,內心真的相當煎熬。」

何孟臨說,在這段黑暗期裡,幸虧志文擁有家人的傾聽、支持,而另一個最大的助力,莫過於內部長官的態度及協助,如果一開始內部同仁、長官都不支持的話,他應該會感到困惑。「就像本案來說,志文原本很緊張,但長官們一開始就給他正能量,強調會『審慎調查』,而不是還沒開始調查就先給予苛責,加上後來用槍報告的結論出爐後,他才放下一半的心。」

警察執勤示意圖。廖瑞祥攝

《警械使用條例》去年已經修法,更支持警察在適當時機,使用警械保護自己。但何孟臨說,「志文提過,如果他再次遇到相同情況,還是會秉持相同原則,除非遇到自己、民眾發生危害或是法律授權的緊急情況,才會適當的使用警械,否則絕對不會開槍。」

不過,以後如果遇到類似憾事,警察系統能給基層什麼幫助嗎?何孟臨說,以志文案為例,在警員發生這類狀況時,長官願意給予正面支持、適時心靈輔導及補助訴訟相關費用,或者是在最終面臨賠償時給予經費支援,都會是第一線警察執法時最重要的後盾。

至於本案的偵審過程是否能賦予警界任何意義?

何孟臨吐露,「調查人員和檢察官在本案中調查時,能設身處地站在警方的立場,並評估警方當下真實碰到的狀況,包括時序、現場燈光、肉眼的刺激、不到兩秒的反應時間等。辦案人員不再只是套用學術理論,認為非得『對空鳴槍』才算完成法令規定,也沒有僵化認為『你應該要想辦法閃』,我覺得,這種『設身處地』的做法極具指標性,這個案子對所有執法人員而言,應該都是一個重要的里程碑。」

最新more>

熱門more>

- 3個小孩的爸!貪污檢察官林渝鈞表現曝光 檢察總長邢泰釗:令人痛心

- 8台星登央視春晚合唱〈寶島戀歌〉、他牽花蓮小女孩上台!伊能靜喊:中國台灣會感動

- 躲金主追債 劣檢林渝鈞竟拖行李住進基檢辦公室

- 北極熊幼崽遭格殺前最後凝視 猛虎界「黑暗騎士」入圍攝影獎

- 檢辦當避風窩!劣檢「穿內褲亂晃」 前妻是酒國名花、半夜還私會俏麗女工友

- 猴媽下巴多一張臉、穿山甲媽拿命換寶寶 攝影獎親子照揪感心

- 見剴剴遺體竟沒察覺兒虐!兒盟社工顫抖喊惡保母「演得好真」 法官問到她語塞

- 沉默癌症!吳中純淋巴癌驟逝 3身體警訊「無痛腫塊」要特別當心

- NHK分社長遭伊朗關進「政治犯監獄」 日本政府要求放人

- 台股萬元股王誕生37檔千金股助威! 00981A抓緊20檔一起飛