快訊

- 台股暴衝927點!創史上第二大漲點 小台積電0052嗨翻規模破千億

- 中國信託60週年品牌影片向臺灣棒球精神致敬

- 川普3/31啟程訪中 中國外交部不肯證實

- 川稅初一十五不一樣 台商:科技供應鏈脫鉤差不多了

- 中工經營權之爭開打! 寶佳:不回應指控 端出二組董事名單、強調全面參與經營

- 中國商務部要求美國撤銷24日生效的新關稅 呼籲展開新貿易談判

- 金管會公布第二階段13家融資租賃納金保法 3/15正式生效

- 前科男揚言北捷車廂內「殺人」 北檢向法院聲請暫時安置

- 【長榮遺產戰】拚千億遺產!張國煒要求遺囑執行人換成「這兩位」

- 李貞秀涉登載不實爭議 邱垂正「文件是真的、內容有疑慮」:須司法機關認定

- 驚悚命案!台北知名餐廳「1女陳屍冰櫃」

- 跨境網購族注意!3/1起全面實施「預委任」制度

- 內幕/最後一刻成全!還原黨團交棒原由 柯總召的暗示立委懂了

- 竹科供水拉警報?水利署明天召開會議討論水情是否變燈

- 川普的15%關稅還不見影?彭博:白宮起草行政命令中

- 年後B流再掀一波!兒童、青少年易感染 慎防重症「恐致橫紋肌溶解」

- 藍新北市、宜蘭縣、嘉義市長3/11提名 李乾龍:之後以民調決定藍白共推人選

- 穩定幣RWA 都有準備!玉山金黃男州:未來金融實體、數位和虛擬三軌並進

- 台大醫院「冒不明濃煙」 驚傳火災現場曝光!院方緊急疏散

- 命案貼文惹議!川普親家駐法二度拒召見 巴黎下令「禁接觸官員」

【御風暗流2之1】海洋國家卻無海上教室?御風號盼為育才破浪領航

2025-04-23 08:00 / 作者 吳尚軒 / 記者

教育部御風號實習船已啟用,可供航海、輪機相關科系學生實習。吳尚軒攝

4月的高雄港邊,200名身著白衣黑褲的青年男女擠在船上大廳裡,等待正式船員們協助完成報到、入住手續。對一些人來說,眼前彷彿是趟為期半個月的畢業旅行,而也有人把握機會,想把船上每個細節都刻進腦海裡。

海事學生大三起便會開始到船上實習。吳尚軒攝

「他們都很興奮。」船長李智聰說,這批學生大多是大學三年級,也有人已經大四,當天下午完成登船作業後,晚間上過夜課,隔天還有一整日的救生、逃生安全演練,接著傍晚就要離港駛往東京灣。

但這不是單純的郊遊。腳下的船隻名為「御風」,是海事人期盼多年的實習教育船。

台灣的四周是海洋,不僅軍武或疫苗,食衣起居各項物資都高度仰賴海運,而在海運版圖上,我國的貨運三雄更高踞世界前20大航商排行榜。

然而我國在海事人才的養成上,在首艘實習船「育英號」停航後,僅依靠「育英二號」苦撐,但育英二號建造於1994年,一者載運量過小,無法負荷海事教育需求,另一方面設備如今也逐漸老舊,為此,在教育界多年呼籲後,教育部終於斥資約16億元預算,於2021年委由台船打造全新實習船,並於2024年正式下水、命名「御風號」。

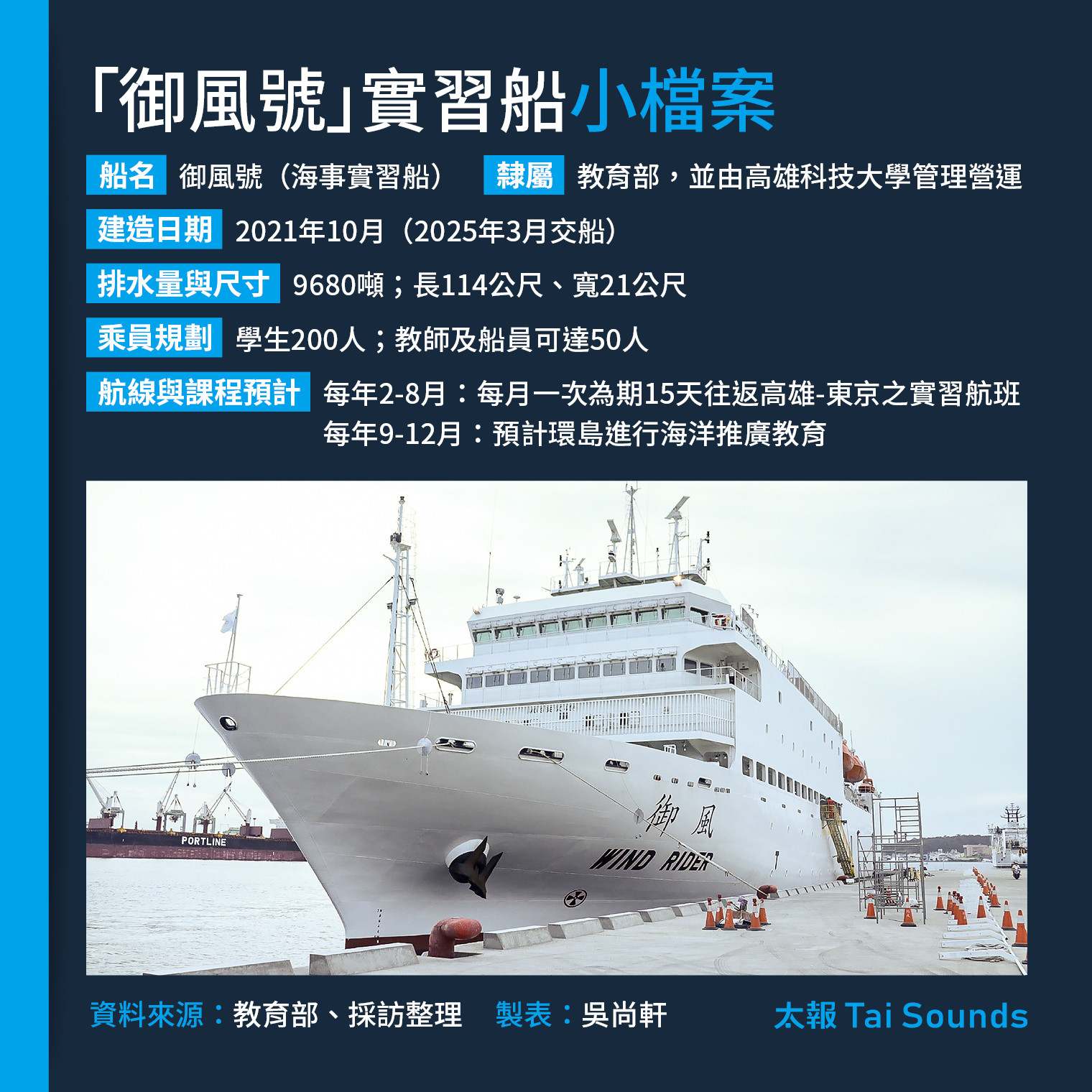

「御風號」實習船小檔案

今年(2025)3月,御風號正式交船,旋即載著第一批實習生啟航前往東京。

風光出航的背後推手,是倡議新造實習船多年的高雄科技大學副校長俞克維,也是首位摘下師鐸獎的海事教育家。

他接受《太報》專訪時說明,過去育英二號每次最多只能載運80名學生,且多只能航行至鹿兒島或沖繩,要容納全台海事相關學生實習,分配下來,一趟航程頂多只有10天,更多是3到5天的短期航程,時間上非常壓縮,「就是偏向體驗式實習,沒有辦法真正落實海事教育。」

根據《航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約》(STCW公約)規定,海事科系學生必須累積滿1年海上實習資歷,才可成為合格船員,因此大多會在大三、大四到學校合作的航商船上實習。然而俞克維指出,他們多年下來,就常接到合作夥伴抱怨,「你們的學生不好用」,連基本概念都要從頭學,產學之間有很大落差。

高科大副校長俞克維,是御風號背後重要推手。教育部提供

御風號的誕生,就是希望解決這樣困境。俞克維指出,「御風號的設計是海上的學校,完完全全是為了培育航海跟輪機的學生而生。」

俞克維說明,除了時間外,育英二號還有個關鍵是無法讓學生實際操作,因為船上只有一個駕駛台、一套系統,學生不僅要分成好幾梯輪流進入駕駛室,且也僅能在一旁觀摩,以免影響船隻運行安全。

踏入御風號的駕駛台,嶄新的雷達系統、海圖等儀器即將助船員開拓新航程,而在駕駛艙後,有一個隔著玻璃的觀測駕駛台,此處的設備配置和正式駕駛台一模一樣,並會同步接收正式船員的訊號,讓學生可以在此理解如何實際操作設備、儀器。

御風號上的儀器,可供學生模擬實際駕船。吳尚軒攝

穿過樓梯再往下去,漆黑空間的螢幕上,是飄著夜雨的東京灣,4人一組的學生在教學船員指示下,緩緩把船駛入海灣。此處是模擬駕駛室,透過3D電子模型與模擬操作系統,讓學生學習如何使用雷達、航行燈等系統,而這群少年們,有些人其實也是第一次上船。

俞克維解釋,根據安排,學生先在下層的模擬駕駛台、學生駕駛台學習合格後,就會進到觀測駕駛台,一但通過所有考核,就可以進入正式駕駛台,在船員的監督下實際操作御風號,而除了完整的航海模擬系統外,御風號還配有輪機、高壓電模擬系統,都讓學生可以真的觀測、模擬與實際操作。

俞克維並說明,簡單區分的話,甲板以上是航海,甲板以下是輪機,輪機設備裡,要使用淨油機來過濾油裡的雜質,然而育英二號只有一個淨油機,無法停止運轉使用,但御風號有4套淨油機,可以輪流停止,讓學生學習如何拆卸、維護,「不像過去,上船像郊遊,所有東西都在學校完成,御風號可以真的動手,讓學生變成符合期望的海上人才。」

模擬系統裡,學生可以體驗將船駛入各大國際港口。吳尚軒攝

船上的實習生活,白天排滿課程,晚上若無課程活動,學生就可以自由活動,但可以做什麼呢?李智聰帶著記者來到船艙尾端,只見兩大間寬敞、明亮的健身房裡,擺滿了室內飛輪、跑步機,「他們一上船就會來搶器材。」他笑道。

而在運動之外,船內最大、同時可容納200人的階梯式大教室裡配有放映設備,船上購買合格版權的電影DVD,讓學生們能夠在此同樂,此外Wifi網路也是不可或缺的設備,踏入4人一組的學生寢室,剛放好行李的男學生們,有些人已經拿出電腦,趁著待命的空擋打起網路遊戲。

船上沒有安排課程時,學生可以自由活動。吳尚軒攝

「晚上沒有必要的話,會盡量給他們自由活動,消化一下白天學的東西,慢慢去適應船上生活。」李智聰說,「我怕一下子逼太緊,會把他們榨乾,到時候會有反效果。」

他口中所謂的反效果,即是根據各校追蹤,海事科系學生畢業後,願意上船的比例僅有2成。

儘管畢業後擔任甲級船員(三副、三管),月薪動輒10萬元起跳,遠洋航線更可望達16萬元,然而俞克維指出,台灣每年約有1100名航海、輪機系畢業生,但真正進到業界的,大概就是200人,而這光是應付台灣本身的人才需求就遠遠不足,而他認為,就業意願低的關鍵在實習環境,太多人上船後留下根深蒂固的可怕印象,再也不願意回到海上。

儘管近年航運業薪資看好,但許多學生仍對海上生活望之卻步。圖為萬海航運資料照。業者提供

儘管近年航運業薪資看好,但許多學生仍對海上生活望之卻步。圖為長榮海運資料照,吳尚軒攝

育英二號是約1800噸、70公尺長的船隻。俞克維直言,這個大小的船易受風浪影響,而導致學生暈船,然而身為航海人員,「抱歉,你只能抱著垃圾桶,邊吐邊工作」,大學實習就接受這樣的震撼教育,其實嚇跑了不少學生。

御風號的排水量達9900噸,全長114公尺、寬21公尺,俞克維則說,他搭乘首航東京回來後,認為即便碰上二、三級風浪,感覺也像是在平靜的湖面上。

環境平穩了,俞克維認為接下來就是讓學生逐步適應海。他解釋,目前海事科系學生,大一、大二時,多會到澎湖輪、台馬輪等短期的國內交通航線上實習,接著才會到御風號15天,而再往前去,接下來也規劃能在御風號上進行一學期4個月、9學分的實習課,最後才在大四下學期到航商實習半年,如此到畢業時,學生已經有1年海勤資歷,具備投入業界的資格。

俞克維規劃,循序漸進讓學生累積滿一年海上資歷。圖為示意圖。吳尚軒攝

俞克維也解釋,除了大學、技專學生外,海事群科的高職學生也會到御風號參與15天實習,然而差異是他們受的訓練多集中在基層工作,類似在駕駛台上怎麼開船,但到了大學部分,還要學習如航線規劃等能力,而其實他們目前也在重新加強船上的課程、教材,「原本每年只有200個學生上船去做海勤工作,接下來希望變成400、500個,甚至600、700個。」俞克維期待。

如今,御風號已經完成了幾次航程。李智聰評估,現階段在船上除了學生暈船,會影響學習效果以外,面臨的考驗就是學生程度不一,除了高職、科大的差別外,也有些學生高職不是本科系,跨考到科大海事科系,也有些是來自普通高中,再加上是全台所有海事學校的學生在一起,因此教學進度、難度的掌控也要再調整。

除了實習外,御風號也將負責海洋推廣教育。吳尚軒攝

往前望去,目前御風號預計每年2到8月進行實習,而9到12月將環島進行海洋推廣教育,讓一般高中生,甚至國中小學生可以登船參觀、體驗,俞克維希望,「讓學生先了解船、認識船,再讓學生體驗船、去學開船」,一步步拓展紮根。

透過更廣泛的體驗讓學童理解,或許確實有急切需要,事實上,目前基層的海事人才培育,已經可窺見不少暗流。

最新more>

- 前夫不繳稅換單親媽扛!車禍斷骨「苦養2身障兒」 彰化執行署解圍送暖

- 沈伯洋秀隱藏技能!塔羅牌算立法院未來2年:不太好

- 「股市憲哥」她信了!面交31次沒發現被騙 遭詐走3483萬元

- 摔斷左手腕最疼痛之際動念退休 林志傑坦承「身體狀況一直掉」

- 施振榮台積電股票多到「不曉得幾張」 曝不賣主因:還有很大潛力

- 「瘦瘦針」不良通報累計30起!短短2個月暴增9例 癲癇、暈厥、抑鬱

- 王建民變身長髮歐巴「撞臉SJ金希澈」 韓媒也驚呼超像

- 美專家憂川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

- 去年冠軍戰G7骨折差點提前退休 林志傑:希望可以有一個很好的結束

- 國民黨新會期優先法案 納公投救濟憲法法庭裁判條款、「零碳家園」修法

熱門more>

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 北極熊幼崽遭格殺前最後凝視 猛虎界「黑暗騎士」入圍攝影獎

- 書包留頂樓!新北12歲女童「墜社區中庭」身亡 曾告訴爸爸這件事

- 猴媽下巴多一張臉、穿山甲媽拿命換寶寶 攝影獎親子照揪感心

- 老高與小茉發聲了!79字曝「逃稅577萬美元遭中國拘留」現況

- 8台星登央視春晚合唱〈寶島戀歌〉、他牽花蓮小女孩上台!伊能靜喊:中國台灣會感動

- 起底「墨西哥警察變頭號毒梟」 斬首24警!貧民卻當他是神

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 鐵飯碗不再香?公務員離職率暴增4成 「年輕、高學歷居多」成隱憂

- 朝野跨一大步!政院版《國防特別條例》3/6付委 三黨團協商達共識