快訊

- 快訊/伊朗官媒證實哈米尼「遇刺身亡」 女兒、孫女等人喪命

- 【一文看懂】人民歡呼他死了!伊朗最高領袖哈米尼為何顧人怨?

- 油價恐飆破100美元!荷莫茲海峽拉警報 伊朗戰爭「長期化」影響一次看

- 墾丁水豚照獲國際攝影獎 台灣攝影師為「復仇」獻祭高價器材

- 斬首哈米尼仍難政權交替? CIA:伊朗革命衛隊強硬派恐上台

- 有片/轉機注意!杜拜機場遇襲暫停所有航班起降 阿聯已1死11傷

- 知名電商「皇兒小舖」火災狂燒 負責人:我會振作

- 川普宣布:伊朗最高領袖「哈米尼已死」

- 伊朗革命衛隊警告荷莫茲海峽不安全 船舶停航「形同關閉」

- 【一文看懂】美伊戰事引爆 台股資金轉進能源、黃金和軍工產業

- 快訊/納坦雅胡稱伊朗最高領袖已「不在人世」 以官員:遺體已尋獲

- 快訊有片/伊朗攻擊科威特民航機場 無人機直擊航廈據傳造成傷亡

- 快訊有片/杜拜五星飯店遭伊朗無人機擊中 大火影片曝

- 更新/美以伊開打中東局勢危險 多家航空公司宣布停飛區域航班

- 快訊/消息人士:伊朗防長和革命衛隊指揮官被以色列炸死

- 有片/拔腿狂奔、飛彈在眼前落下!卡達民眾驚恐「一直有爆炸」

- 更新/俄譏美「露出真面目」、科索沃支持川普 伊朗戰爭各國反應一次看

- 伊朗戰爭致流量「火箭式暴增」 網友湧入看髮夾彎、航班追蹤網站當機

- 小米MWC搶先發!徠卡GT三力強勁開年將投240億歐元 、「夜神」 小米17 Ultra報到

- 更新/伊朗多名革命衛隊軍官喪命 南部學校遭空襲「至少40人死亡」

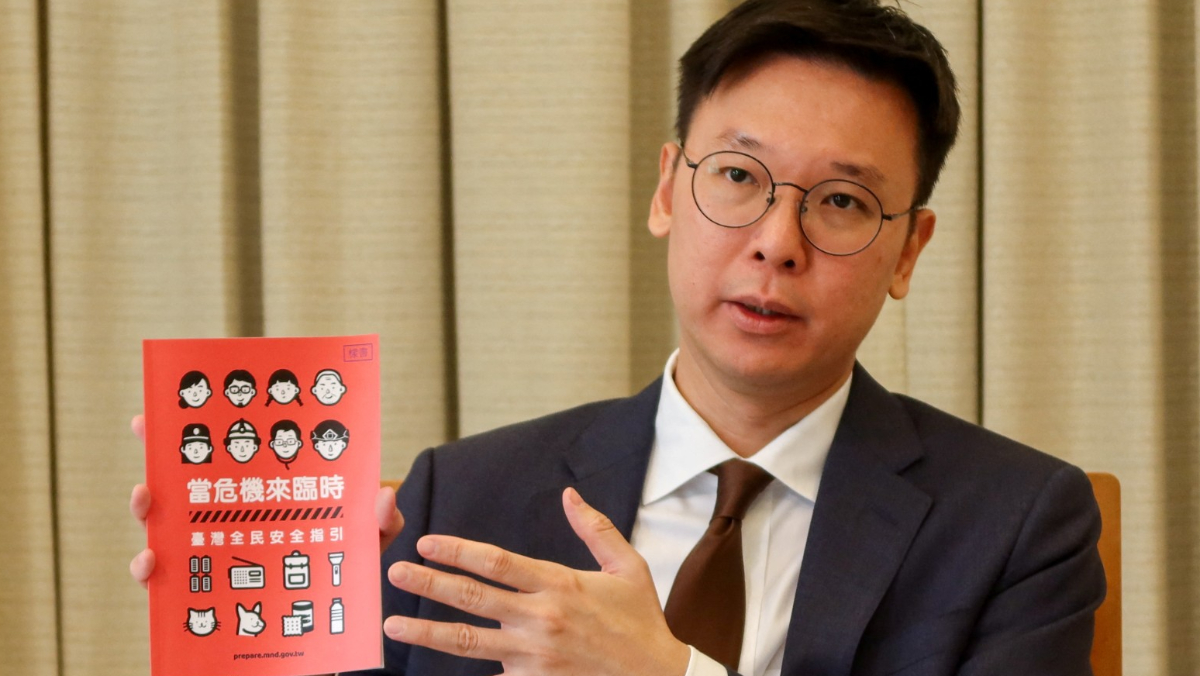

林飛帆投書示警「台海戰爭恐損失10兆美元」 強調和平不能靠綏靖主義維持

2025-10-09 14:14 / 作者 陳祖傑

國安會副秘書長林飛帆。資料照。路透社

國安會副祕書長林飛帆在國慶前夕以「台灣『以實力促進和平』的計畫─韌性投資如何嚇阻北京」為題,投書美國期刊《Foreign Affairs》,他表示,台海戰爭將衝擊全球經濟,《彭博》估計可能每年造成全球 10兆美元經濟損失,相當於全球GDP的十分之一。另外,林飛帆也強調,威權政權在發動任何戰爭之前,往往會先從民主國家的社會脆弱面下手,對台灣而言,俄烏戰爭反映出「和平不能靠綏靖主義來維持」,小型民主國家若要在強權威脅下生存,必須在戰火未起前就完成準備。林飛帆首先表示,今年7月,台灣舉行了數十年來規模最大的軍事演習之一,這次的演習不同以往,是在城市的中心展開,坦克車穿梭於市區街道,超過兩萬名後備軍人動員加入演習,士兵透過捷運系統運送武器,並模擬包括台北主要橋樑在內的關鍵基礎設施遭受攻擊,演習範圍已經超越傳統軍事層面,反映出台灣正在深化的一種理念:要能有效嚇阻中國,不僅仰賴軍事現代化,更需建立「社會韌性」—全民如何抵禦極端情況,或抵抗軍事侵略。

林飛帆說,從2012年以來,中國國家主席習近平從未掩飾以武力併吞台灣、追求印太主導權的野心,中共將這些目標包裝為「中華民族偉大復興」的一環,並以升級的軍事威脅以及跨領域混合手段不斷對台施壓,從幾乎每日的空域侵擾、大規模實彈演訓,到網攻與假訊息操作,意圖不僅在於恫嚇,更在削弱台灣的信心與抵抗意志。

林飛帆指出,面對威脅,台灣推動一套系統性的「全社會防衛韌性」戰略,結合軍事準備、民主凝聚力、基礎設施強化與社會力量,目標是讓侵略的代價高到任何敵人都無法承受。他說,雖然全社會防衛韌性整備尚未完成,但這一系列改革代表台灣已從「純軍事防禦」邁向「社會整體存續」的新階段,目標不僅是抵抗侵略,更要在壓力下維持民主運作、經濟穩定與制度連續性,削弱北京在灰色地帶與混合戰領域的滲透手段。

林飛帆認為,威權政權在發動任何戰爭之前,往往會先從民主國家的社會脆弱面下手。破壞民心士氣、癱瘓基礎設施、擾亂決策體系,讓侵略者能在未開戰前就削弱對手的運作能力。他舉例,俄羅斯在2022年入侵烏克蘭之前,就以一連串「混合攻勢」為前奏:對關鍵基礎設施發動網攻、散播分化性假訊息、以能源依賴進行經濟脅迫,並滲透親俄勢力以操弄政治,這些行動並非戰術干擾,而是全面入侵前的預演,用以削弱對手並測試其承受系統性衝擊的能力。

林飛帆表示,烏克蘭憑藉堅韌的民間社會、媒體識讀教育、分散式基礎設施與領土防衛力量,成功阻止俄軍取得速勝,原本預期的閃電戰化為消耗戰,重創俄軍實力,這樣的經驗證明,現代嚇阻的核心在於社會能否在打擊下持續運作並堅持抵抗。他說,芬蘭、以色列也因長期面對威脅,發展出世界首屈一指的全社會韌性或全民防衛體系,這些都源自於更深層的社會信念——投降絕非選項」。

林飛帆強調,對台灣而言,俄烏戰爭是關鍵的警示——和平不能靠綏靖主義來維持,戰爭的演變速度也提醒,小型民主國家若要在強權威脅下生存,必須在戰火未起前就完成準備,烏克蘭的經驗促使蔡英文政府3年前即著手整合民防計畫、強化基礎設施,並培養全民心理與物資層面的應變力。

林飛帆指出,台灣國防預算預計2026年超過GDP的 3.3%,並於2030年達到 5%,彰顯嚇阻戰略決心,這些預算除傳統軍事武器外,明確投注於非對稱戰力,包括沿岸飛彈系統、機動防空平台,以及日益成長的無人機與反無人機技術。他提到,政府提出5500億(181億美元)的「強化韌性特別預算」,其中1500億(49億美元)用於海巡情資監偵系統、救災設備與避難設施強化,綜合軍事與韌性支出後,台灣的安全相關預算將於2026年達到北約防務水準。

林飛帆說,韌性無法單靠預算採購而成,還需堅定的民意支持與社會共識,一些在野反對聲音批評這樣的準備是「挑釁北京」,但事實恰恰相反,事實是威權侵略者正以軍事擴張為目標強化戰備,而台灣的準備則是以守護現狀與自由民主為目的進行演練,台灣已經沒有時間等待。

林飛帆表示,台灣多次警告國際夥伴,北京的野心遠不止於台灣,實際上中國與其盟友正企圖改寫全球秩序,而且有系統地削弱現有全球均勢與安全架構。他示警,一旦台灣淪陷,全球戰略格局將被根本改變,中國將獲得在西太平洋的前進基地,威脅多條重要海上航線,削弱美國履行印太防衛承諾的能力;第一島鏈的崩潰也將引發日本、菲律賓與南韓的警覺。

林飛帆說,若中國成功吞併台灣,亦將釋放出危險訊號——小型民主國家無法在強權陰影下生存,這不僅削弱民主陣營的信譽,也會助長將武力視為國家手段的錯誤觀念。

林飛帆強調,台海戰爭也衝擊全球經濟,因為在高度專業分工的全球供應鏈中,台灣生產絕大多數先進半導體,驅動當今的世界經濟,2024年台灣港口貨運量創下 6.9億計費噸的紀錄,且約有全球一半的貨櫃船需經台灣海峽,若航線或製造能量受阻,從電子產品到汽車乃至軍工產業都將陷入停擺,《彭博》估計,台海戰爭可能每年造成全球 10兆美元經濟損失,相當於全球GDP的十分之一。

林飛帆認為,台灣命運不僅是區域問題,更是對國際秩序能否承受威權擴張的考驗,賴清德政府深知此點,並展現出透過軍事能力與社會韌性建立可信嚇阻的決心,然而,隨著威權國家合作日益密切,並結合網攻、經濟脅迫與軍事威脅,印太和平的維繫不能僅靠台灣。

林飛帆說,台灣人民感謝各國聲援,但民主國家仍需採取更即時、更具體的行動,強化與台灣的安全合作,印太和平的維繫不能僅靠台灣。「台灣正以堅定的意志與積極的行動,超越軍事層面打造全方位的防衛韌性,決心以實力促進和平。當台灣全速推進準備時,世界不應再對台灣決心捍衛其自由和未來有所懷疑。」

最新more>

- WBC》三振大谷捷克水電工再戰經典賽 入住飯店忙拍開箱影片

- 獨資投入F16-V戰機研發大獲利!台灣已入帳逾7千萬美元

- 伊朗反擊美以聯手空襲 全球局勢、經濟發展一文掌握

- 快訊/伊朗官媒證實哈米尼「遇刺身亡」 女兒、孫女等人喪命

- 台人遇美伊對戰!「飛彈爆炸整棟樓在晃」 全往「美軍基地反方向」跑

- 【一文看懂】人民歡呼他死了!伊朗最高領袖哈米尼為何顧人怨?

- 天價機票!網瘋傳中國人出逃伊朗「飛上海竟飆出2540萬」 夠買一套房

- 油價恐飆破100美元!荷莫茲海峽拉警報 伊朗戰爭「長期化」影響一次看

- WBC》春訓防禦率5.79「侍 Japan」王牌先發IG限動發文

- 墾丁水豚照獲國際攝影獎 台灣攝影師為「復仇」獻祭高價器材

熱門more>

- 快訊/消息人士:伊朗防長和革命衛隊指揮官被以色列炸死

- 有片/軍機載送新鈔途中墜毀釀45人死傷 民眾瘋搶散落鈔票

- 更新/美以伊開打中東局勢危險 多家航空公司宣布停飛區域航班

- 有片/拔腿狂奔、飛彈在眼前落下!卡達民眾驚恐「一直有爆炸」

- 更新/俄譏美「露出真面目」、科索沃支持川普 伊朗戰爭各國反應一次看

- 美國為何開打伊朗?危機醞釀時間軸一次看

- 吳怡農曝:從沒看過林奐均穿露背衣服 「必須讓更多人正確理解這段歷史」

- 快訊/美以對伊朗開戰 伊朗官員:哈米尼不在德黑蘭、總統平安

- 快訊/伊朗革命衛隊宣布「第一波飛彈與無人機攻擊」 以色列各地警報狂響

- 有片/驚人!21發戰斧飛彈攻向德黑蘭 大剌剌在伊朗首都上空逛街