快訊

- 羅智強選主席還在等朱聘指定中常委 黨務人士:不會刻意阻擋、917常會是期限

- 加拿大澳洲軍艦進入台灣海峽 彰顯維護印太和平

- 有片/4陸客被提醒低消竟嗆「忘祖忘本」 垃圾丟門口就走!金門店家氣炸po網

- 林沐希詐騙哭訴「爸死了、媽跑了」 12名網紅海削千餘萬!名單曝光

- 江祖平痛揭下藥侵犯!龔益霆硬上喊「我X妳不爽嗎」急打給龔母求救

- 【專訪】無名浮屍、失蹤26年婦…冷門案的熱血警 「為他們找到回家路」

- 馬斯克將成全球首位1兆男?前提是達成特斯拉「不可能的任務」

- 演藝圈挺江祖平!《戲說台灣》男星開第一槍 金曲女星怒轟:該羞恥的是誰?

- 【太想聊日本】沉迷打賞直播主「社長」詐財、上班族傾家蕩產 專家:如虛擬牛郎店

- 【台積電薪資解碼】營收獲利逐季創高 神山員工爽領分紅

- 【台積電人力解碼】去年逾萬人登上護國神山 也有近3千人下山

- 歐盟重罰Google上千億 川普揚言啟動301條款報復

- 離島唯一綠委楊曜不再選!民進黨布局「一情況牽動」備受挑戰

- 「傳達國力強盛訊息」 川普簽令將國防部改回舊名「戰爭部」

- 【太說軍武】中國閱兵大秀無人機肌肉 挑戰美CCA!軍備競賽升溫

- 【施以諾談名人與疾病】葉問的詠春拳與鴉片癮

- 紐時:美海豹部隊2019登陸北韓 任務失敗射殺北韓船員

- 李㼈曝與三立副總私交不護短 「做錯事就要負責」

- 蕭敬騰首攻大巨蛋褲襠破掉 尬舞林智勝:舞步很帥

- 劉揚偉引領鴻海奔新賽道 謝金河: 市值拚突破千億美、AI進擊還有空間

【三峽事故檢討2-1】通學安全不是只要鋪人行道 韓國《民植法》精神如何在台實踐?

2025-05-27 08:00 / 作者 洪敏隆

三峽重大車禍,兒少通學的交通安全環境需要好好正視改善。李政龍攝

2019年,韓國9歲男童民植穿越校門前斑馬線時被行經車輛撞擊身亡,超過40萬人上青瓦台請願,國會火速制定確保兒童交通安全的《民植法》。新北市三峽嚴重汽車暴衝車禍,造成多名學生死傷,台灣能否跟韓國一樣痛定思痛,針對學區交通安全徹底改革?

5月19日三峽3死12傷重大交通事故,其中兩名死者是國中女學生,引發許多國人悲傷與憤怒,這幾年台灣發生很多重大兒少交通事故,彰化姊弟遭無照老翁撞擊、南市女童走斑馬線遭撞死等…監察院調查的「我國兒少交通事故傷亡增加案」指出,儘管台灣兒少人口減少,但兒少交通事故的傷亡率卻沒有顯著下降,甚至有增加趨勢。2020至2024年總共奪走420位兒少寶貴性命,造成13萬7153人次的兒少受傷。

交通部分析三峽嚴重車禍的檢討報告,將「兒少面臨上下學通學空間不夠友善」列為主因之一,交通部長陳世凱指出,會偕地方加速通學步道建置,然而,諷刺的是,此次肇事余嫌加速暴衝的國成街,就是新北市府列為政績發稿宣傳的「通學巷」。

韓國兒童保護區(通學區)都有設置圍欄,並且周邊範圍廣設監視影像及速限牌面。洪敏隆攝

去年(2024)內政部國土署編列近50億元預算,補助209所學校作通學環境改善,可是經費都沒有花在刀口上,大多數都只是在改善或重鋪學校圍牆「四周」的步道。靖娟兒童安全文教基金會檢核其中19所學校,全數不及格,不只仍舊缺乏人行道、行人穿越道視線受阻,且車道過寬,跟三峽重大事故所處的北大國小、三峽國中通學環境一樣「問題重重」,無法維護確保學童安全。

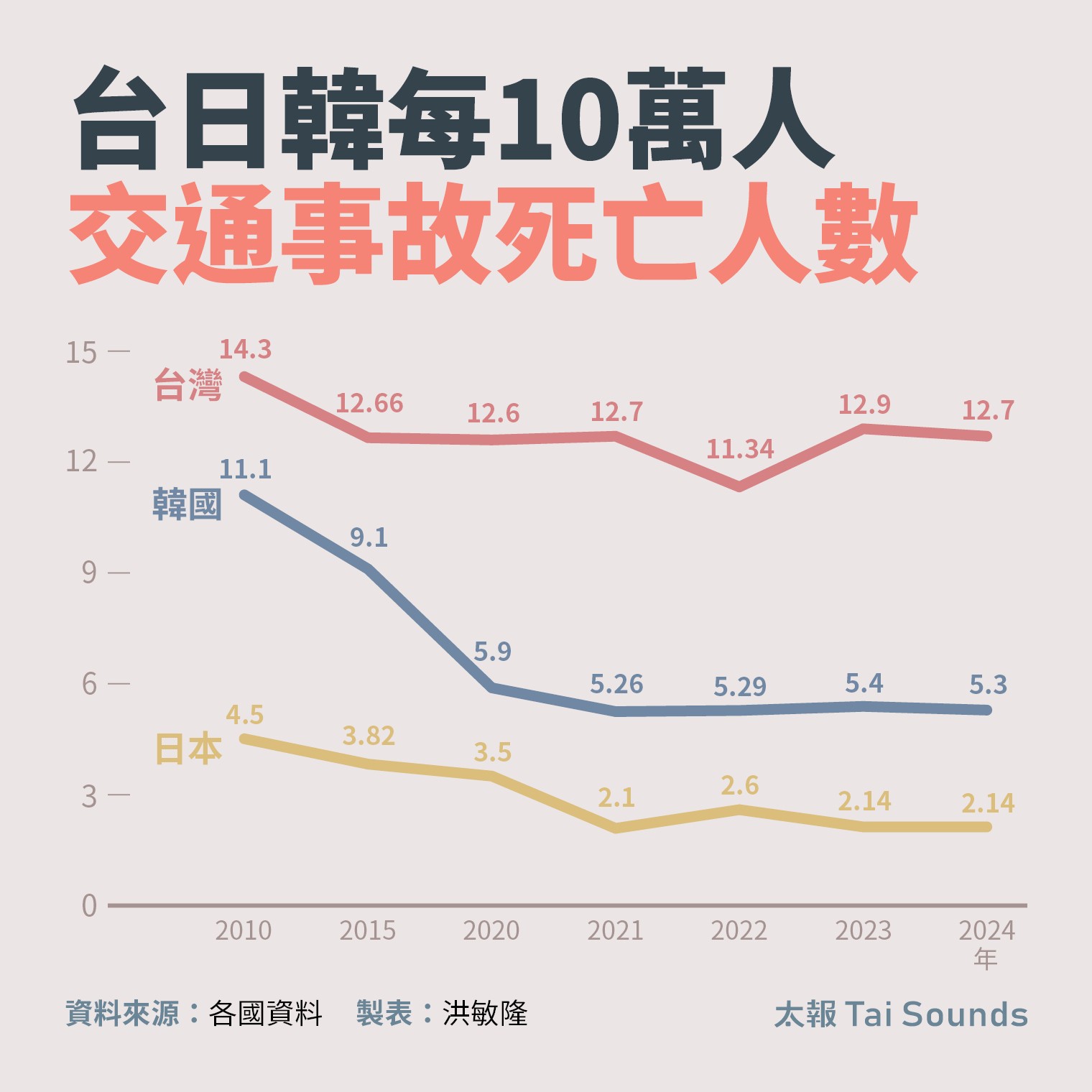

台灣自從被國際媒體CNN評為「行人地獄」,這幾年常會被拿來與鄰近的日本、韓國交通改善做比較,日本一直是前段班,去年每10萬人交通事故死亡人數已降至2.14,而韓國在2010年時,每10萬人交通事故死亡人數是11.1人,跟台灣的14.3人一樣是後段班,但2020年韓國已經減半,去年是5.3人,台灣卻仍高達12.7人。

事實上,韓國國土交通部在2023年曾有一份研究報告指出,檢視過往行人死亡的交通事故,有75%是發生在住宅社區,在2020年《民植法》上路後,住宅社區發生的件數明顯減少,而數據也顯示韓國的A1事故的確也從2020年開始明顯下降。

以孩童名字制定的《民植法》,除了明確界定學校周邊300公尺的範圍都是「兒童保護區」,訂定保護區法定時速是30公里,全程以電子攝影機監控,超速必罰,且罰金是一般超速的兩倍,車禍造成兒童死傷,刑罰提高至15年至無期徒刑。

更重要的是,《民植法》要求政府單位負起責任,道路上有醒目標誌、照明設備,人行道設置保護措施,且寬度必須比車輛通行空間更寬,並且嚴禁學校出入口的道路停放車輛,降低車輛停靠與兒童間接觸及衝突。

行人路權團體5月25日發動「保護下一代」遊行。廖瑞祥攝

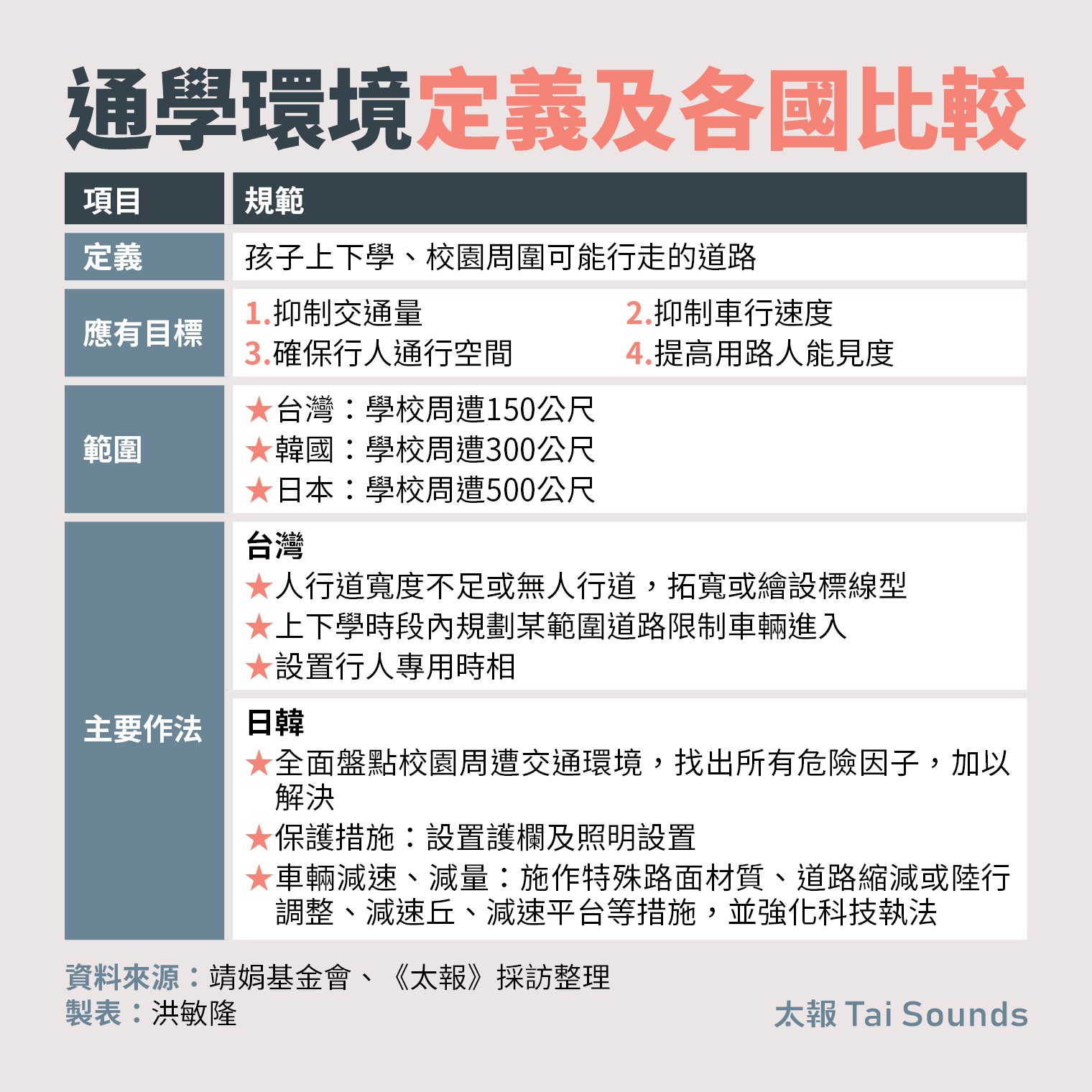

這個概念跟日本國土交通省2019年公布的「確保學校道路和社區道路的安全道路管理者採取的措施示例」相同,改善目標的四大核心是「抑制交通量」、「抑制車行速度」、「確保行人通行空間」以及「提高用路人能見度」。

淡江大學運輸管理學系退休教授羅孝賢說,日本改善交通的概念很清楚,「國中小學就是鄰里的中心、社區的中心」,從全面檢視學校周邊交通環境做起,還給學童一個安全的交通環境,「當中小學生能夠安心通行,大人當然也會安全」,這需要非常「有系統性」去全面盤點檢視改善。

靖娟基金會執行長許雅荏說,通學區道路安全的改善是一個區域的概念,「做面的改善」,而非點的改善,必須全面盤點整個區域內所有的危險因子,以三峽事故來看,有孩子在沒有人行道的巷道被撞,這種讓脆弱用路人暴露在危險交通環境的情況根本不該發生。

民進黨立委林月琴說,日韓以學區及生活道路為基點的做法,值得我們學習。從強化學區周遭環境的人行空間改善,例如:實體減速裝置、明確的標線與號誌,再搭配教育與執法,讓安全從一點串聯成線,最後形成一整面的安全網絡。

她分析國內推動通學環境改革的三大困境。一是缺乏整體規劃思維的交通政策,推動通學環境常為平衡地方聲音,如社區居民停車空間、攤販營業利益等,讓改革理想停留在學校四面圍牆的人行道鋪建。二是長期受壓迫的步行空間,長期以來,台灣的道路設計仍以車輛為中心,通學路口號誌也未考量兒童步行速度,加上國內駕駛普遍缺乏停讓意識。三是政策執行欠缺配套措施,僅憑更動標誌標線,卻缺乏工程環境改善、空間串聯思維,也未納入列管及考核指標,最終是換湯不換藥。

許雅荏說,日本通學區是鄰近學校周邊的500公尺,韓國是300公尺,而台灣的範圍只有在周邊150公尺;日韓都很明確訂定學區(兒童保護區)的速限是30公里,在台灣卻沒有統一的速限規範,看到很多設置為通學區,速限卻高掛50,甚至是60公里。

日韓規定通學區法定速限是30公里,台中市卻有維持50公里速限的學區。洪敏隆攝

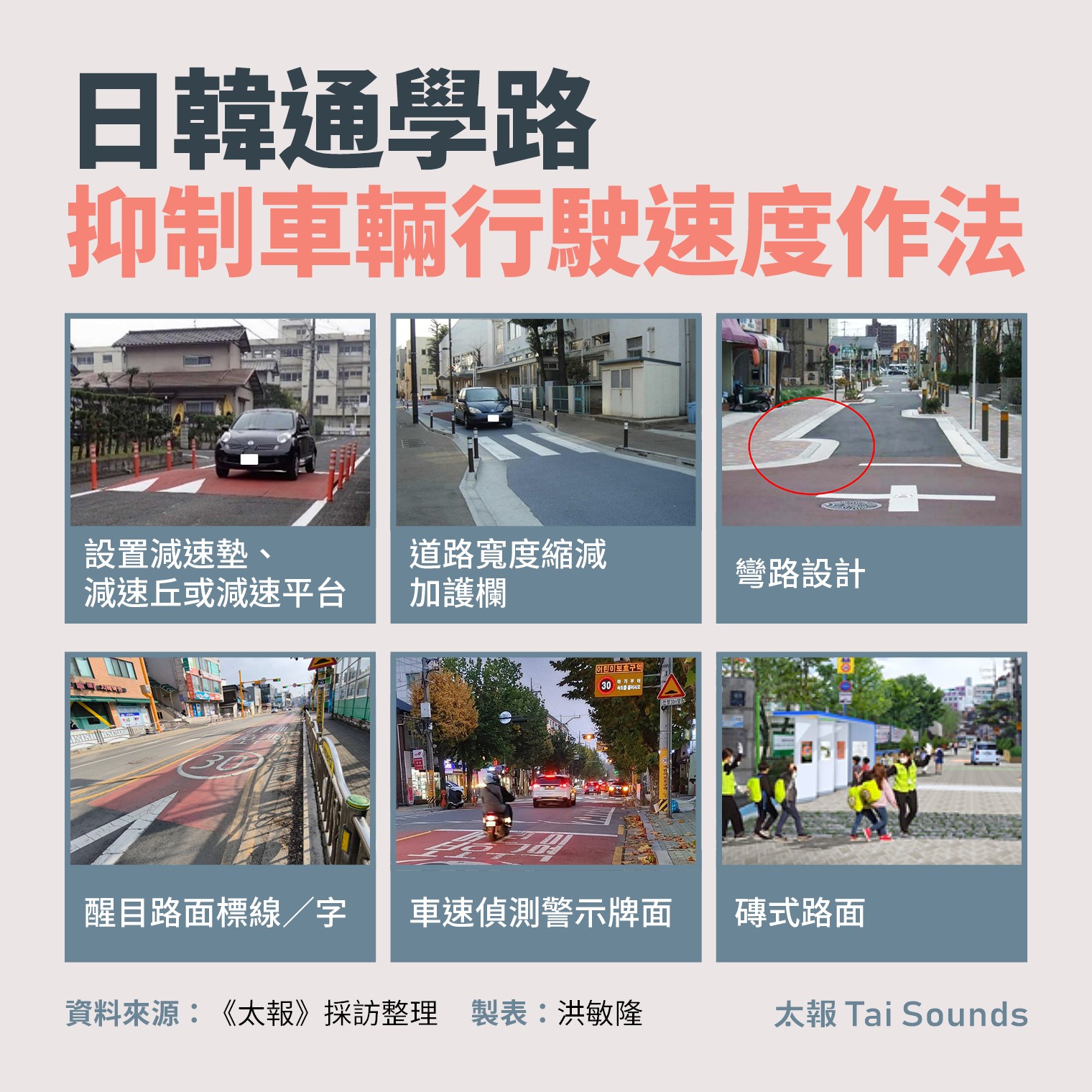

車輛降速是日韓通學區採取的必要措施,交通部在2023年就有提出《校園周邊人行空間改善參考指引》,裡面就有詳盡介紹日韓採取的的降速作法,但是,這只是「指引」並非「規定」,並未借鏡落實。

台灣目前作法是在進入通學區處懸掛標誌牌面,許雅荏指若非處在自身生活圈,經過校門口可能駕駛才會發現「原來這裡有學校!」日韓都會在通學區的道路鋪面用非常醒目的紅色標示通學區跟視線,提醒行經駕駛自主將行駛速度放慢,「透過標誌與路面變化等設施,明確告知用路人通學區範圍。」

韓國在道路鋪面用醒目紅色及大型字樣,提醒車輛進入學區放慢速度。洪敏隆攝

國內及國外的研究顯示,車道越寬,駕駛人直覺採用的行駛速度越高,許雅荏說,即使是行駛速度動輒時速上百公里的高速公路,各國最大的車道寬度不過3.75公尺,台灣因為機慢車與汽車共道及要滿足路側停車需求,外側車道寬度都超過3.75公尺的寬度,等同變相鼓勵行經車輛高速通過。

除了車道瘦身,在通學區內要讓車速降低,可採用工程的方式很多,例如採用磚面等不同材質路面等措施,都可以讓行經駕駛清楚認知到已經進入不一樣的區域。

磚面跟路型調整,讓車子不是直直好開,都是日本降速的道路工程方式。洪敏隆攝

為了實質達到減速效果,通行動線上也可透過工程設計調整,以曲折彎繞搭配人行道護欄,或是設置減速丘、減速平台、行穿線提升路面等作法,達到實質降速的效果。以三峽事故來說,只要上述的這些降速的關卡其中之一發揮作用,即使不能完全擋住肇事車輛,至少能降低悲劇發生的機率。

韓國常見的減速平台裝置,台灣卻幾乎不用。洪敏隆攝

車輛知道科技執法是假的,管制時段到處可見駛入車輛。洪敏隆攝

台灣最常用方式是管制車輛在上下學時段進入特定路段,但是實地走訪號稱全台第一個用科技執法取締的新北市板橋區莒光國小通學巷,管制時段短短5分鐘,就有12輛機車駛入,且通學巷「有名無實」,沒有區隔出學童可走的人行空間,實際上也沒有科技執法設備。當地居民告訴記者「那是假的啦,要騙人不要走,可是大家都知道!」

莒光國小的科技執法是空包彈,通學巷甚至沒有人行空間。洪敏隆攝

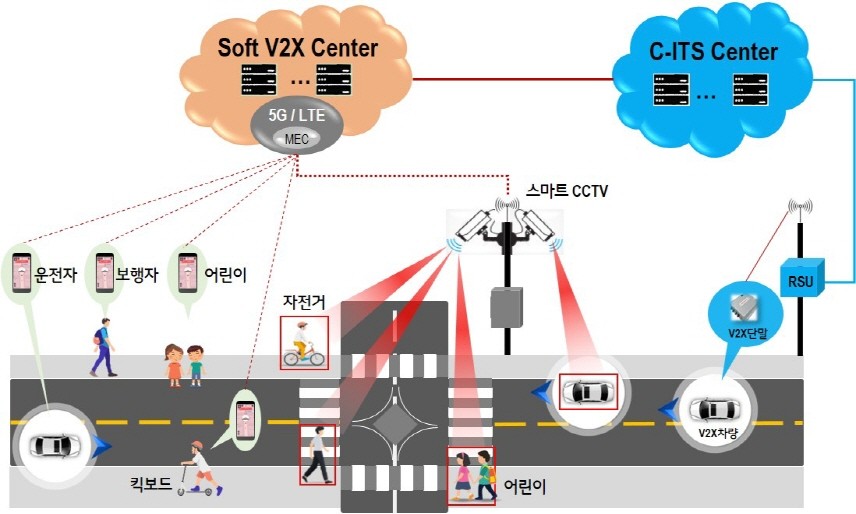

韓國重視通學交通環境,運用科技不只在超速取締,讓韓國導航業者甚至發明「避開學區」路徑,更運用在保護路口穿越行人的安全,像是首爾有數百處路口設置的「智慧行人穿越道」,透過AI辨識行人何時即將過馬路,在行經該路口前的顯示系統會顯示「有人闖紅燈」提醒駕駛人留意,AI也可偵測過馬路是否為行動緩慢或不便的長者、小朋友,自動延長過路燈的綠燈秒數。

為了避免像三峽這種暴衝車輛的行徑造成嚴重危害,包括首爾、仁川市今年也在幾個學區路口試辦智慧警報系統,這是跟LG等電子科技業者合作,由於在韓國要求學區廣設道路監視系統,透過監視系統影像傳輸畫面及測速照相儀器等資訊上傳雲端,由AI解讀此車輛是否車速過快或偏移車道等危險行徑,提前告知行人、車輛發生碰撞的風險,行人只需在智慧型手機安裝程式,就會收到警報提醒。

許雅荏說,這就像地震預警系統,台灣絕對也有能力運用科技,就看政府是否願意投入更多在交通安全改善的作為。

韓國研發透過雲端彙整監視系統,透過AI解讀研判危險行徑,發出手機警報提醒用路人注意。照片取自首爾市政府網站

此外,有系統的盤點管理也很重要,像去年韓國還是有學童遭撞身亡事故,韓國政府要求全國1萬6490個學區再進行全面調查,建立保護區綜合管理體制,編列預算對於缺乏安全裝置的情況,找出未安裝的原因並制定改進計畫,且由警察廳建立學區交通安全綜合管理系統,對每年各兒童保護區的報告情況及安全設施的設置做滾動式管理檢討。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱說,台灣應該藉由通學交通環境工程施作的機會,不只是延伸人行道等保護措施到周邊社區道路,更應利用此機會,讓家長知道,正確的駕駛停車行為,「交通觀念溝通的工程,才是台灣下一階段推動人本交通的重要環節。」

三峽車禍追悼現場。資料照,李政龍攝

羅孝賢也認為要推動學生交通安全環境,「最需要改造的是人心」,人心沒有改造就很難推動,日本推動成功在於「文化」,一種不要麻煩別人、影響別人的觀念,對公共空間維護是很清楚,但在台灣,地方政府想要推動,碰到住戶、商家仍停留在「我家門前就是我的」,停車的既得利益,連政府要劃標線型人行道也不准。

三峽重大事故讓很多人重視學童交通安全,專家學者都希望有更多人願意發聲,讓政府朝正確方向做對的事,真正改造通學環境,讓所有學童都有安全無虞的通學環境。

最新more>

- 江祖平被匿名訊息騷擾急求救 再揭龔益霆受害者+1噁問「要不要打砲」

- 羅智強選主席還在等朱聘指定中常委 黨務人士:不會刻意阻擋、917常會是期限

- 前董座孫婿PO文「做人體實驗」 東懋怒告敗訴!法院認屬公共評論

- 加拿大澳洲軍艦進入台灣海峽 彰顯維護印太和平

- 有片/4陸客被提醒低消竟嗆「忘祖忘本」 垃圾丟門口就走!金門店家氣炸po網

- 林沐希詐騙哭訴「爸死了、媽跑了」 12名網紅海削千餘萬!名單曝光

- 柯文哲須籌7000萬交保 小草激動喊要捐款「民眾黨給我帳號!」

- 「聞得到狼群吐出的氣息」攝影師跟拍北極狼反遭包圍 作品入圍攝影獎

- 江祖平痛揭下藥侵犯!龔益霆硬上喊「我X妳不爽嗎」急打給龔母求救

- 「媽你看我」3小豹抓到獵物喜獻寶、毒蛇與猛獸對峙 攝影獎入圍

熱門more>

- 遭爆料「下藥性侵」拍裸照 三立高層兒全說了!認了交往江祖平「8/31才分手」

- 「試車」淫男曝光「1人蹂躪20女」 她遭逼賣淫做一半猝死

- 北投3死命案 他推開門驚見父母、外婆全死了

- 外商人心惶惶!現代汽車員工持B1簽證赴美出差也被捕

- 9歲女童在補習班被藤條「打到腦震盪」 隱忍不敢說「怕下次被打更用力」

- 熱翻!蛇蛇涼躺全聯冰櫃「去皮雞肉」上 婆媽嚇傻 網曝光「毒性」全聯回應了

- 射後快逃!母豹交配後痛到暴怒 公豹逃命瞬間獲攝影獎

- 隨心所欲投出變化球 旅美鄧愷威獲巨人投手教練高評價

- 「雨刷」又栽了!蔡政宜再捲嘉義光電弊案 「出國避風頭」機場遭攔下拘提

- 佐佐木朗希小聯盟表現掙扎!韓媒狠批「有風險的選手不該上場」