快訊

- 川普證實展開「重大戰鬥行動」 矢言殲滅伊朗海軍、摧毀飛彈產業

- 快訊/美以對伊朗開戰 伊朗官員:哈米尼不在德黑蘭、總統平安

- 德黑蘭平民竄逃!美國、以色列「聯合攻擊伊朗」 機場淪陷、電話網路斷訊

- 「不會只是小空襲」 美官員證實海空兩路空襲德黑蘭

- 二二八中樞紀念儀式插曲 背景音樂挨轟「太歡樂」!主辦單位向家屬致歉

- 以色列率先打擊伊朗後 全國進入緊急狀態、空襲警報大作

- 以色列開打伊朗 美駐卡達使館要求公民立刻就地避難

- 陳其邁出席二二八79周年紀念儀式 重砲轟《世紀血案》劇組:惡意混淆真相

- 桃園消防車救災途中遭撞 7人受傷!瞬間影片「車翻覆炸裂」

- 哥哥目睹5歲弟墜嘉南大圳溺斃!媽媽哭整夜:好希望只是個玩笑

- 重塑AI賽局!輝達傳將打造新產品 讓AI推論運算更快、更強

- 慈林基金會婉拒李千娜捐片酬 盼她「激勵更多年輕人」

- 國民黨將徵召吳宗憲參選宜蘭縣長 陳琬惠:三階段穩定推動藍白合

- 川普:美國正與古巴談判 可能「友好接管」

- 林宅血案46週年 蕭美琴出席追思禮拜:有真相就有和平

- 代表政府為二二八事件道歉 賴清德提林宅血案:國家機器介入、掩蓋證據

- 長澤雅美婚後首度現身!合體大咖韓星比讚 破除引退傳聞

- 中東局勢升溫 ! 伊朗、以黎邊境旅遊警示亮紅燈 外交部籲盡速離境

- 憂影響「川習會」 紐時:川普政府延宕130億美元對台軍售案

- 日本漫畫家「性侵16歲女學生」出庭大笑無悔意!變態行徑曝光 被捕改名繼續連載

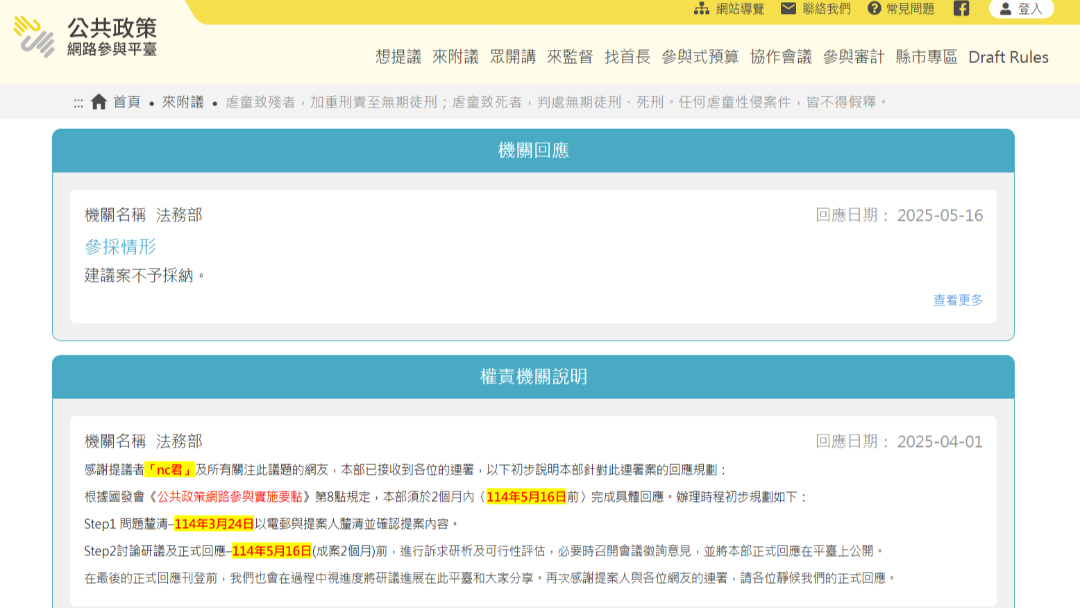

13萬人附議「虐童最重判死」 法務部不採納:恐違比例原則

2025-05-17 15:40 / 作者 陳怡穎

公共政策參與平台超過13萬人附議「虐童致死、致殘者判處死刑或無期徒刑」,法務部不予採納。翻攝自公共政策網路參與平台

針對近期備受社會矚目的「剴剴案」,有民眾透過公共政策網路參與平台提出修法建議,主張加重虐童致死者刑度,並提高不可假釋與死刑等處罰標準,獲得超過13萬人附議,並於3月16日成案,主責機關法務部依規定應於兩個月內回應。法務部昨(5/16)回應,明確表示「不予採納」,理由是相關內容違反刑法規定、比例原則及罪責相當原則。這項提議再提出兩大主張,第一,建議修改刑法第271條,增訂「虐童致死」條文,對加害對象為12歲以下兒童者,應處30年以上有期徒刑(不得假釋)或無期徒刑(不得假釋),若有意圖湮滅證據者,則應處以死刑;第二,要求調整刑法第286條,對於凌虐未滿16歲兒少者,處10年以上有期徒刑(不得假釋),併科最高300萬元罰金;若為營利目的,則提高至20年以上徒刑,並併科最高1000萬元罰金。

法務部回應指出,提案中所列30年以上有期徒刑,已超出《刑法》第33條規定的法定刑範圍,因此不符現行法制。根據該條規定,有期徒刑最高為20年,特殊條件下可至25年,不得任意提高至30年。

此外,關於提議增列「不得假釋」與「唯一死刑」的處罰方式,法務部強調,現行刑法已廢除「唯一死刑」制度,改採由法院依據案件情節裁量處罰,並保留受刑人改過自新之空間。若直接規定不得假釋或僅能判處死刑,將剝奪法院量刑權,亦有違憲疑慮。

法務部指出,提案中,建議處罰「意圖滅證」且處唯一死刑,是否符合罪責相當原則及比例原則,仍須斟酌。又刑法第165條已對湮滅證據行為訂有刑責,並非不予處罰。是否尚有增訂需求,亦須斟酌。

在提案針對《刑法》第286條加重處罰部分,法務部認為已與現行法衝突。目前針對虐待兒童致死行為,刑法可依結果犯構成無期徒刑以上處罰,另依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條規定,若行為人為成年人且故意對兒少犯罪,原刑可再加重至1/2,已有嚴格規範,因此不建議另於第271條殺人罪重複規範。

對於提案中指出,即便凌虐行為未造成身體傷害,也應處10年或20年以上刑責,法務部認為於法不符。依照現行法律,「凌虐」的行為類型已廣泛涵蓋強暴、脅迫與其他非人道對待,僅就未造成實質傷害的行為科以極重刑罰,恐與憲法比例原則與罪責相當原則不符。

同時,提案欲將《刑法》第286條的保護對象年齡限制從「未滿18歲」縮減為「未滿16歲」,對於未滿16歲的人,施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全發育者,處10年以上有期徒刑(不得假釋) 得併科300萬元以下罰金。法務部同樣認為這已違反刑法第33條規定,於法不符。

法務部強調,目前對於重大暴力犯罪者的假釋,均從嚴標準審查,會評估受刑人是否具備悔改意願、教化完成程度及其出監後對社會可能構成的危害,如悛悔程度不足,未能完成教化而不適於復歸社會,自得不許假釋。

對於未來是否應針對特定罪名另訂「不得假釋」條款,法務部表示將廣納社會意見,審慎研議修法方向,以保障兒少權益並維護社會安全,以捍衛被害人權益,並維護社會安全。

更多太報報導

- 誇張!粗心媽獨留女嬰「車內高溫悶半小時」已脫水 社會處將開罰

- 曾和Selina拍戲遭火吻「39%燒燙傷」!俞灝明宣布結婚:過去傷痛都值得

- 《太報》實測!世壯運手錶狂出包 螢幕滑不動、碼表功能「5分鐘快10秒」

- TANK在中國移植心、肝惹議 神隱1個月露面首發聲:活著善良點

- 踢爆世壯運禮包手錶「內含中國製晶片」!許淑華轟蔣萬安:幫中國洗產地?

- 男欠債500萬「被賣到柬埔寨」!他登機前急向免稅店求援獲救

- 史上最清晰紀錄!緬甸8.2強震「地表瞬間位移」震撼畫面曝光

- 「殺豬盤」狂騙美國人!台36歲詐團女首腦落網 手上戴「3900萬RM粉鑽錶」

- 6個月大雙胞胎「被老鼠啃咬」渾身是血!24歲雙親遭逮

- 「一世代」連恩墜樓亡 9.8億遺產留給8歲兒!由前女友管理

最新more>

- 美、以轟炸伊朗…比特幣瞬跌破6.5萬美元!專家示警周一台股剉咧等

- 川普證實展開「重大戰鬥行動」 矢言殲滅伊朗海軍、摧毀飛彈產業

- 快訊/美以對伊朗開戰 伊朗官員:哈米尼不在德黑蘭、總統平安

- 倍數成長!「自由花蕊」看展人次破10萬大關 李遠:想哭就哭吧

- 羅智強點名新潮流2議員收劉世芳外甥政治獻金 戴瑋姍揭時序

- 主視覺置入藍白合? 尹乃菁:藍白拳頭碰拳代表相互幫助、友好、團結

- 德黑蘭平民竄逃!美國、以色列「聯合攻擊伊朗」 機場淪陷、電話網路斷訊

- 「不會只是小空襲」 美官員證實海空兩路空襲德黑蘭

- 二二八中樞紀念儀式插曲 背景音樂挨轟「太歡樂」!主辦單位向家屬致歉

- 以色列率先打擊伊朗後 全國進入緊急狀態、空襲警報大作

熱門more>

- 有片/軍機載送新鈔途中墜毀釀45人死傷 民眾瘋搶散落鈔票

- 太詭異!澳洲華人外送員串連罷工 竟遭中國警察威脅「回國將被捕」

- WBC》日媒辛辣提問「是否抓放」?曾豪駒直球對決這樣說

- 韓影《王命之徒》哭爆6百萬人!朴志訓飾「失敗之王」 李在明夫妻也朝聖

- 6歲看YT、9歲玩IG到成年仍戒不掉 她控告社群巨頭讓孩童上癮成指標大案

- WBC》古林首局飆156公里火球賞隊友3K 新庄監督狂讚:可壓制世界級打者

- 巴基斯坦轟炸阿富汗多座大城 宣布與塔利班政權「公開交戰」

- 米蘭冬奧被捕捉經典畫面 谷愛凌口含物中媒解答了

- 【一文看懂】高市早苗、李老師、王丹都是打擊目標 OpenAI曝光中國「網路特戰」驚人細節

- WBC》費仔說從小看他投球 陳偉殷苦笑:我沒那麼老吧?