快訊

- 重製遊戲大師成絕響! Sony宣布3月關閉Bluepoint工作室 70名員工恐遭裁

- 美最高法院判川普關稅違法 共和黨憂恐衝擊期中選舉

- 南僑會長陳飛龍日前辭世 享耆壽90歲

- 扯!愛車烏來拋錨拖吊新店「不到10公里」 被開價10萬元

- 美最高院川普關稅判決震撼全球 日官員:美日合作不受影響

- 父母贊助子女購屋 房貸誰背贈與稅差很大

- 中客遊貝加爾湖「墜入冰縫」7死1逃生 目擊者驚:2分鐘就消失

- 【更新】川普關稅被判違憲 國民黨籲政府重啟談判

- 台北大安區開工團拜遭槍響 醫美診所負責人中彈

- 紅包理財0歲就開始! 理財專家建議:定期定額投資效果大 存對主動式台股基金勝大盤

- 外出記得戴上口罩!中南部、離島霾害嚴重

- 奧客現形!台旅人2星負評戰日本旅館 業者拋4大核彈級惡行反擊:螃蟹解凍汁液滿地

- 趙少康:台美貿易協定立即廢棄,立法院誰敢通過就告誰

- 快訊/日本福島縣台灣人自駕「一家5口車禍」 3人重傷送醫

- 美專家:關稅案裁決對台不是大問題 貿易協定將維持

- 鐵飯碗不再香?公務員離職率暴增4成 「年輕、高學歷居多」成隱憂

- 美最高法院打臉川普關稅 行政院認對台「影響有限」:持續爭取最大利益

- 川普全面新徵10%進口關稅 豁免清單有這些…

- 鯉魚潭翻船疑「惡意造浪」奪童命!她揭5年前投訴:當局完全沒作為

- 傳頌國軍「異域」反共歷史 軍聞社深入泰北探訪「孤軍心中的家」

【法律百科6-4】《規範綜覽篇》成長路上,如何面對制度內外的性別不友善?

2025-11-03 07:00 / 作者 法律百科/湯敦有

《規範綜覽篇》成長路上,如何面對制度內外的性別不友善?法律百科提供

在系列專題的《性平教育篇》、《兒少影像篇》中,分別回顧了性別平等教育、兒少性剝削產業化的問題,可知性別暴力的影響不容忽視。而於2017年掀起對電影製作人哈維·溫斯坦(Harvey Weinstein)性侵指控後,#MeToo運動在世界各地產生巨大的影響。在臺灣,包含政治圈、演藝圈、教育圈等領域,均有被害人選擇揭露程度不等的性別暴力,讓相關議題受到社會重視與討論,而相關案例中有許多的問題,牽涉到性騷擾,甚至更嚴重的性侵害犯罪。本文將依據對性自主、身體自主權的侵害程度,分別從性騷擾(含跟蹤騷擾)、性侵害犯罪等二個面向,為讀者進行法規方面的導覽,並討論其中若干仍具爭議的法律問題。接著將視角轉到法律系統本身對於性別意識、性別議題的調整,包含對於法律實務工作者的遴選、訓練等等,提供法律條文本身以外的不同思考方向。

法律上針對性自主侵犯程度相對較輕,尚未達到刑法上的性侵害犯罪,但仍可能侵害他人身體自主權、性自主權、名譽權,以及與性或性別相關的權益,以性騷擾相關法制來規範。而性騷擾行為又會依據事發場合,在校園與工作場所另有相關程序規定。但因為性騷擾相關法規無法涵蓋如反覆跟蹤等行為,加上因為相關案例引起討論,而新增了跟蹤騷擾防制法的規定。

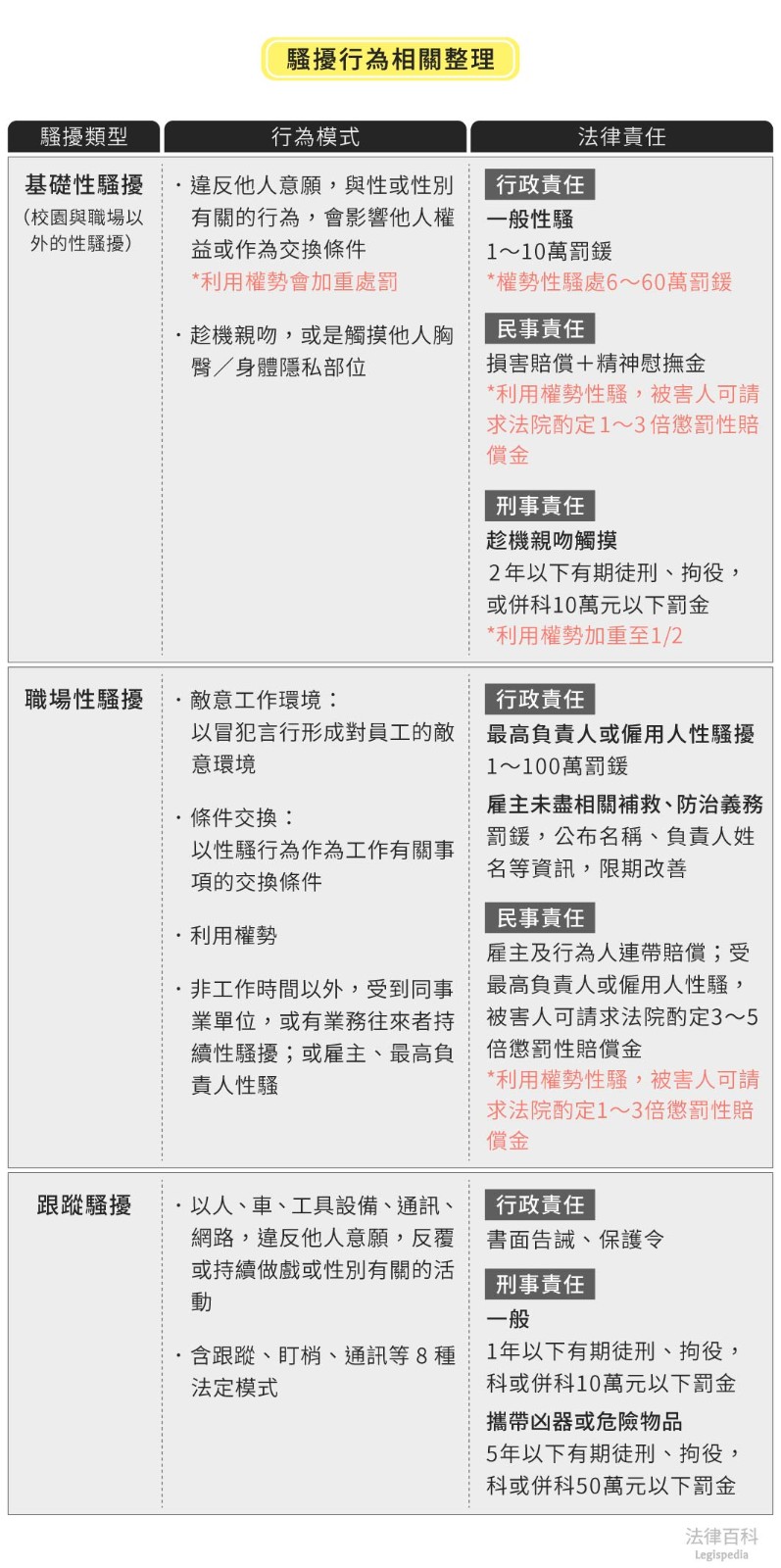

系列專題以一個人成長的時序發展為軸,在介紹了關於性平教育與兒少性剝削的問題後,本段落將目光移往人成長過程乃至於成年之後,仍可能遭遇到的問題,簡介性騷擾防治法、性別平等工作法、跟蹤騷擾防制法等規定的大致圖像,包含法律定義、法律責任,以及相關程序等(綜合比較可見表1)。

表1:性騷擾、職場性騷擾、跟蹤騷擾綜合比較。法律百科提供

性騷擾的法律定義,是指還沒有達到性侵害犯罪的程度,以違反他人意願,且與性或性別有關的言語或行為。行為人透過上述言行,影響到他人的人格尊嚴、造成敵意環境,或影響生活的各個面向;或者要求他人順從這些言行,當作如工作、學習機會的交換條件,就是法律上所謂的性騷擾。

而如果利用自己基於教育、訓練、醫療、公務或業務等各種關係,而有監督、照護或指導他人的權勢關係或機會,卻利用這樣的關係或機會性騷他人,就是所謂的「權勢性騷擾」,將會被課予更重的法律責任。

(1)該向誰提出申訴?

如果不幸遭遇性騷擾,被害人可以透過書面或言詞提出申訴,在申訴時,可以向性騷擾行為人所屬的單位(政府機關、部隊、學校)提出;如果性騷擾行為人是該單位的最高首長或負責人,則可以向該單位所在地的地方政府主管機關提出。如果不屬於以上二種情況,則統一向性騷擾發生地的警察機關提出。

(2)申訴時間要注意!

主張法律上的權益往往有時間限制,被害人若要針對性騷擾提出申訴,也不例外。被害人知悉事件發生後,一般性騷擾事件應在2年內提出,較嚴重的權勢性騷擾則應在3年內提出。

若經過調查成立,行為人將會依性騷擾的嚴重程度被處行政罰鍰,利用權勢性騷擾為新臺幣(以下同)6萬至60萬元;利用權勢以外的性騷擾為1萬至10萬元。

過往曾有如「襲胸10秒卻獲判無罪」的爭議,是出於對刑法猥褻罪解釋的困難,而後性騷擾防治法增訂了俗稱「乘機觸摸罪」的刑事處罰規定,若行為人乘被害人來不及反應、抗拒,而親吻、擁抱,觸摸胸臀或其他身體隱私部位,將面臨2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金。若利用權勢乘機觸摸,加重其刑至1/2。

基於職場環境可能存在權力不對等,以及被害人可能基於生計而被迫隱忍等諸多因素,性別平等工作法課予雇主性騷擾的防治責任,以及若不幸發生職場性騷擾,後續如何申訴、調查等規定。

雖然顧名思義是發生在職場環境中的性騷擾,但基於職場性騷擾的處理程序不同,仍要從行為模式與行為情狀來判斷是否適用性別平等工作法的規定。

(1)職場性騷擾的行為模式

第一種是「敵意性工作環境」,受僱者(包含正職、派遣、技術生及實習生)在執行職務的時候,遭到含雇主、主管、其他員工,甚至客戶等任何人,使用性要求、具有性意味或性別歧視的言行,形成對被害人具敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境。

第二種則是「利益交換」的行為,行為人以帶有性別意味或性別歧視的言行,明示或暗示員工或求職者必須配合,作為勞務契約或工作條件等與勞動契約或勞動條件有關的交換條件,例如老闆對員工表示接受包養可以加薪,就屬於利益交換型的例子。

在判斷是否為職場性騷擾時,可再綜合客觀情況來判斷,例如有沒有不當的凝視、觸摸、擁抱、親吻或嗅聞;提出有性意味或性別歧視的圖文影音或物品;反覆持續違反他人意願跟隨或追求等等。

(2)職場性騷擾的情狀

基於職場上權力不對等的情況,職場性騷擾同樣有權勢性騷擾的規範,如果性騷擾行為人跟被害人之間,因僱用、求職,或者是工作職務安排上受到指揮監督的關係,而行為人利用這樣的機會或權勢性騷擾,就屬於權勢性騷擾。

過去因為在敵意性工作環境類型的性騷擾中,有「執行職務時」的要件,導致受僱者若在下班後遭雇主或同事性騷擾,只能適用性騷擾防治法,而曾有相當的爭議。在2024年3月性平三法修正上路後,當受僱者在下班、放假等非工作時間,受到同事業單位的同事或者不同事業單位的往來對象持續性騷擾;或受到雇主或事業單位最高負責人性騷擾,也可以適用性別平等工作法的規定。

(1)被職場性騷擾,該怎麼申訴?

如果遭遇職場性騷擾,可以向雇主以口頭、電子郵件、書面的方式提出申訴。必須記載申訴人的姓名、職稱等資訊,以及事實經過與相關證據,並由申訴人簽章,而雇主在收到員工申訴後,應該立刻組成申訴處理單位,依法開始處理申訴內容。

(2) 組成申訴處理單位,該注意哪些事?

雇主組成申訴處理單位,需要遵守相關規範,而被害人也可以檢視雇主組成的申訴單位是否合法。依據受僱者的人數,對於成員會有需不需要有「具備性別意識的專業人士」,以及對於女性委員比例等不同要求。

員工人數100人以上的事業單位,申訴處理單位的成員必須包含具備性別意識的「外部專業人士」,可至勞動部的工作場所性騷擾調查專業人才庫尋找適合的人選。且女性成員的比例不能低於全體人數的1/2。

員工人數30人以上、未達100人的話,申訴處理單位的成員仍須有具備性別意識的專業人員,但可從外部或內部尋找。女性成員比例同樣需1/2。

如果是員工人數未達30人的事業單位,可以僅由雇主與員工共同組成申訴處理單位。雖然沒有規定女性成員的比例,但還是要避免性別組成太過懸殊。

(3)申訴處理單位的調查與時程

員工遇到性騷擾時不敢申訴,無非是害怕資訊洩漏,導致受到刁難或性騷行為人的攻擊,為了保護申訴員工的隱私,調查處理不公開進行。而且所有參與調查的人員對於調查過程與當事人資料都有保密義務。另外,為了調查事實與當事人的主張和身心感受,申訴處理單位可以通知當事人及關係人到場說明,或必要時邀請有相關學識經驗者協助。

而經過申訴處理單位調查後,需要作成調查結果決議給雇主,該決議的內容須包括認定性騷擾是否成立、建議對行為人該有哪些懲處(例如警告、記過、解僱等)。且該決議必須在申訴提出後2個月內作成,並把決議以書面方式通知申訴人及被申訴人,必要時可以延長1個月,如果被害人不滿意申訴的調查或處分結果,可以向地方主管機關(即各縣市政府勞工局)申訴。

跟蹤騷擾防制法(以下簡稱跟騷法)歷經數年的研究與討論,經重大事件而新增、上路,並於上路時引起若干的討論。跟騷法規定了什麼?又留下哪些待解難題呢?

跟蹤騷擾行為,從法條文字來說相當繁複,但可以大致歸納為幾個要件:①以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法進行;②針對特定人,違反他的意願;③反覆或持續性;④與性或性別有關的8種法定行為模式:監視觀察、盯梢尾隨、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資;⑤讓被害人心生畏怖,日常生活或社會活動受到影響。

根據警政署的統計,自跟騷法上路3年後受理案件逾9千件,且其中不乏知名公眾人物受害。而8種法定行為模式裡,以通訊騷擾方式的比例最高,占全部案件的6成以上,顯示科技進步、通訊軟體發達的今日,不乏有人濫用科技的便利進行跟騷。

跟騷法採取行政、刑事雙軌的保護機制,被害人可以尋求警察機關協助,利用相關機制主張權利。

(1)行政措施:書面告誡、保護令

若遇到跟蹤騷擾行為,可以先到警局報案、做筆錄。警察機關受理後會開始調查、製作書面紀錄,並告知被害人相關權利及服務措施。如果警察機關調查後認為有跟騷犯罪嫌疑,應依照職權或被害人請求,核發書面告誡給跟騷行為人。若行為人被告誡後2年內再有跟騷被害人的舉動,被害人就可以向法院聲請保護令;而檢警若覺得有必要,也可依職權向法院聲請保護令。

(2)刑事責任

如果行為人涉嫌跟騷,經被害人向檢警提出刑事告訴,行為人可能觸犯跟蹤騷擾罪,面臨1年以下有期徒刑、拘役,或科或併科10萬元以下罰金的處罰。如果行為人有攜帶凶器或危險物品進行跟騷,刑責提高至5年以下有期徒刑、拘役,或科或併科50萬元以下罰金。

(1)跟騷法上路後,就可以防止憾事了嗎?

自跟騷法上路以來,對於跟騷者的處罰是否夠重、告誡與保護令的效果如何,可能是民眾關心或感到不足的地方。例如在上路後1年,仍有被害人對警察是否核發書面告誡的標準感到不明,且如果行為人仍然不聽警告,保護令的核發又需要時間,是否可能激怒跟騷行為人、引發更危險的後果,使被害人仍可能生活在恐懼當中。

書面告誡到底有沒有效果呢?根據研究統計,比對警察開出書面告誡的次數與跟騷事件聲請保護令的次數後可發現,多數被害人,在警察開立書面告誡給跟騷行為人後,並沒有繼續聲請保護令,這表示或許跟騷行為人已經認知到自己的跟騷行為觸法,所以沒有繼續跟騷。然而從國外的相關研究的經驗來看,跟騷者可能在有外力介入後,短暫停止跟騷行為,但可能隔一段時間後又故態復萌的狀況。而跟騷法上路至今3年多,所累積的經驗與統計數據可能仍有待觀察,才能更公允的判斷它的具體成效。

(2)追求與跟蹤騷擾之間的界限?

想追求他人的時候,到底應該怎麼辦呢?例如透過送早餐、站崗等方式,可能會獲得「癡情」、「專一」的評價,或許在過去的社會氛圍或某些群體中,會對此持肯定的態度。也不乏如影視作品、流行音樂以苦苦追求的過程為題,表達愛情的浪漫。而這些行為從跟騷法的視角來說,都有觸法的疑慮,其中更有歌詞因為表達為了製造巧遇而刻意搬到對方住居所、學校附近,以及在學校盯梢等情節,而成為跟騷法教材的例子。跟騷法一方面受到若干「這樣以後怎麼追男生/女生?」的批評,另一方面或許也能讓我們反思情感教育該如何落實。

不過,從法律的角度而言,跟騷法所劃定的處罰範圍是否過廣,仍然是需要注意的問題。由於跟騷法中「性與性別」的要件,以及多達8種的行為態樣,也像是送東西、傳訊息等社會通念下認為是追求他人所需要採取的方式,只要一不注意就可能有觸犯跟騷法的疑慮,不論是人們該如何注意行為的界線,或是法院該如何個案判斷,其實都並非易事。

國立政治大學法律學系教授黃士軒坦言,對於現行跟騷法上路之後的狀況有些疑慮:「現象上呈現出兩個我覺得比較大的特色,第一個就是說它的處罰範圍不是很穩定,第二個則是會有被濫用的風險。」

就第一個問題來說,例如面對同樣類型的行為,不同法官的心證卻可能很難一致。同樣是為了挽回前女友的兩個案例,地方法院層級的判決結果卻不相同:連續3天將桂圓紅棗茶放到前女友交通工具或工作地點的行為,被判決有罪;但將兩人合照做成油畫並放在前女友住處管理室,讓往來的人都看得到,卻在一審獲判無罪(而後上訴二審改判有罪),可能造成處罰範圍不穩定的狀況。

就第二個問題來說,曾有追求者因為追求水果攤女兒,但對方反應冷淡,而在公有零售市場的google地標評價中留下大量謾罵、侮辱性言語,以及關於水果攤黑心、不誠實等涉及誹謗的言論,而被判決犯跟騷罪、誹謗罪。這樣的行為客觀上並沒有指涉與性或性別有關的內容,而是涉及到水果攤的商譽與攤商個人的名譽,卻被認定有跟騷法的問題,是否脫離了跟騷法原先的立法目的?

跟騷法的法律要件,留下了相當大的解釋空間,也讓處罰範圍變得不穩定,而這對於法律的安定性並非好事,後續實務判決如何發展,有沒有辦法形成穩定的見解讓人可以依循,仍待觀察。

而對於個人的身體自主、性自主權更為嚴重的性侵害行為,性侵害犯罪防治法訂有相關的預防通報與被害人保護規定。而在處罰規定方面,則以刑法妨害性自主罪章與衍生的相關犯罪為主。以下將向讀者介紹性侵害犯罪的規範內容。

性交的定義在刑法條文中有明確的規定,指沒有正當理由,而用性器進入他人的性器、肛門或口腔,或使它們接合;或是以性器以外的其他身體部位或物品,進入他人的性器、肛門,或使它們接合。而這樣的文義可以涵蓋性器接合、口交、指交、肛交,以及使用情趣用品的器交等情形。

猥褻行為則較有個案中價值判斷的空間,指從一般人的觀感來說,可以讓人感到興奮或滿足性慾的各種行為,且可能引起被害人的厭惡或羞恥感。而不一定要有行為人與被害人間的身體接觸,較典型的例子,如觸摸他人胸部、以性器磨蹭他人身體、要求他人全裸給自己觀看等等。

妨害性自主罪章中,依據性交與猥褻這兩種基礎行為模式,配合不同的狀況(如犯罪行為人手段、被害人年齡)加以規範,例如違反被害人意願的強制行為,而有強制性交罪、強制猥褻罪等罪名。以下僅就規範的特點作介紹,而不重覆性交、猥褻行為的說明。

性侵害犯罪中的「強制」類型,指的是以物理上的暴力、言語脅迫或恐嚇,或是以催眠術或其他違反被害人意願的方式,對他人做出性交或猥褻行為。而重點在於這些手段將形成對被害人身心的強制,以及違反了被害人的意願。

如果是採取對被害人更危險的手段(如2人以上一起犯罪、施用藥劑、侵入住宅、攜帶兇器),或者對被害人攝錄影或散播相關影音,則會加重處罰。

「乘機」是指行為人利用被害人處於精神或身體上有障礙,或者有心智缺陷等情況,而無法抗拒或沒有意識的情況,而做出性交、猥褻行為,就會涉及乘機性交或猥褻罪。例如趁他人爛醉如泥、服用藥物意識不清,或者有精神疾病而無法表達性同意等情況。

如果行為人與被害人間,有因為親屬關係、教育訓練關係,或者醫療、公務或業務等可能各種可能形成監督、扶助、照護的關係,而利用此種權勢對被害人伸出魔爪,讓被害人陷入隱忍、屈從,不敢反抗的困境,就可能構成利用權勢性交或猥褻罪。

法律規範的預設,是考量到對於未成年人身心發展、性自主權未臻成熟,而設有對於未成年人性交、猥褻的處罰規定。對於未滿14歲,以及滿14歲但未滿16歲等2個年齡區段的人,從事性交或猥褻行為,會有刑事處罰,但對於雙方都未成年的情況,設有俗稱「兩小無猜條款」的減免規定。

在過去,大清律例對於「強姦」罪刑的判斷,必須要有婦女不能掙脫的證據來佐證,包含「有人知聞」、「損傷膚體」、「毀裂衣服」等等,使得許多被害人(多為婦女)甚至需要以死明志,顯示出不平等的結構下被害人的困境。以現代的眼光來看我們可能覺得不可思議,然而法律規定仍經過了相當的時間來對抗過往的遺緒,直到1999年刑法修正以前,條文仍留存有「至使不能抗拒而姦淫之」的字樣,使得法院過去在審理個案時,仍需要調查、釐清行為人的手段強度,以及被害人究竟有沒有反抗等問題。

而如今的強制性交、猥褻罪,仍採取「違反意願」的規範模式,使得在刑事程序中,法官需要釐清被告到底有沒有違反被害人的意願而從事性交或猥褻行為。但對於這樣的立法模式,有學者與倡議者主張應將焦點放在被害人的性同意權,而應該參考如加拿大等國的立法,訂定「未得同意性交罪」,也就是轉向應獲得他人的積極同意,才能與他人從事性行為,否則將會是對於性自主的侵害,而未得到積極同意而從事的性行為,都應該是犯罪行為。而這樣的概念也在晚近的實務見解中受到採納,未來是否有修法可能,以及即使如何法律要件因此調整,仍需要克服調查證據的難題,這些都值得繼續觀察。

儘管相關法規就性騷擾、跟騷及性侵害犯罪等性別不友善的言行,漸漸架構起懲罰及申訴管道等;然而,要追究這些不法言行不能徒有制度,仍需由制度中的「人」來處理,尤其性騷擾、性犯罪案件的特殊性,承辦人員更需具有性別意識。

現行實務已注意到性犯罪案件的特殊性,尤其性侵害案件,警察受理後,應指派專責小組的警員處理,這些都是受過有關性侵害防治專業訓練或講習的警察。專責小組的成員除了要受過專業訓練,組成成員必須包括女性、資深、已婚的警察,且如果被害人是女性時,原則上應由同性別的女警處理,如果有需要,還可以通知婦幼隊的員警到場協助。

案件從警局到地檢署,會由婦幼專股的檢察官接續偵查。婦幼專股的檢察官同樣必須受過專業訓練,每年至少6小時的性侵害犯罪防治課程,還要求這些檢察官必須具有成熟穩重、平實溫和的個性。

偵查人員的挑選和專業的培訓雖已建構起一定的制度,數年間亦有進步,但仍有些未盡之處。

首先,關於專責小組警員和婦幼專組檢察官的挑選,王妙華律師受訪時指出,過往地檢署的婦幼組檢察官有資格限制。包含須為女性,如果是男性則必須已婚,顯然是以女性檢察官就一定具備性別意識,或已婚男性因為有家庭,就一定會具有性別意識的想法進行挑選。但是否具有婦幼專業,應該要以是否有受過相關的訓練為準,而不是以性別、婚姻作為挑選的標準。

婦幼組過去選才的「潛規則」,王妙華律師和臺北地方檢察署蕭永昌檢察官在受訪時,均認為現在已不再以生理性別或婚姻狀態作為挑選標準,是值得肯定的進步之處。但王妙華律師進一步提醒,第一時間受理性侵害犯罪的往往不是檢察官,而是第一線的警察,從上面的介紹不難發現,性犯罪處理小組的挑選標準中,仍然可以看到女性、已婚男性等字眼,顯示警察人員的挑選標準與訓練仍有調整、進步的空間。

其次,相關法規要求婦幼專組檢察官和專責小組警員必須受過專業訓練,實際訓練的內容是什麼呢?以檢察官每年至少6小時的訓練課程為例,蕭永昌檢察官與我們分享課程包含與性侵被害人溝通、偵辦技巧,還有針對兒童或心智欠缺者的訊問等。然而,雖然婦幼專組檢察官的受訓課程中有溝通、蒐證的技巧,實際如何操作仍可能因人而異,而被害人也不乏在訊問過程中二次創傷,例如陪伴性暴力倖存者的暖暖Sunshine協會創辦人湯淨與理事王亭云受訪時分享,雖然知道檢警可能會想釐清性侵當下是否違反當事人的意願,但與其問為什麼沒有反抗、逃跑,有些檢察官會改問當事人當時的反應是什麼,再依當事人的反應來判斷是否強制,避免當事人被指責的感覺。

況且訊問等偵辦技巧是很實務的操作,如果檢察官沒有自己處理過,只是去聽課,距離現實是很遙遠、很遙遠的,體制內的蕭永昌檢察官訪談時分享到,並贊同偵辦過程仍相當取決於檢察官個人的特質——就算受訓時上了兩堂、四堂課,上完課可能知道怎麼做不行,但辦案時可能又會依照自己的個人習慣,很難改變,這也是與被害人溝通時可能出現的問題。蕭檢察官提出的現狀難題,依舊難解。

在成長的路上,可能會遇到各式各樣的性別不友善,從基於性別的刻板印象、差別待遇,甚至到性騷擾、性侵害犯罪等對於性自主的侵害。面對性別暴力,除了社會大眾的性別意識需要持續培養之外,法律面不只是大家可能常聽到的處罰規定,而也需要提供保護與支持。法律制度即使規定完善,同樣需要人們一起配合,讓制度得以運作。例如雇主需要善盡防治與處理性騷擾的責任,而實務工作者需要秉持專業,協助被害人、釐清真相。

性別暴力也許不會有消失的一天,而認識法律規範,除了協助我們遵守規範、不傷害他人的身體自主或性自主外,還可以讓我們了解與觀察身邊所發生的事情,一旦發生憾事或有異狀時,適當伸出援手,就有機會幫助受到性別暴力的被害人伸張權益。即使遭遇到性別不友善,也能攜手度過難關。

本文由法律百科授權提供

最新more>

- 沒拿冠軍整體薪資整幅仍有8% 獅領隊:去年有季冠軍和挑戰賽是不簡單的事

- 重製遊戲大師成絕響! Sony宣布3月關閉Bluepoint工作室 70名員工恐遭裁

- 南韓拒參加美日軍演後… 中美軍機黃海爆對峙「韓防長竟向美國抗議」

- 6萬人瘋抓寶!奇美博物館上演首創「超級之夜」 造型皮卡丘、異色蒂安希都來了

- 統一獅主場規劃曝光!大巨蛋6場跟去年一樣 陳鏞基台東、亞太兩地退休

- 美最高法院判川普關稅違法 共和黨憂恐衝擊期中選舉

- WBC》又是保險問題!加拿大急徵布雷克加入 統一獅有給投球限制

- 南僑會長陳飛龍日前辭世 享耆壽90歲

- 扯!愛車烏來拋錨拖吊新店「不到10公里」 被開價10萬元

- 把王淨「套牢」?曹佑寧曬戒指圖引熱議 經紀人都說了

熱門more>

- 南韓青年變「極右怪物」?厭女、仇中、政治迷因玩上癮 真相是…

- 谷愛凌在美生長卻代表中國出賽 美副總統范斯說話了

- 谷愛凌為何棄美投中?美媒:中國提供數百萬美元資金

- 9歲童溺斃鯉魚潭!業者涉過失致死5萬元交保 檢追查有無快艇「惡意造浪」

- 日本雙人花滑「木原運送」超吸睛!木原龍一親揭原因:不希望璃來受傷

- 美法院打臉川普關稅!南韓更焦慮? 投資綁死、退款困難、恐接更高稅率…

- 「森林鬼魅」寶寶露臉 蹦跳高手從6樓高躍下也沒事

- 「今天,我為龍一滑冰!」七年羈絆逆轉勝 「璃龍組」為日本雙人花滑摘首金

- 同為華裔冬奧明星 為何谷愛凌被罵叛徒?劉美賢頂六四光環?

- 北港朝天宮國運籤「龍虎相交變數多」 廟方:影射各黨派不要鬥爭