快訊

- 川普還有關稅替代武器! 投信:投資轉進非美股票、小型股和周期性產業

- 見剴剴遺體竟沒察覺兒虐!兒盟社工顫抖喊惡保母「演得好真」 法官問到她語塞

- 川普關稅又成一團變數 投資人不慌不忙美股平盤開出

- 歐盟極度不滿美國關稅政策一片混亂 歐洲議會即將凍結與美貿易協議

- 獨家/死囚沈文賓溺殺2人棄屍 打官司要最高檢察署「撤回這事」下場曝

- 關稅判決「賜給我更強權力」!川普:其他合法關稅更具威懾力

- 台新新光金新春團拜 吳東亮期勉千軍萬馬之姿再創高峰

- 英國原王子安德魯深陷艾普斯坦犯罪醜聞 澳洲發聲支持剝奪他王位繼承權

- 高嘉瑜質疑李彥秀美國置產被辱「跳樑小丑」 雙方互控妨害名譽結果曝光

- 當詐團軍師被起訴1年半審不完!「通靈律師」鄭鴻威再遭限制出境出海8月

- 紐時:川普政府準備「兩階段」攻擊伊朗神權政府

- 詐欺犯判囚!忘了抓去關「逍遙5年」 中檢認疏失

- 創署元老接任廉政署長 鄭銘謙:強化反貪腐力量 打造堅韌台灣

- 韓國瑜邀賴清德國情報告「採統問統答」 李鴻鈞:要求一問一答真的太扯

- 00946最新配息0.058元!估年化配息率近7%

- 台股馬年開紅盤再創史高 外資大買這檔面板股逾12萬張!另加碼金控股、ETF

- 書包留頂樓!新北12歲女童「墜社區中庭」身亡 曾告訴爸爸這件事

- 「惡龍」張錫銘28次假釋全被打槍 矯正署:依法審慎處理

- 鄭麗文喊台灣無法贏得戰爭:兩岸須建立互信,否則只剩武器發言

- WSJ分析:川普關稅政策再度成為一張無法預測的鬼牌

【深度報導】博客來、MOMO入陣 電子書大戰2.0開打,為何對出版社、讀者卻有隱憂?

2025-02-10 08:00 / 作者 吳尚軒 / 記者

電子書平台、閱讀器競爭者陸續增加,台灣的電子書市將在2025年踏入下一階段。周永受攝

農曆新年後,2025年的台北國際書展上出現一名引人注目的競爭者。成立30年的網路書店博客來首度踏入世貿參戰,這也是他們自家電子書閱讀器首度亮相;博客來數位商機部經理闕奕婷受訪時說明,推出閱讀器除了因為博客來30週年,更是因為彩色閱讀器已經發展成熟。

往前望去,樂天KOBO、凌網HyRead、Pubu等電子書的攤位也擠得水泄不通,民眾爭相體驗各品牌最新的閱讀器,除了大小尺寸,彩色螢幕、防水功能也紛紛成為賣點。

博客來發表首部自家電子書閱讀器。周永受攝

這場競賽不只在展場進行。身為書店龍頭的誠品書店,在去年(2024)12月推出電子書城加入戰局,而近年在出版業引起風風雨雨的綜合電商MOMO,除了在2023接手台灣大哥大的電子書業務外,近期也開始推出自家閱讀器預購,在網路社群上引來不少好奇聲音。

走了超過10年,台灣的電子書發展即將邁入下一階段。

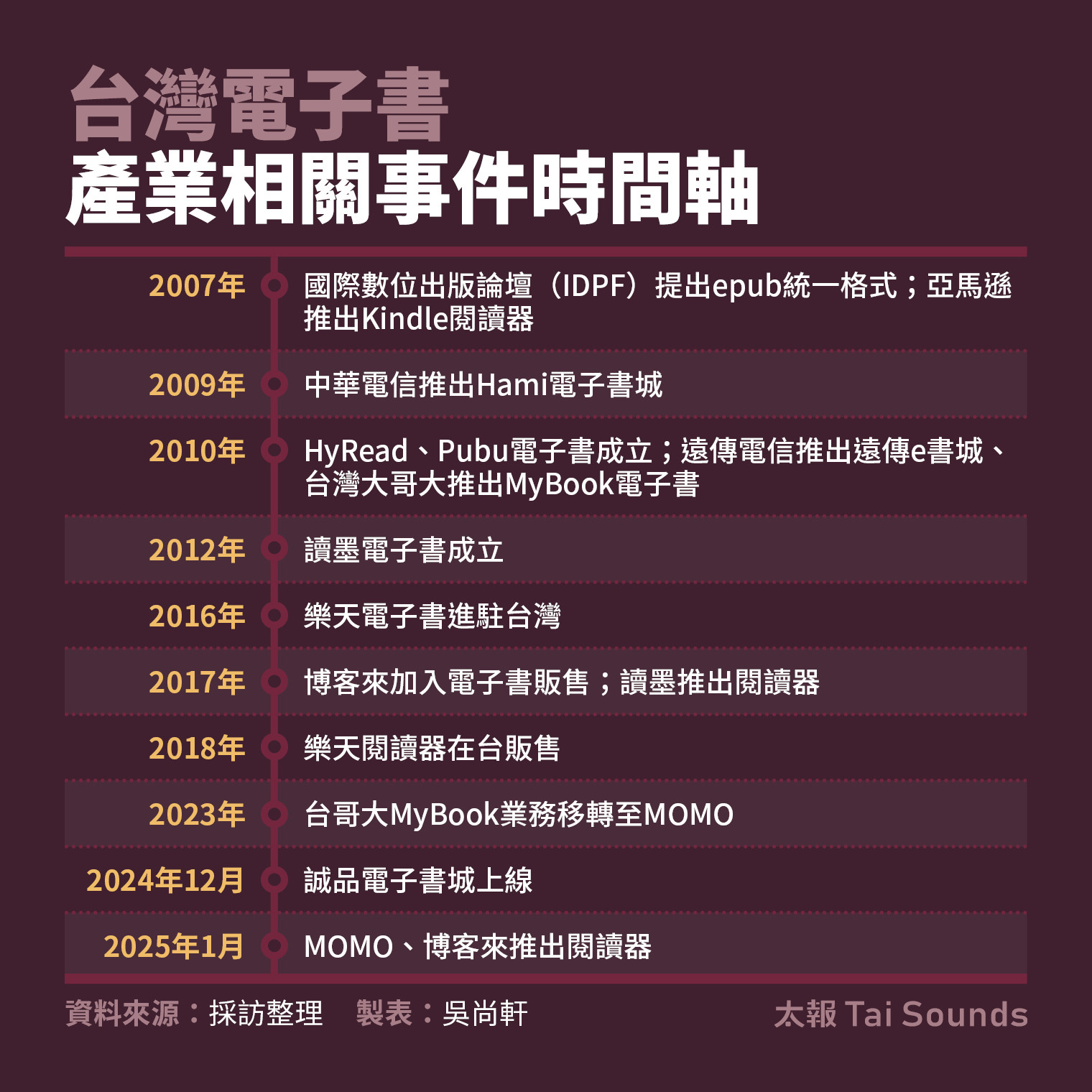

電子書的發展,最早由亞馬遜在2007年推出Kindle閱讀器,國際數位出版論壇(IDPF)也在同年提出epub統一格式,而台灣在2010年前後,除三大電信業者皆推出自家電子書服務外,HyRead、Pubu、讀墨電子書紛紛成立,2016年樂天電子書進駐,博客來則在2017年開始販售電子書,期間各家平台也陸續推出自家閱讀器,有的是僅能使用本身平台、商城的封閉式閱讀器,有些則是使用Android系統,可以閱覽各家書城的開放式閱讀器。

台灣電子書產業相關事件時間軸

台北市出版商業同業公會理事長趙政岷分析,台灣電子書近10年來的成長,第一階段來自於上架產品變多,再者是平台增加,後來是閱讀器的進步,而電子書儘管佔比不大,但其實每年都有2位數成長,非常可觀,現在生態已經慢慢翻轉,以前很多人堅持要紙本書,如今越來越多接受電子閱讀,這也可以補起一部分書市減少的衝擊。

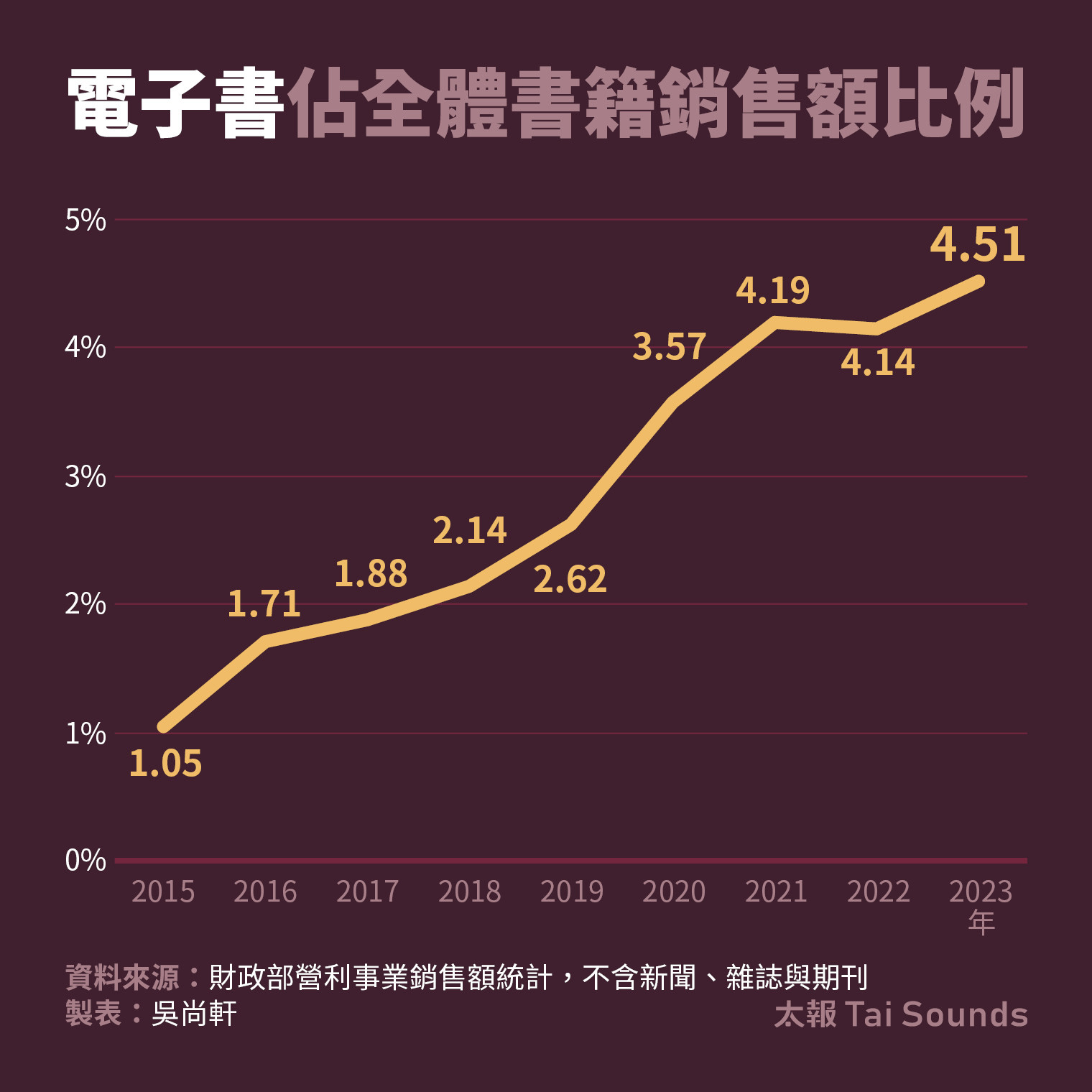

根據財政部營業額資料,數位書籍佔整體書籍銷售額儘管近年呈增長態勢,但至2023年仍僅佔4.51%;文化內容策進院則統計2021年為5.69%,各家數字略有差異,但始終不會超過1成。

電子書佔全體書籍銷售額比例

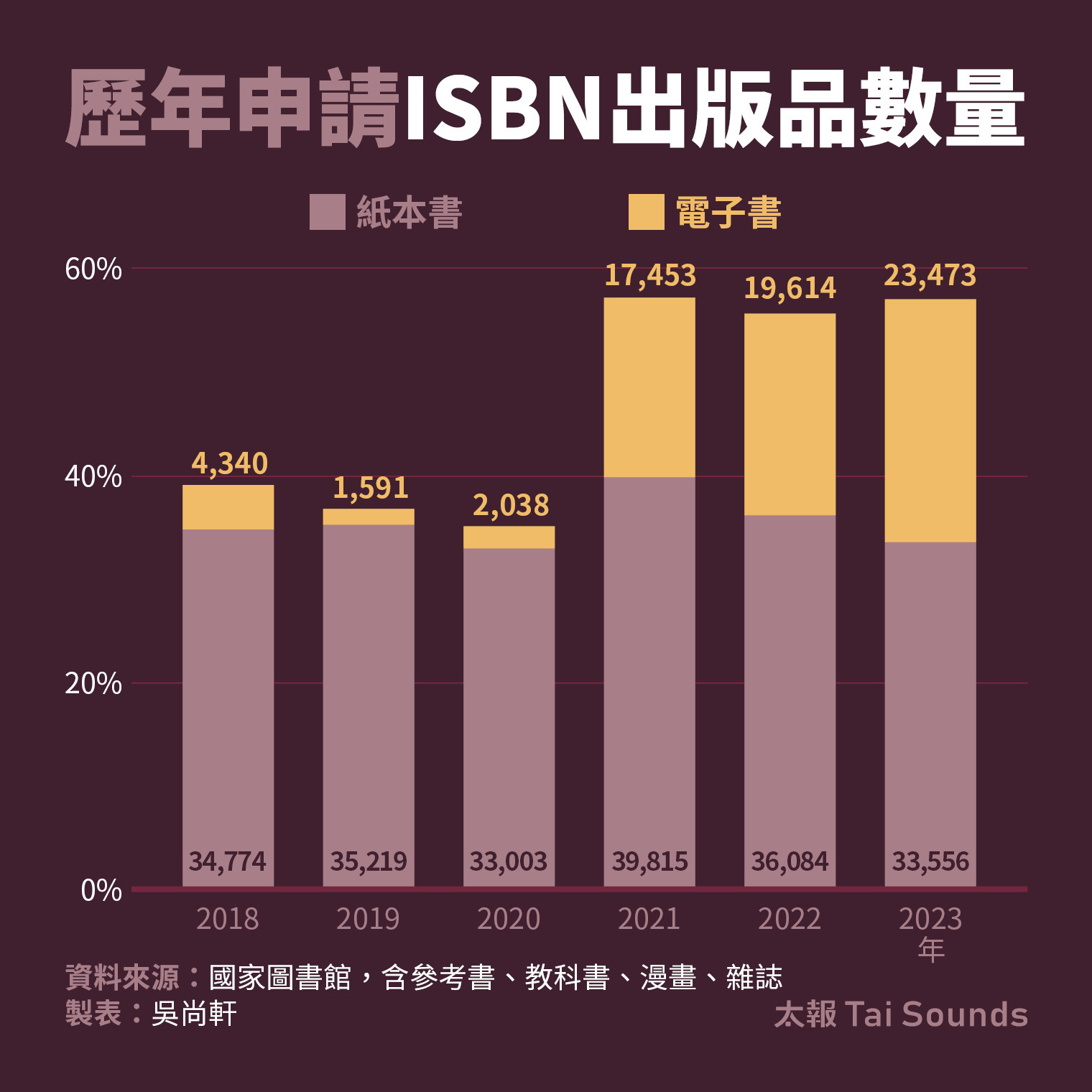

而出版社的態度確實逐漸轉變。2021年後圖書免徵營業稅政策上路,出版社開始願意為電子書申請ISBN,當年度共有1萬7453筆申請,來到2023年已經有2萬3473筆申請,逐年增加。趙政岷指出,過去還會面臨是否要做、誰來做電子書的問題,但如今紙電同步發行已經是出版基本型態。

歷年申請ISBN出版品數量

而對於雲端的圖書世界,出版人們也有更多期待與想像。

親子天下副總編輯林彥傑預估,這一次的發展,主因是彩色閱讀器發展成熟,更可以呈現童書、圖文書等,而他預估,未來電子書會有更多不同於紙本書的出版模式跟行銷手法,比如一本書會有各種組合、拆裝,像散文集就可以拆開來銷售,或外國作者給當地讀者的一段專屬語音等。

獨立出版聯盟理事長陳夏民則認為,電子書通路增加,出版策略也會跟著增加,像有些書紙本未必有辦法獲利賺錢,就能先透過電子書測試市場、調整方向,最後才出版實體,選擇增加對消費者、通路都有好處,而且實體書的字體大小固定,許多讀者其實覺得不夠友善,反倒電子書可以自由調整字體,「現在最重要是讓大家有更多選擇。」

如今紙本書已經不只是讀者的唯一選擇。周永受攝

奇異果文創創辦人劉定綱則認為有隱憂,未來電子書市場假若成長,平台變得更強勢後,甚至可以略過出版社,自行找創作者提供內容,成為企劃發動端,對出版社的挑戰就是必須更重視企劃能力,過往出版社的專長是做書,但電子書有免費閱讀、付費連載或訂閱制等不同形式,出版社、編輯的核心能力會變成企劃,而不再只是校稿、排版、美編;對此,或許小出版社更有機會改變,一方面因為要轉型求生存,另一方面也是比大型出版集團更有靈活性。

汪達數位創辦人董福興也認為,目前各個平台仍在競爭階段,是平台要爭取出版社上架書籍,然而若是經過幾年後,出現單一較大的平台,他們就會對內容有更多話語權,甚至變成出版社不得不爭取上架,「這是出版社必須要去思考的事。」

出版界認為,電子書上可以嘗試更多不同的出版與銷售模式。周永受攝

平台端未來會出現這樣變化嗎?董福興便認為,快的話,1、2年內就會看到整合端倪,過去認為電子書沒有物流、倉儲成本,但其實也要負擔雲端空間、開發閱讀器、維修服務等經費,其實獲益都很有限,而事實上像日本除了KOBO、亞馬遜等大型平台外,過去也有許多本土廠商,但到了2015、2016年都陸續關門,台灣也可能出現類似局面,這就會讓讀者感到不穩定性。

平台、服務停止營運的擔憂,近期在讀者心中變得更立體。

過去,部分平台開放用戶下載DRM加密檔案,是具有防拷貝、複製等限制的電子檔,但後來有出版社因擔憂盜版而中斷下載,如去年底《張忠謀自傳》因出現盜版而停用便是一例,或長鴻出版社在11月喊停開放DRM下載也引發讀者焦慮;擁有《我獨自升級》、《驅魔麵館》等人氣作品的韓國漫畫平台Kakao WEBtoon則宣佈將於今年11月停止台灣服務,更往前還有Line Manga於2020年收攤的案例,都讓讀者無法再閱讀已購買的內容。

業界認為,接下來1、2年產業版圖就會有所變動。周永受攝

「最後結果是台灣人不相信了。」董福興認為,電子書在目前競爭下,讀者也會預期最後有幾家會面臨整併,所以可能採取觀望態度,也可能改選擇使用開放式閱讀器,而對此他則進一步指出,閱讀器賣得好跟電子書賣得好是不同的事,有些使用開放式機體的人,可能只會用圖書館借書,甚至是下載中國的網路小說或盜版,對閱讀有幫助,但對出版業未必有助益。

值得注意的是,過去博客來、MOMO都曾因爲了搶客而下殺紙本書折扣,在前幾年引起書店、出版社聯合抗議;當戰場轉移到雲端世界,折扣戰會重蹈覆轍嗎?

跳脫實體書頁後,出版業在雲端的發展也值得關注。周永受攝

林彥傑則認為,電子書的決勝關鍵不是折扣,是平台服務,比方說介面流暢與否、閱讀器的使用體驗,及平台的購書推薦等,而對擁有其他集團服務的平台來說,未來趨勢是串連會員資料提供服務,像對電商來說,就能預測買日檢參考書的讀者對日本文化有興趣,因此可以推薦日本相關的其他商品,會員資料就是最大的資產。

陳夏民則認為,有些出版社不願意被賤賣,售價低於一定標準就不接受,有些人願意先低價吸引市場,關鍵還是要依靠自律。