快訊

- 伊朗革命衛隊警告荷莫茲海峽不安全 船舶停航「形同關閉」

- 【一文看懂】美伊戰事引爆 台股資金轉進能源、黃金和軍工產業

- 快訊/納坦雅胡稱伊朗最高領袖已「不在人世」 以官員:遺體已尋獲

- 快訊有片/伊朗攻擊科威特民航機場 無人機直擊航廈據傳造成傷亡

- 快訊有片/杜拜朱美拉棕櫚島豪華飯店遭伊朗無人機擊中 傷亡不明

- 更新/美以伊開打中東局勢危險 多家航空公司宣布停飛區域航班

- 快訊/消息人士:伊朗防長和革命衛隊指揮官被以色列炸死

- 有片/拔腿狂奔、飛彈在眼前落下!卡達民眾驚恐「一直有爆炸」

- 更新/俄譏美「露出真面目」、科索沃支持川普 伊朗戰爭各國反應一次看

- 伊朗戰爭致流量「火箭式暴增」 網友湧入看髮夾彎、航班追蹤網站當機

- 小米MWC搶先發!徠卡GT三力強勁開年將投240億歐元 、「夜神」 小米17 Ultra報到

- 更新/伊朗多名革命衛隊軍官喪命 南部學校遭空襲「至少40人死亡」

- 紀念228!101大樓點燈秀「5大名言」 溫暖台北濕冷夜空

- 美以空襲伊朗 賴清德曝已聽取國安簡報:將採取措施確保台僑安全

- 吳怡農曝:從沒看過林奐均穿露背衣服 「必須讓更多人正確理解這段歷史」

- 憂心伊朗戰爭打亂石油供應 OPEC+可能提前並擴大增產

- WBC》不藏了!日本恐祭山本由伸、宮城大弥「歐力士王牌」連線對付台灣

- 快訊/幫伊朗報仇? 伊拉克與葉門武裝團體:盡快展開反擊

- 聯盟查無「布」法?台鋼雄鷹網羅「坎南」並感謝悍將球團

- 伊朗陸軍總司令「生死未卜」! 美軍尚未傳出傷亡

【核三公投首場說明】廢核平台發布事實查核 破解「核電每度不到1元」迷思

2025-08-07 18:00 / 作者 政治中心

全國性公民投票案第21案意見發表會第一場。中選會提供

核三延役公投將於8月23日登場,中選會今(7)日舉辦第一場電視說明會,由清大特聘教授葉宗洸擔任正方代表,台電董事長曾文生擔任反方代表,兩人針對核電安全、能源安全進行意見交鋒。對此,全國廢核行動平台作為「核三公投反對方民間辦事處」發布新聞稿提出公投發表會正方論點的事實查核,條列如下:1.葉宗洸稱:維持1座核電尚可滿足5-6%電力,並以烏克蘭戰爭為例,宣稱核電可供軍事指揮所、政府行政單位、醫院等運作;甚至強調戰時核電廠不會成為攻擊目標?

全國廢核行動平台事實查核:

戰爭與颱風都是「極端情境」,對電力系統的衝擊模式高度相似:都會在短時間內威脅發電設施,迫使停機或受損。

颱風已經證明集中式核電的脆弱性。韓國核電依賴率達30%,2020年雙颱襲擊蔚山地區時,僅6個核電機組停機,就造成全國4%電力瞬間消失。更驚人的是,台灣核三廠9年來發生4次颱風災害停機,佔全台核電災害的66.7%,平均每2.3年受災1次。2016年莫蘭蒂颱風和2023年小犬颱風都造成兩部機組全數停機,其中小犬颱風更創下台灣「核電歷史首次歸零」紀錄。

如果連「可預測、有準備時間」的颱風都能讓核電系統全面癱瘓,那麼「突發且持續」的戰爭威脅下,風險只會更高。烏克蘭札波羅熱核電廠多次遭攻擊占領,證明核設施確實可能成為戰略目標。更關鍵的是,戰時電力系統的韌性不應建立在「敵方不敢攻擊」的假設上。

真正的能源安全是建構「攻擊了也不會全面癱瘓」的分散式系統。 分散在全台各地的太陽能板、風力發電機,比集中在恆春半島一個地點的核電廠更難被完全摧毀。當核電機組因任何原因停機時,會瞬間失去大量電力;但分散式再生能源即使部分受損,其他區域仍能維持供電。

核三廠位處全台颱風侵襲最頻繁的恆春半島,在氣候變遷導致極端天氣更加頻繁的趨勢下,重啟核電實際上是增加而非降低系統風險。與其把希望寄託在「敵方不敢攻擊核電廠」的假設上,不如務實地建構智慧電網、儲能系統和分散式再生能源,打造真正有韌性的電力系統。

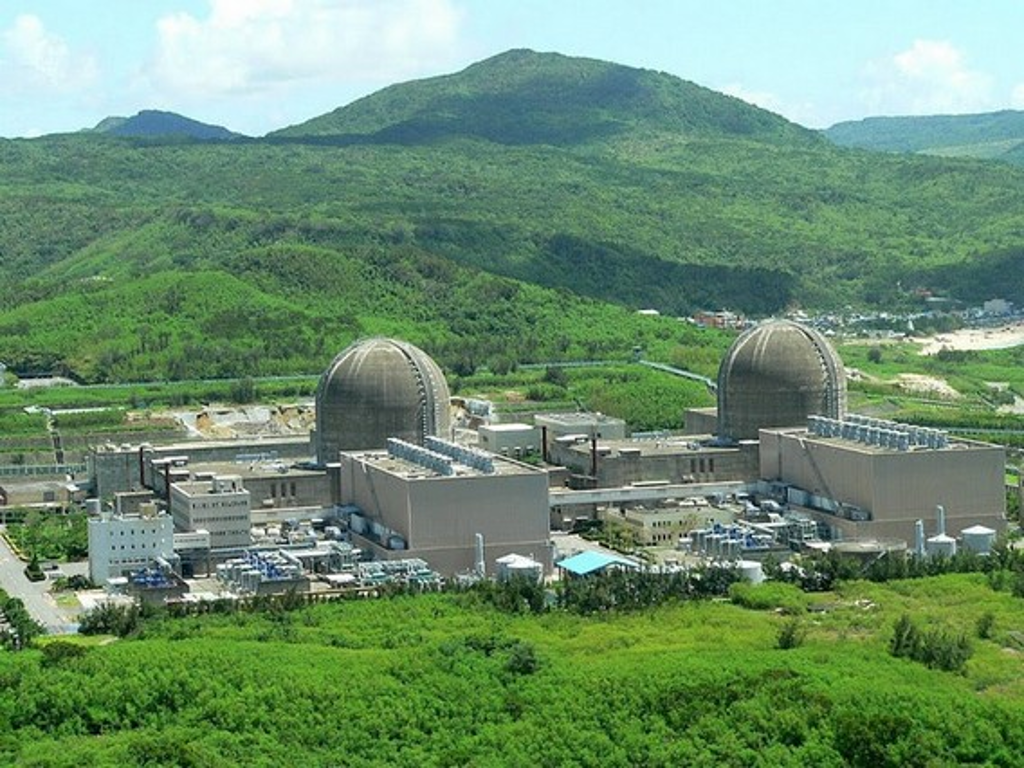

核三廠1號機已於2024年7月27日除役,2號機運轉執照亦將於2025年5月17日屆期。圖為核三廠。台電提供

2.葉宗洸稱:美國密西根的Palisades核電廠兩個禮拜前已獲核發運轉執照,是除役電廠重啟的範例?

全國廢核行動平台事實查核:

1971年啟用的密西根州Palisades核電廠,原先於2005年提出延役申請,並在原運轉年限尚未屆滿而持續運轉的狀態下,經過將近兩年的審查才於2007年取得延役許可。當時展延至2031年,然而該廠在2022便因運轉成本過高與設備老化問題而提前除役。

該廠的重啟計畫,是在原業主Entergy電力公司將電廠轉售給以核電廠除役與核廢料處置為主要業務範疇的Holtec後,才由後者於2023年向核管會提出再運轉計畫。由於過去延役申請審查期間已做過老化評估及管理,這次的再運轉計畫審查程序並未再納入,但至今也已審查兩年。葉宗洸所提到兩個禮拜前核發的,並非電廠重啟的運轉許可,而是填裝燃料的許可。後續仍需經過其他許可及監管方面的程序,才能真正重啟。Holtec先前宣示要於今年底前完成重啟的目標能否達成,目前仍難以判定。

核三廠2號機於2025年5月17日除役,將依程序逐步降載停機。圖為核三廠控制室。台電提供

3.葉宗洸稱:透過積極作為能在一年內將核三恢復成停機待命的狀態,作為警急時候供電的來源?

全國廢核行動平台事實查核:

即便是以葉宗洸所提到的密西根Palisades核電廠重啟過程為例,美國核管會針對此案的審查在未納入老化評估與管理的情況下並已超過兩年。足見核三要如葉所稱在一年內完成老化評估等各項安全審查、設備更新、強化措施,進入到待命狀態,於緊急時刻啟動供電,並無實據。

況且,核電廠受限於要減輕材料疲勞、有必載容量(must-run capacity)等技術因素,以及經濟上的成本考量,仍需依照擁核方一直以來所稱羨的基載思維運轉,並無法視電網當下情境與需求而彈性調度。光是在應對尖峰需求上,在諸如法國等核能發展先進的國家,核電機組最大調整速率也只有每分鐘1%至5%,必須依賴調整速度比核電快5至100倍的天然氣、水力或電池系統。隨著電池技術逐漸進步,備援表現現已優於天然氣;再生能源與儲能的搭配才是彈性調度、匹配需求變動的解方。

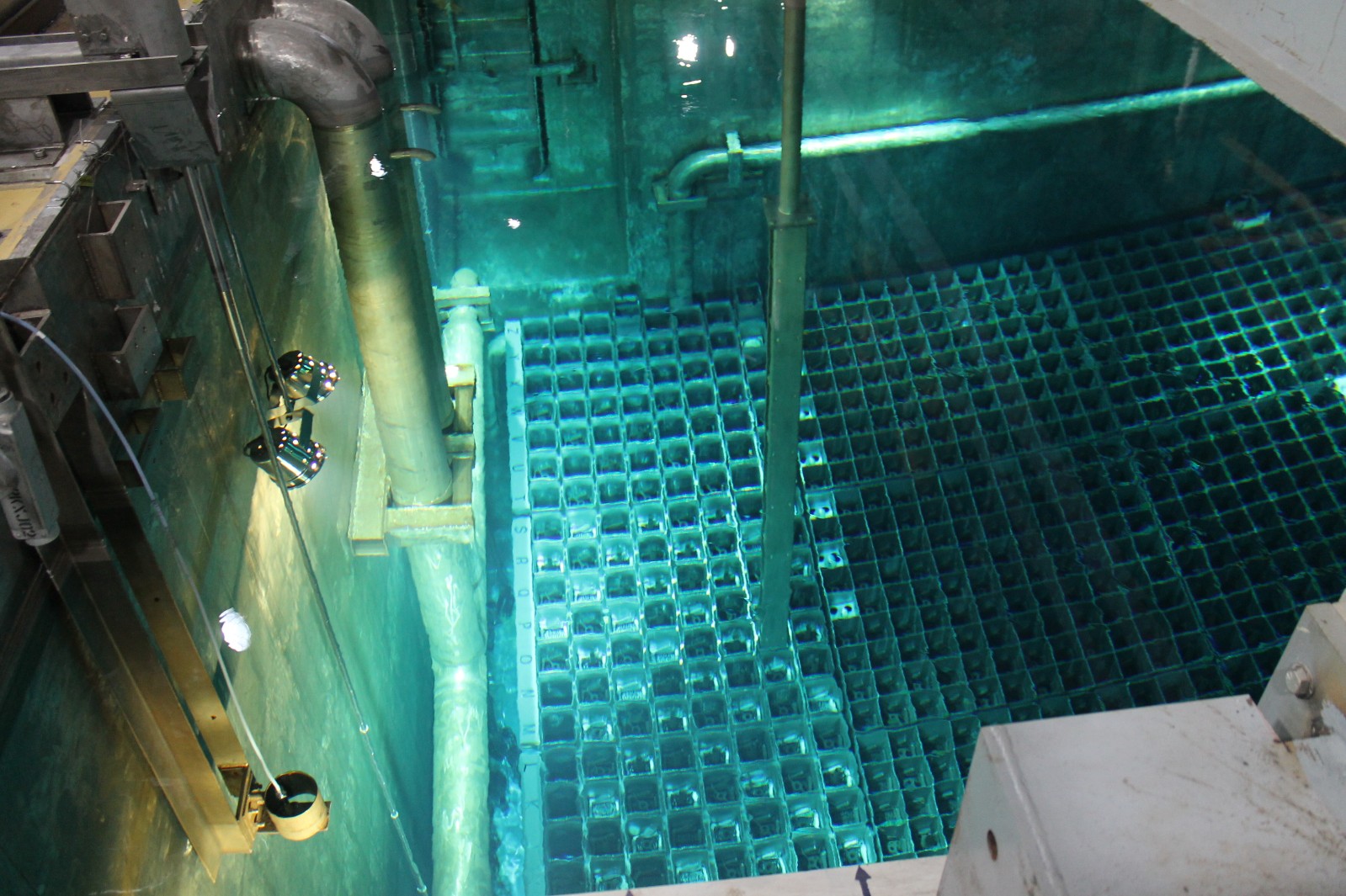

核三廠2號機除役後,將陸續把反應爐內燃料棒取出,移至用過燃料池中貯放。圖為核三廠用過燃料池。台電提供

4.葉宗洸稱:台灣40年來沒有因此遭到事故。全世界也沒有因地震嚴重毀損的案例。福島核災的原因不是震毀,而是40幾分後的海嘯。

全國廢核行動平台事實查核:

福島核災並非單一因素造成,而是地震引發停電、冷卻系統失效等「複合災難」導致爐心熔毀。這也提醒我們,不能只看某一項風險,而必須全面檢視核電廠的場址安全。核三廠座落地質結構極為脆弱,本質上就是選址錯誤,卻在當前能源政策討論中被輕忽。

台大地質系教授陳文山指出,恆春斷層穿過核三廠大門內部,距離關鍵的核島區僅約900公尺,並曾在約3290年前發生過活動,應屬於「第一類活動斷層」。更令人憂心的是,核三廠下方基盤為僅170萬年歷史的更新世馬鞍山層,地層極為年輕且不穩定。根據調查,1號機廠下方存在斷層剪裂帶與褶皺構造,2號機組甚至就設置在不穩定的背斜軸上,未來一旦發生地震,建物不僅左右搖晃,更可能遭遇由下而上的斷層剪力,潛在破壞力遠超想像。

中央大學地質所李錫堤教授指出,核三廠原始設計耐震係數僅為0.4g,即使台電宣稱已提升至0.72g,但根據SSHAC Level 3最新地震模擬分析,未來可能面臨高達1.384g的地震加速度,是原設計值的三倍以上,全頻率範圍的反應譜也都超出原設計標準,顯示冷卻設備、燃料池等關鍵設施恐無法安全應對。

針對這些關鍵問題,核三廠勢必須重新進行機率式地震風險評估,並針對高頻設備與用過燃料池進行全面耐震補強。這些工程所需的時間與經費至今未有說明,若沒有清楚的補強計畫與風險說明,社會又該如何同意核三重啟?

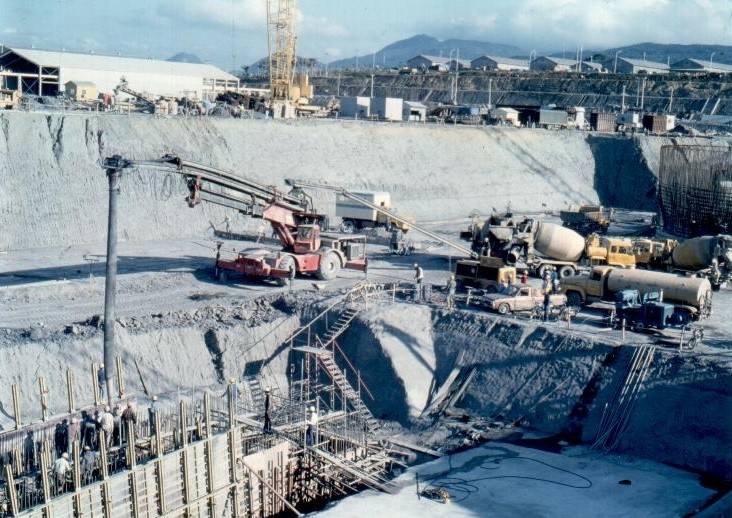

核三廠興建於1978年。圖為核三廠建廠歷史畫面。台電提供

5.葉宗洸稱:核電便宜,每度不到1元?

全國廢核行動平台事實查核:

核電成本每度不到1元的說法,是建立在建設成本早已折舊攤提完畢的情況下,完全忽視老舊機組延役或重啟所需的安全審查、設備更新、強化措施及核廢處理成本。

若參考與核三相似在機型的美國加州魔鬼谷(Diablo Canyon)核電廠近期延役作業為例,業主PG&E電力公司為延役所需的設備更新、燃料添購等作業而向加州政府申請的貸款金額便達14億美元(約新台幣461億元);而根據PG&E向加州公用事業委員會(CPUC)電價調升申請所提供的數據,該廠延役五年的運轉成本為118億美元(約新台幣3892億元),換算每度電的購電成本亦達新台幣4元,並非有益於穩定電價的便宜選項。

最新more>

- 伊朗革命衛隊警告荷莫茲海峽不安全 船舶停航「形同關閉」

- 【一文看懂】美伊戰事引爆 台股資金轉進能源、黃金和軍工產業

- 快訊/納坦雅胡稱伊朗最高領袖已「不在人世」 以官員:遺體已尋獲

- 循過去7文傳會主委慣例辭黨職選宜蘭縣長?吳宗憲:尊重鄭麗文決定

- 國道客運路網將大調整 立法院法制局:應參考歐盟制度兼顧營運困境

- 王陽明揪「韓哥」南港車聚變調 警方取締53件違規

- 快訊有片/伊朗攻擊科威特民航機場 無人機直擊航廈據傳造成傷亡

- 「NCT WISH」林口開唱全中文告白 甜撩:想看老公做什麼

- 快訊有片/杜拜朱美拉棕櫚島豪華飯店遭伊朗無人機擊中 傷亡不明

- 更新/美以伊開打中東局勢危險 多家航空公司宣布停飛區域航班

熱門more>

- 有片/軍機載送新鈔途中墜毀釀45人死傷 民眾瘋搶散落鈔票

- 快訊/消息人士:伊朗防長和革命衛隊指揮官被以色列炸死

- 更新/美以伊開打中東局勢危險 多家航空公司宣布停飛區域航班

- 美國為何開打伊朗?危機醞釀時間軸一次看

- 快訊/伊朗革命衛隊宣布「第一波飛彈與無人機攻擊」 以色列各地警報狂響

- 快訊/美以對伊朗開戰 伊朗官員:哈米尼不在德黑蘭、總統平安

- 更新/俄譏美「露出真面目」、科索沃支持川普 伊朗戰爭各國反應一次看

- 有片/拔腿狂奔、飛彈在眼前落下!卡達民眾驚恐「一直有爆炸」

- 吳怡農曝:從沒看過林奐均穿露背衣服 「必須讓更多人正確理解這段歷史」

- 【一圖看懂】美軍對伊朗部署「滅國包圍網」 龐大海空武力隨時毀滅性打擊