快訊

- 外交一棒接一棒!蔡英文出發訪歐 讚蕭美琴演說對台灣意義非凡

- AI泡沫狼來了講久就成真! 法人示警:台股見3萬點要明年

- 足協頻爆爭議!理事長王麟祥今請辭 盼接任者持續改善制度

- 歐盟歡迎中國重新開放安世半導體晶片出口 爭端有望解決

- 「來都來了」? 澳門查獲14名流鶯、其中2人是女裝男子

- 陪同蕭美琴完成訪歐歷史性任務 林佳龍社群發圖文致謝總統與外交團隊

- 台積電董座魏哲家腳下運動鞋超吸睛 他笑稱:明年大家一定買得到

- AI 時代產業鏈重構法治政策挑戰!升級「Made with Taiwan」成解方

- 【一文看懂】「最高階級共諜」吳石狂洩重大軍情 成中共打敗國民黨關鍵

- 日本買防熊噴霧小心假貨 使用要在5公尺內

- 日本熊害傷人再添兩人 溫泉旅客在停車場被熊毆傷

- 阿富汗與巴基斯坦談判無疾而終 雙方暫時保持停火

- 台中2男吵架!他遭刺腹「臟器外露」送醫搶命

- 鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉

- 「沒能幫他推輪椅…」高市早苗談丈夫授勳遺憾 40萬人淚讚:真正的領袖

- 防鳳凰颱風…光復鄉又要撤離!估雨量達800毫米「恐有新堰塞湖」24小時內潰決

- 新聞編採的AI革命:省時、出錯與勞資博弈

- 昔爆偷吃人夫、今未成年飲酒 《第一戰隊五獸者》19歲混血新星遭解約

- AI寫詩已無法區分 鬼太郎故鄉的「川柳」比賽將停辦

- 心碎!「極其私人家庭事務」缺席世界大賽原因明朗 道奇左投心聲曝光

【群山的挑戰2之2】商業團怎麼管?推廣教育要教誰?多頭馬車下登山政策難扎根

2025-05-05 08:10 / 作者 吳尚軒

目前登山活動在台灣,缺乏明確的政府主管機關。圖為登山示意圖,陳育平提供

根據如今的社群演算法,當各位讀者關掉這篇文章後,可能開始會在網路上被推播登山活動廣告,玉山、嘉明湖、志佳陽大山⋯⋯每條路線都有一個公定價碼;打開臉書社團,也可能被推薦看到各式登山、戶外社團,有的標榜假日隨揪,有的標榜新手友善,也有的標榜共乘省錢,彷彿指尖輕觸幾下,就能夠站上山巔。

但是,不管付費尋求專業協助,或與親友相揪走上山去,親近山林有許多方式,但同時也存在風險;近期,隨著新聞媒體上的山岳意外事故增加,內政部也將啟動跨部會協調,針對違規裁罰等規範進行討論,但在實務上除了加強法規、呼籲山友注意安全外,在整體的制度與教育部分,還有更多需要補齊之處。

尤其在制度面上,登山活動多年來的管轄狀況可謂是相當模糊。

登山活動到底歸誰管?在場域上,生態保護區、自然保留區與禁制區分別由內政部國家公園署、經濟部林保署、內政部警政署3個單位負責管轄,此外部分縣市也設有自治條例,而在教育與專業證照部分,教育部下有山林教育業務,體育署則主管山域嚮導證照考試與核發。

山域嚮導的資格認定,由體育署負責。體育署提供

登山行為部分,行政院過去曾指定觀光署為「戶外休閒活動」消費者保護業務之召集機關,並由體育署擬定「山域活動定型化契約應記載及不得記載事項」草案,欲規範商業登山相關契約,而在搜救部分,大多搜救業務則由內政部消防署負責,若涉及直升機搜救、載運,則由空勤總隊負責。

簡而言之,往山裡走去後,各項業務都分攤在不同的機關手上,這也是目前談論制定登山安全規範時,專家學者頭痛之處。

缺乏主管機關下顯而易見的問題,就是無法界定商業活動。以筆名「城市山人」活躍於網路的登山專家董威言直言,歷來的登山意外,其實許多都說不清到底是自組團還是商業團,關鍵就在於目前商業的界定存在灰色漏洞。

目前,交通部觀光署為「戶外休閒活動」消費者保護業務召集機關,也為此,目前市面上的商業登山組織,多成立乙種旅行社承攬業務,然而其中卻有疏漏,根據觀光署函釋,為登山活動所需而為參加山友安排交通接駁、山林中餐飲、寢宿等附隨服務,非旅行業專屬業務,故無須登記為旅行業,這也產生了灰色地帶。

登山活動不同環節都由不同政府單位主責,也讓登山界頗為苦惱。資料照,陳育平提供

董威言指出,除了市面上已經有登記立案的旅行社外,更多是這些透過網路社群、Line社團自行攬客,以代訂服務為名,遊走在灰色地帶的業者,而在適宜登山的季節有限、壓縮人力成本下,這些業者往往為了追逐獲利,而罔顧品質,也未審核參加者的能力、身體狀況,「也就是給新手不應該的勇氣」,而許多自組團其實也涉及商業團性質。

出去玩戶外分享協會理事長陳育平也有類似觀察,他指出,通常自組隊伍都會控制在一定的人數,而許多意外新聞,常常是一次20、30人,甚至更多人求救,這就很有可能是遊走在灰色地帶的業者,「最終的解決方式,就是要有主管機關進行納管。」

對此,董威言直呼,應該比照美國政府對國有地上商業活動的定義,任何牽扯到利益交換的活動,「哪怕你只是給我一隻雞腿」,都應該視為商業行為,需要跟場域主管機關之間有契約關係,才可以在他們的園區內執業。

台灣山盟公益協會副理事長何中達,本身也是中央大學財務金融系教授,他認為對商業行為的認定,當然有時牽涉到分攤車馬費等情況會稍微複雜,但只要明確定義是有透過登山活動營利即可,而這部分可以藉由稅務機關資料來清楚區分。

專家學者認為,完善機制才能真正有助於推動登山安全。資料照,陳育平提供

2022年時,體育署在行政院交辦下,公告了「山域活動定型化契約應記載及不得記載事項」草案,可說是目前相對之下最具體的登山商業團管理法規,不過這部草案一者仍未明確定義商業活動,再者如今3年過去仍沒有新一步進度,甚至2024年底仍再度舉辦公聽會。

體育署表示,此草案於2022年預告後,各界反映意見踴躍,加上有眾多立委及民眾提供建言,體育署依據蒐整意見後擬具第二版草案,並於2024年辦理台北、高雄2場次公聽會,之後將再邀集消保處、消保專家、團體等召開會議逐條審視,因調修幅度大且涉及多方權益事項,後續將再次預告,並辦理提送消保處討論之作業。

法規與體制的健全以外,把安全概念落實到每一位山友心中,也是未來更需要扎根之處。

董威言認為,政府部門對山野教育的補助應該要逐步擴大,台灣是多山的環境,許多人可能一輩子完全沒碰過山,但突然覺得要完成人生夢想而去爬玉山,「所以你要就盡量在民眾心中埋下種子,讓大家知道從事這個活動是有風險的」,當然先前許多學校已經有在推動,但這無法短期看到成效,需要好幾年,在範圍上也需要更擴大。

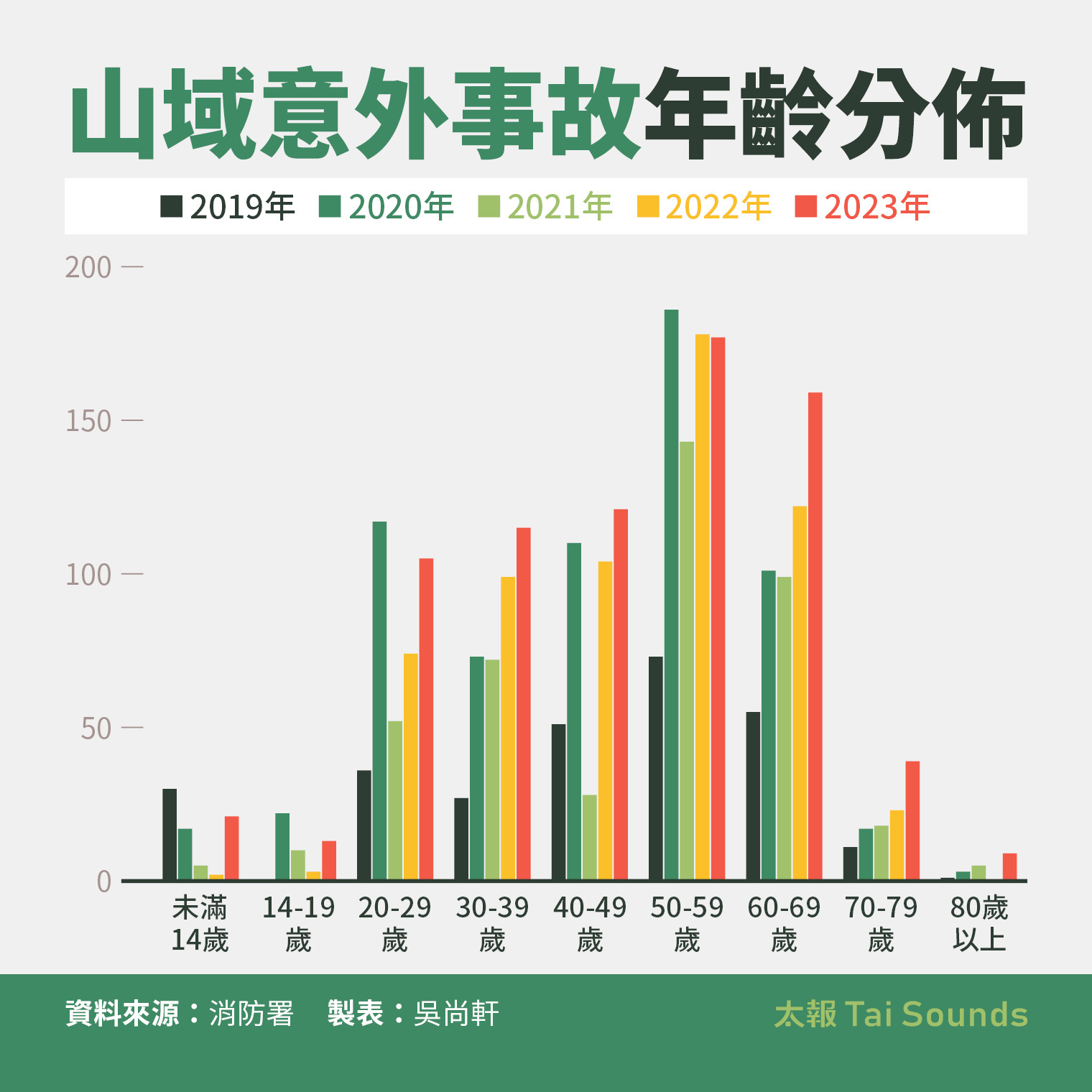

觀察近年山域意外統計資料也可發現,受救援族群以50-59歲最多,2023年就有177人,其次為60-69歲者,達159人,董威言指出,這跟登山活動特性有關,尤其長天數的行程,多半以未出社會的學生、已經邁入退休的長者較有機會進行,而他觀察其中一種山域意外,就是長者在山上遇到心肌梗塞或其他病症。

山域意外事故年齡分佈

對此,他認為,相關宣導、教育活動可以更針對這些族群推動,此外台灣應該投入更多資源,研究高齡化對戶外活動的影響,這方面更早遭遇高齡化的日本已經有許多調查,但台灣較少看到,有具體數字的話,才能夠作為推動政策的基礎。

陳育平舉辦登山安全、推廣活動已有多年經驗,他則指出,目前公、私部門的講座、宣導其實不少,但觀察下來,中高年齡者參與情況並不踴躍,他認為可以思考在地教育,比如在登山口或山屋安排人力,當場告訴登山客需要注意的事項,當然這對人力會是負擔,但目前如嘉明湖山屋是林保署委外給民間經營,因此有人力可以在山屋教民眾如看離線地圖等知識,就是一種可以參考的模式。

陳育平舉例,嘉明湖山屋的經營模式就是可以參考案例。陳育平提供

然而他也談到,雖然公部門有許多推廣教育、講座,但缺乏系統性規劃,登山界期盼,未來能夠確立主管機關,比如教育部或未來成立運動部後,是否可以統籌登山教育,並有系統性地規劃、推動,才能讓培養國人正確且安全的登山知識,避免憾事一再發生。

最新more>

熱門more>

- 人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」!綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

- 【一文看懂】為何西日本熊害沒有東日本那樣嚴重? 答案是這一個動作

- 噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默!「為何像是我犯了罪?」

- 太子集團首腦陳志「用人哲學」起底! 中國人營運、新加坡人管理、台灣人執行

- 完整時間軸/謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

- 黃明志「4毒品反應」!警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動

- 楚奧特、大谷翔平同為洛杉磯球星卻是兩樣情 曾共事的道奇教練不禁感嘆

- 蕭美琴訪歐演講行程保密到家 外媒:有中國企圖破壞前例

- 【土象星座運勢】11/8 摩羯座避免分心、金牛座生活醞釀變動、處女座靜觀其變

- 傳高市早苗幕後成功運作 阻止川習會去談「反對台獨」