快訊

- 劉揚偉引領鴻海奔新賽道 謝金河: 市值拚突破千億美、AI成進擊新里程

- 路透:川普將重新詮釋條約 放行重型無人機外銷

- 美國非農就業繼續雪崩!8月僅新增2.2萬 聯準會降息機率與幅度均大增

- 《墓仔埔也敢去》《一支小雨傘》原唱 日本資深歌手橋幸夫病逝、享壽82歲

- AI導入車用!高通攜BMW發表全新自駕系統、 BMW iX3全球首發

- 普丁莫迪參加上合峰會 川普酸:俄印已倒向中國

- 「有人意圖代表中國共產黨行事」 盧比歐:將對部分中美洲公民限制簽證

- 【有圖】涉京華城案!應曉薇3000萬交保離開法院 「雙手合十」向支持者鞠躬

- 更新/泰國第三大黨黨魁當選總理 誓言全力為民服務「沒有休假」

- 江祖平疑遭侵犯爆料 專家:公布細節恐造成滅證

- 傳「怕大魔王」喊卡美日台兵推 國防院澄清:調整會期未取消

- 神情憔悴!應曉薇搭囚車抵北院 關押1年「大包小包」3法警幫忙扛

- 快訊 / 通膨指數連四降!8月CPI年增1.6% 雞蛋、豬肉價格推升食物類漲幅

- 江祖平差22歲母子戀!年初「緊貼底迪」龔益霆進香閨全被拍 1句話不認愛

- 江祖平哭了!揭龔益霆掐脖、甩巴掌...動粗惡行 提分手「房門被打爆3洞」

- 陳零九突遭指「性騷」!發現3女星全裸「會先開直播」 本人發聲了

- 台灣無人船首獲船級協會認證 台船「奮進魔鬼魚號」取得領先

- 現代汽車美國廠遭移民局突襲 南韓外交部「關切與遺憾」:不應不當侵犯個人權利

- 政治人物交保金前五名洗牌!柯文哲7000萬奪冠軍 排行榜曝光

- 搭機去新加坡又轉飛杜拜?戴克辛「我是要去看醫生」怨遭移民警刁難

【AI感受調查6-2】數位落差2.0:當AI進步太快,誰被留在後頭?

2025-05-26 08:05 / 作者 洪敏隆

AI發展快速,將使得數位落差問題持續擴大。本報繪製

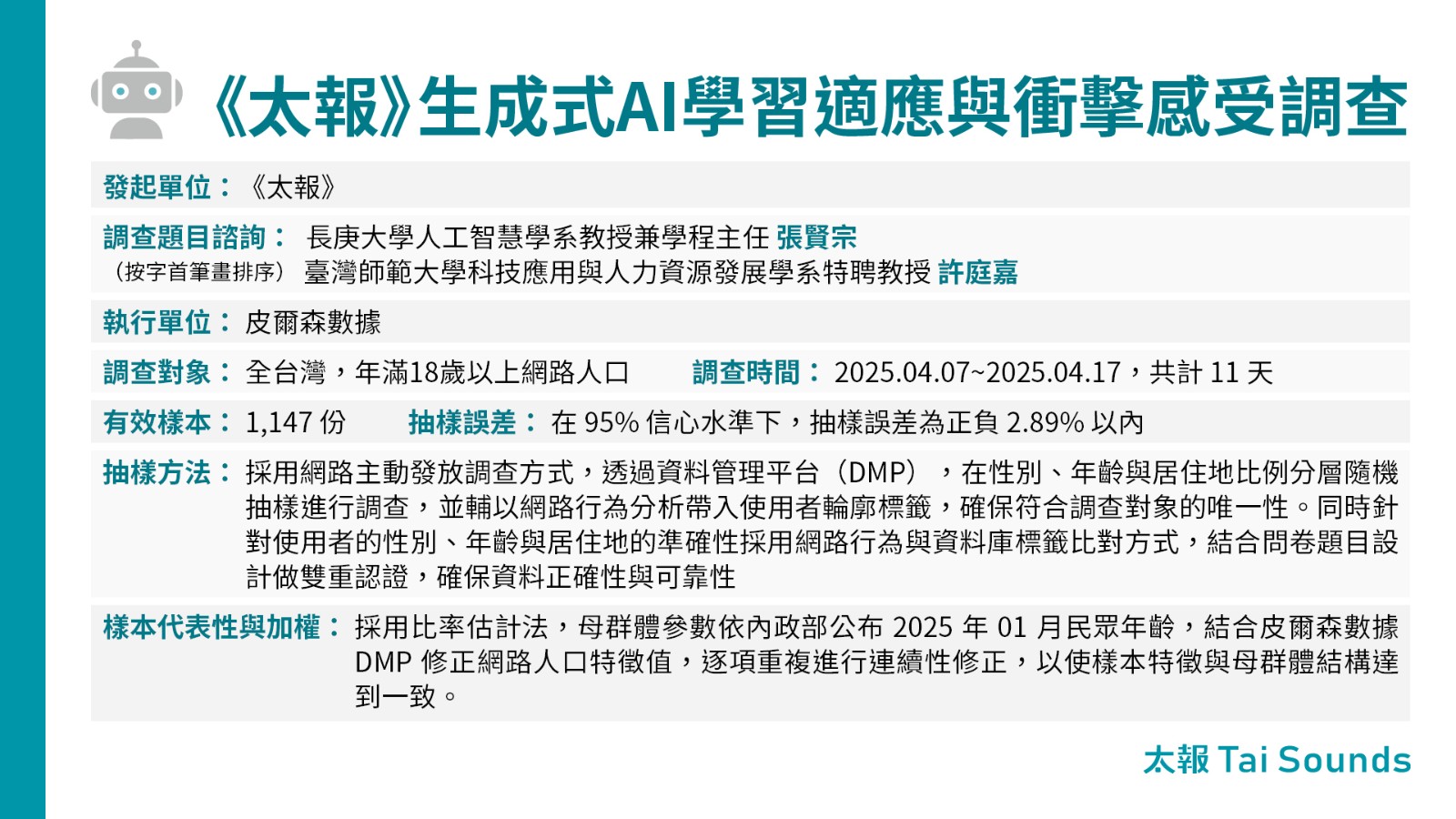

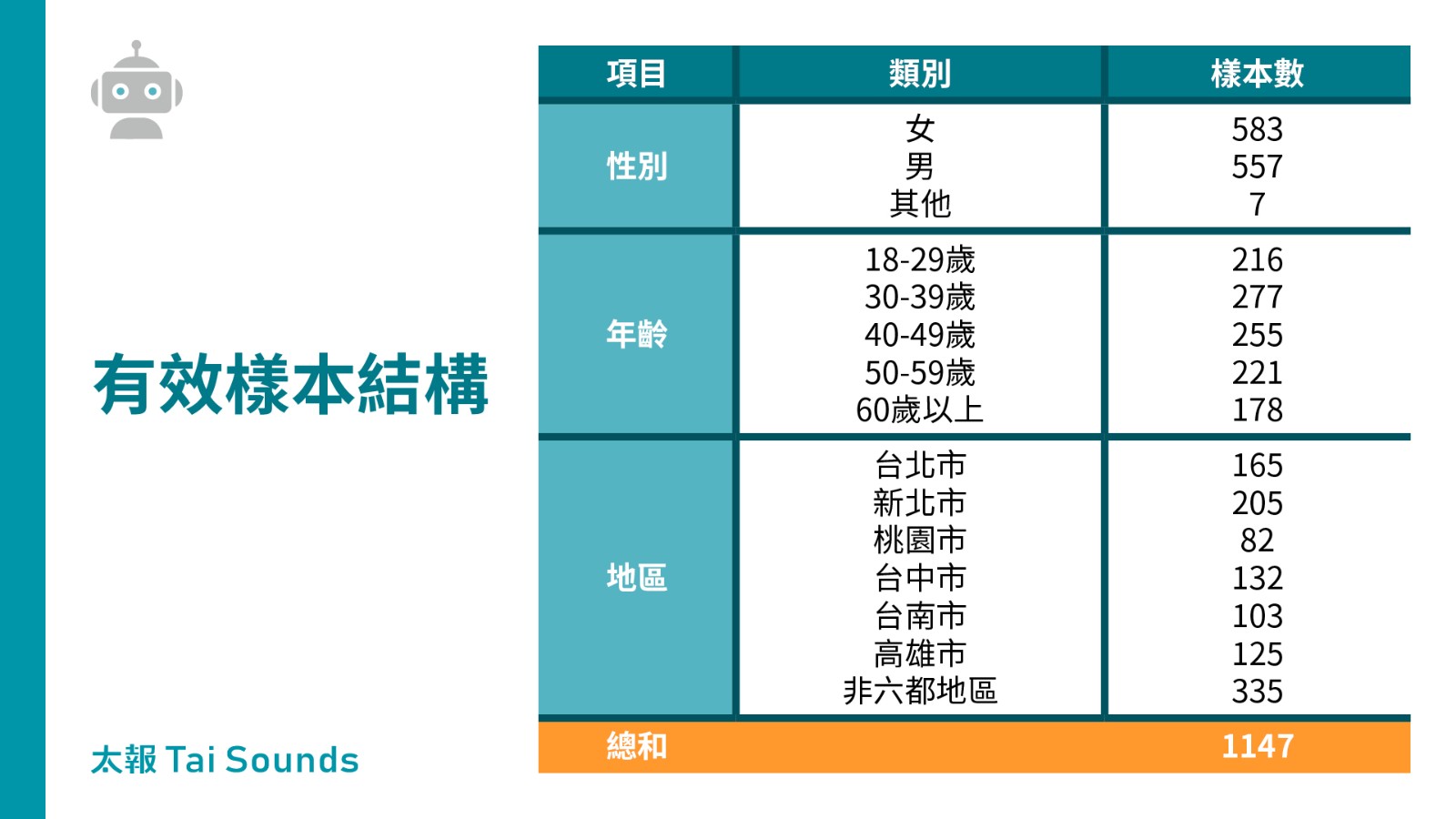

生成式AI席捲全球,ChatGPT等工具進入日常生活與職場應用,卻也讓數位落差問題進入2.0時代。根據《太報》委託皮爾森數據公司進行的「生成式AI學習適應與衝擊感受調查」顯示,AI應用的理解與使用程度在年齡、教育程度與經濟收入間呈現高度不均,高齡者、低學歷與低收入族群更顯落後。專家警告,若缺乏妥善政策與資源配套,將導致「AI落差」成為新一代資訊不平等的根源,進一步擴大社會鴻溝。

「數位落差」(Digital divide)是指不同性別、種族、經濟收入、居住環境以及階級背景在使用數位產品的機會與能力上產生差異;國內外專家都不斷疾呼AI平權的重要性,避免從數位落差走向AI落差(AI Divide),加大鴻溝。

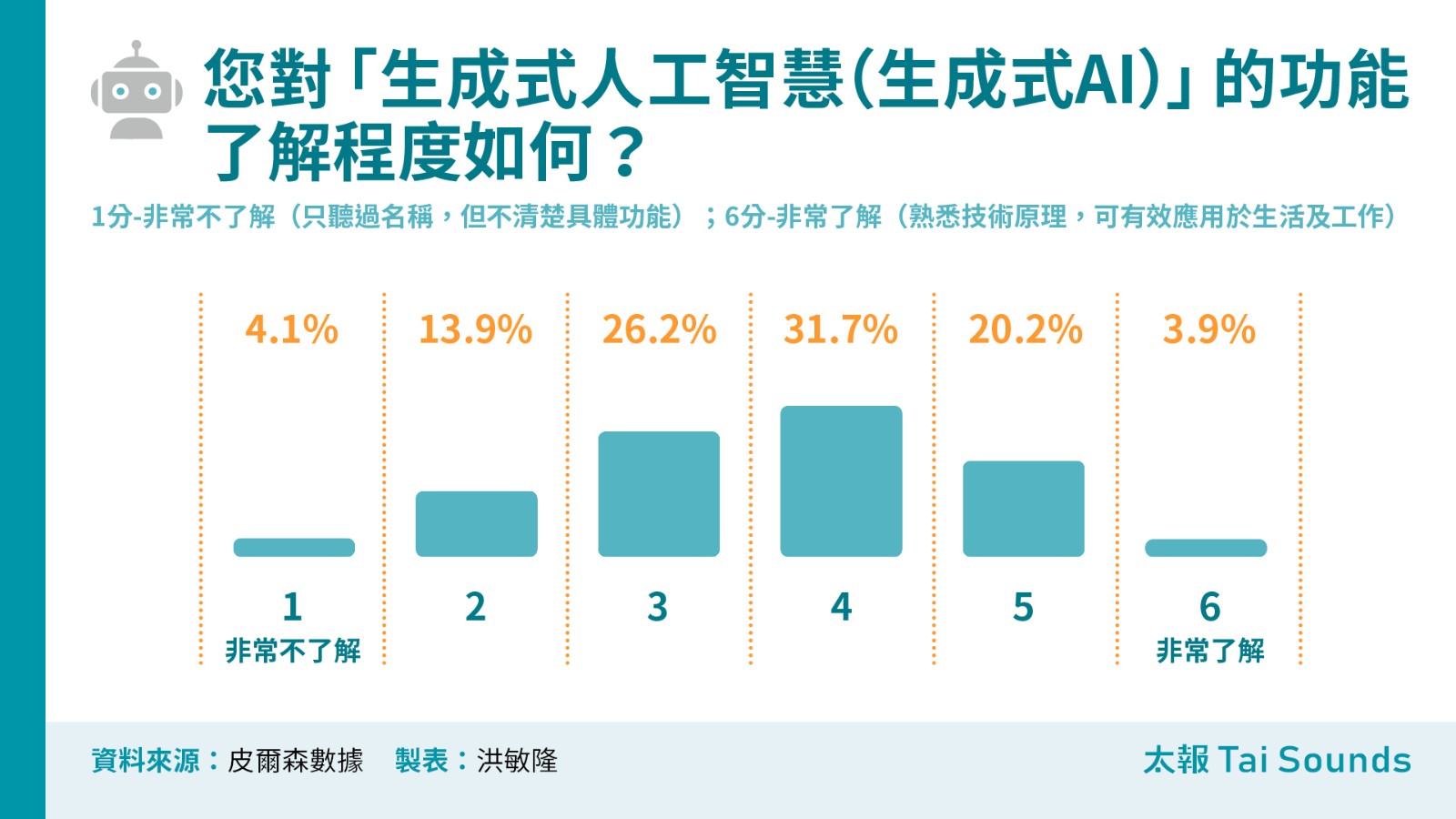

《太報》本次所做調查,請台灣民眾自評對生成式AI的了解程度,有55.8%認為自己偏向了解生成式AI的功能,其中24.1%認為自己較熟悉技術原理、可有效應用於生活及工作(5-6分),另一方面也有44.2%人偏不清楚生成式AI的具體功能(3分以下)。

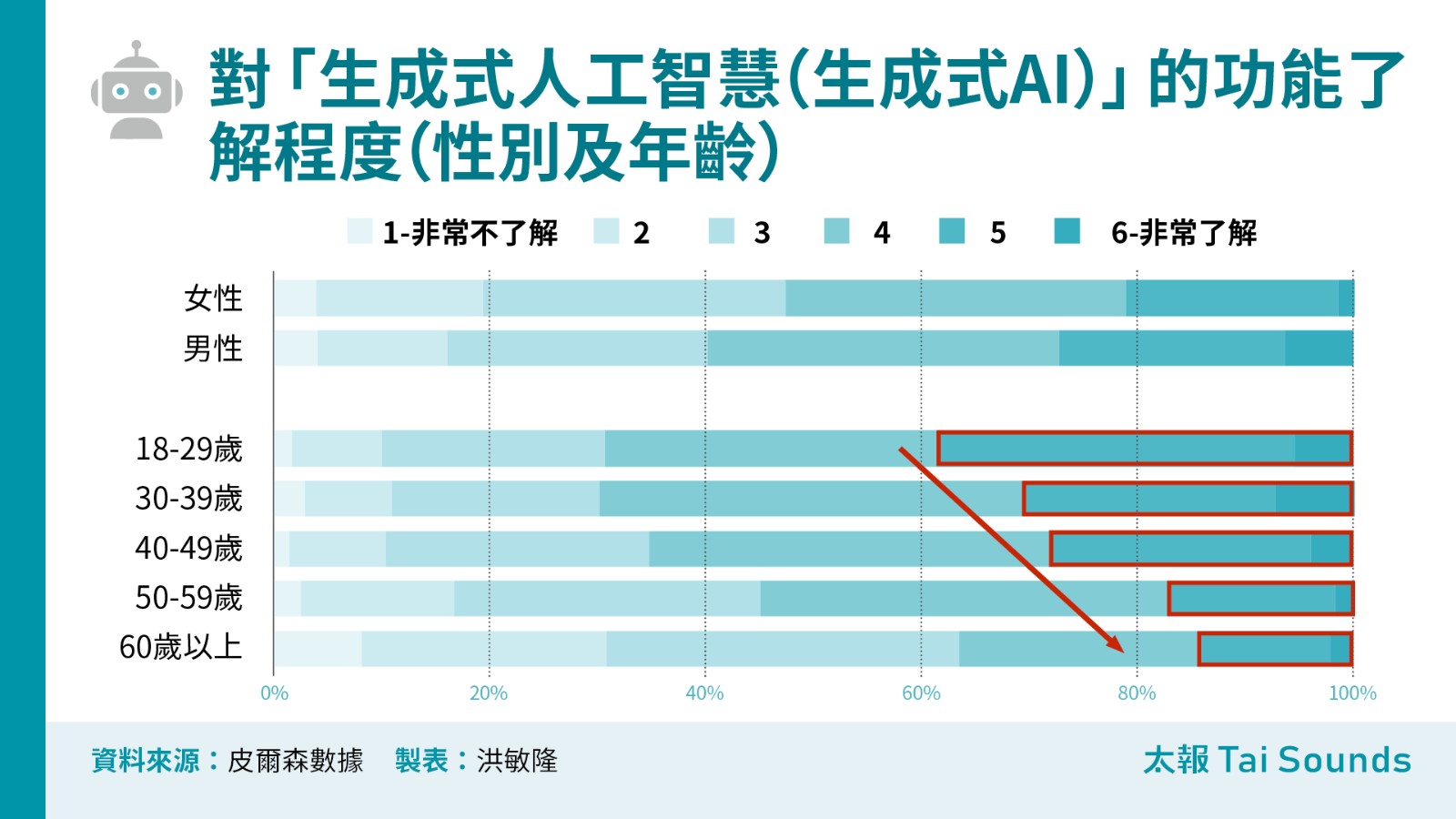

整體而言,男性自評對生成式AI更了解的比例高於女性,有27.3%選擇5分以上,高於女性的21.2%,反觀女性偏不了解的比例是47.5%,大於男性的40.3%。

如果是依年齡層來看,年輕族群對生成式AI的了解程度也較高,18至29歲有近7成(69.3%)自評自己偏向了解生成式AI的功能,且有近4成(38.6%)選擇5分以上,30-49歲的受訪者也有約3成的比例,但40歲以上隨著年齡的增長,偏向了解程度的比例逐步下滑,60歲以上認為自己熟悉的只有約1成5,但有63.5%認為自己偏向不清楚生成式AI的功能。

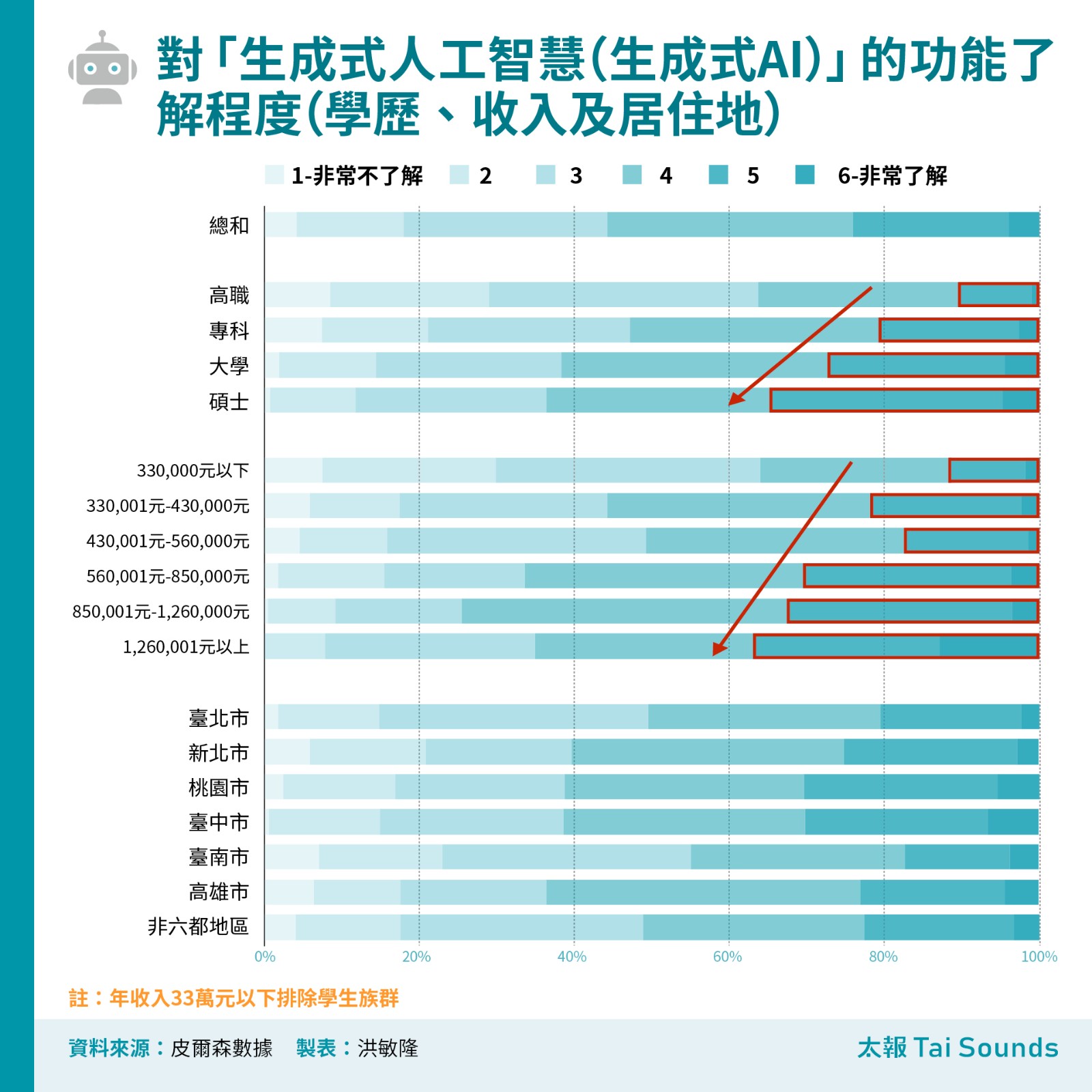

在學歷與年收入方面,民眾自評對生成式AI的了解程度也有正相關。高中學歷者自評對生成式AI偏向不清楚功能的比例達到61%,反觀專科以上認為自己偏向了解生成式AI的功能都超過5成,大學學歷自評偏了解超過7成,且碩士有約3成5(34.9%)認為自己較熟悉技術原理、可有效應用於生活及工作(5-6分)。

以個人年收入來看,收入越高對生成式AI的功能了解程度越高,年收入126萬以上者有3成7認為自己熟悉技術原理、可有效應用於生活及工作,反觀年收入43萬至56萬元者,有將近5成(49.3%)偏向不了解AI功能。

皮爾森數據從學歷與收入分析,此趨勢可能與資訊接觸管道更多元、實際應用經驗較豐富有關。

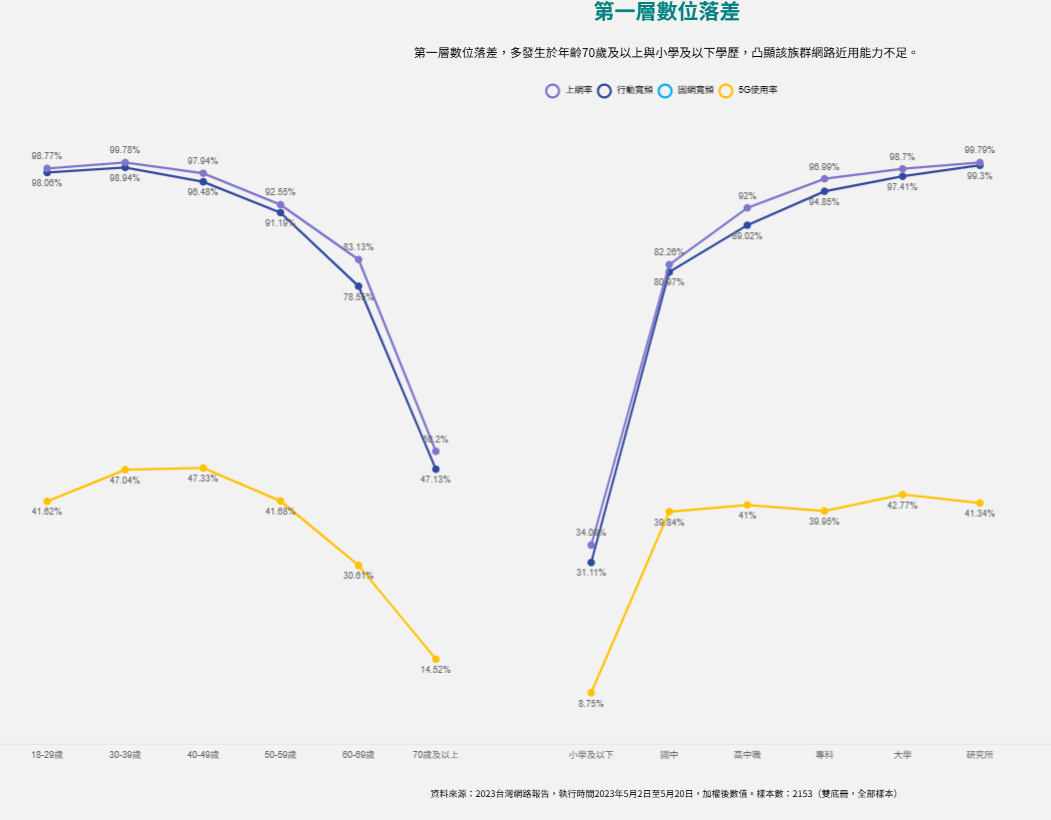

財團法人台灣網路資訊中心所做的「台灣網路報告」,曾經針對數位落差分析指出,「強調連網和數位設備的持有」的第一層數位落差,多發生於年齡70歲及以上與小學及以下學歷,凸顯這些族群「網路近用能力」不足。

台灣目前正在推動的「人工智慧基本法」草案,如何推動各級學校、產業、社會及公務機關之人工智慧教育,提升國民的數位素養,減少數位落差是關注的重點之一。財團法人台灣人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀說「學AI不是學歷史,而是像學游泳」,強調AI的學習必須親自動手操作,光靠閱讀或聽講是不夠的,須提供工具給學員實作,需要跟游泳一樣實際操作才能學會,基本法應該要明定學習機會。

專家指AI就跟學游泳一樣,要實際操作才能達到學習目標。圖為育達科大提供

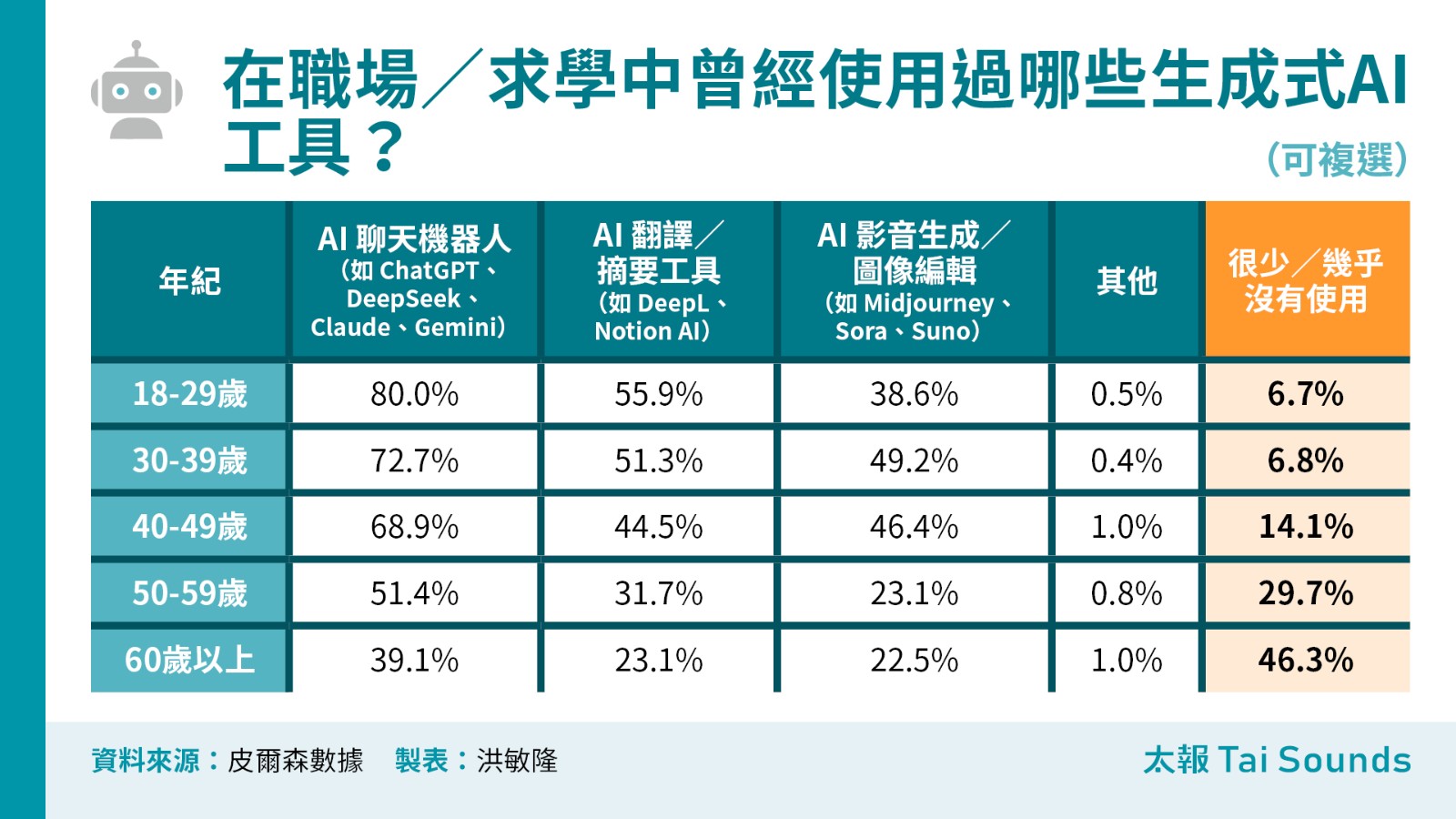

本次調查就發現,在年齡分布上,使用生成式AI工具有很明顯的落差。以使用ChatGPT等AI聊天機器人來說,18至29歲有使用的比例高達8成,但隨著年齡層的增長,使用比例跟著下滑,60歲以上更是不到18至29歲的一半(39.1%)。在很少/幾乎沒有使用的比例來看,60歲以上甚至有高達46.3%,是18至29歲的七倍(6.7%)之多。

歐盟基本權利機構(FRA)曾對國際發出警示,當愈來愈多活動需要透過數位工具完成,若高齡者的數位能力與其他年齡層落差過大,數位化的快速發展便可能將高齡者排除於社會之外,讓其落入相對不利的地位,尤其在數位程度越高的區域,尤為嚴重。

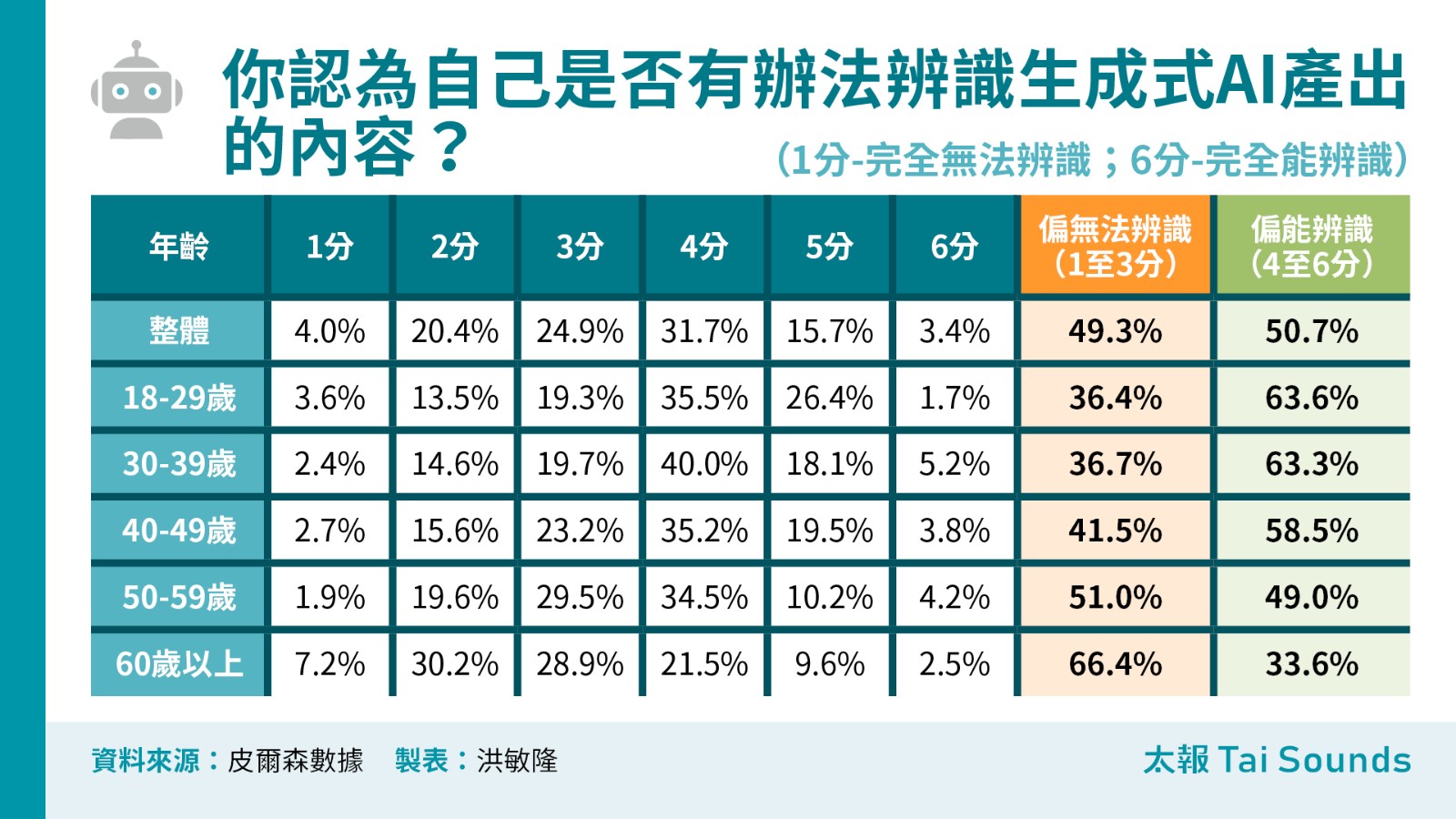

此次調查結果顯示,雖然整體民眾對於生成式AI內容的辨識信心認為「能辨識」與「無法辨識」的比例大致各佔一半,30歲以下的年輕族群中,有超過6成(超過60%)選擇4分以上,展現相對較高的辨識信心;但隨著年齡增加,信心則逐步遞減。至60歲以上族群時,更有66.4%選擇3分以下,其中37.4%選擇2分以下,明確反映出高齡族群對於辨識生成式AI能力的擔憂與不確定感。

弘道老人基金會執行長李若綺說,智慧助理等AI及數位運用讓生活更加便利,沒有這些能力的長輩就會對生活感到越來越氣餒,且數位及AI落差更將造成重要資訊獲取不均,不僅影響其健康安全,更與社會脫節無法獲取各種最新或即時的提醒與警告,包含預防詐騙資訊。

李若綺強調,怎麼讓長者面臨數位科技生活不感到氣餒,如何讓長者從資訊孤島到智慧連結,支持高齡者適應AI數位時代,加強數位科技普及,提升偏鄉高齡者的數位能力,協助長者與數位接軌,免除落入資訊落差的危機之中,是邁入超高齡社會很重要的課題。

讓長者可以懂得運用AI,讓學習變得更容易,也可以解決很多高齡問題。圖為台北市立大學提供

AI技術雖然已廣泛應用於日常生活和工作,從數位語音助手到個人化的推薦演算法,國際貨幣基金組織(IMF)2024年曾發布一份名為《Gen-AI: 人工智慧與未來工作》的報告,當高收入者或青年開始用AI來提高生產力時,低收入者或較為年長的勞工可能因為難以跟進,收入與前者的差距更遠。

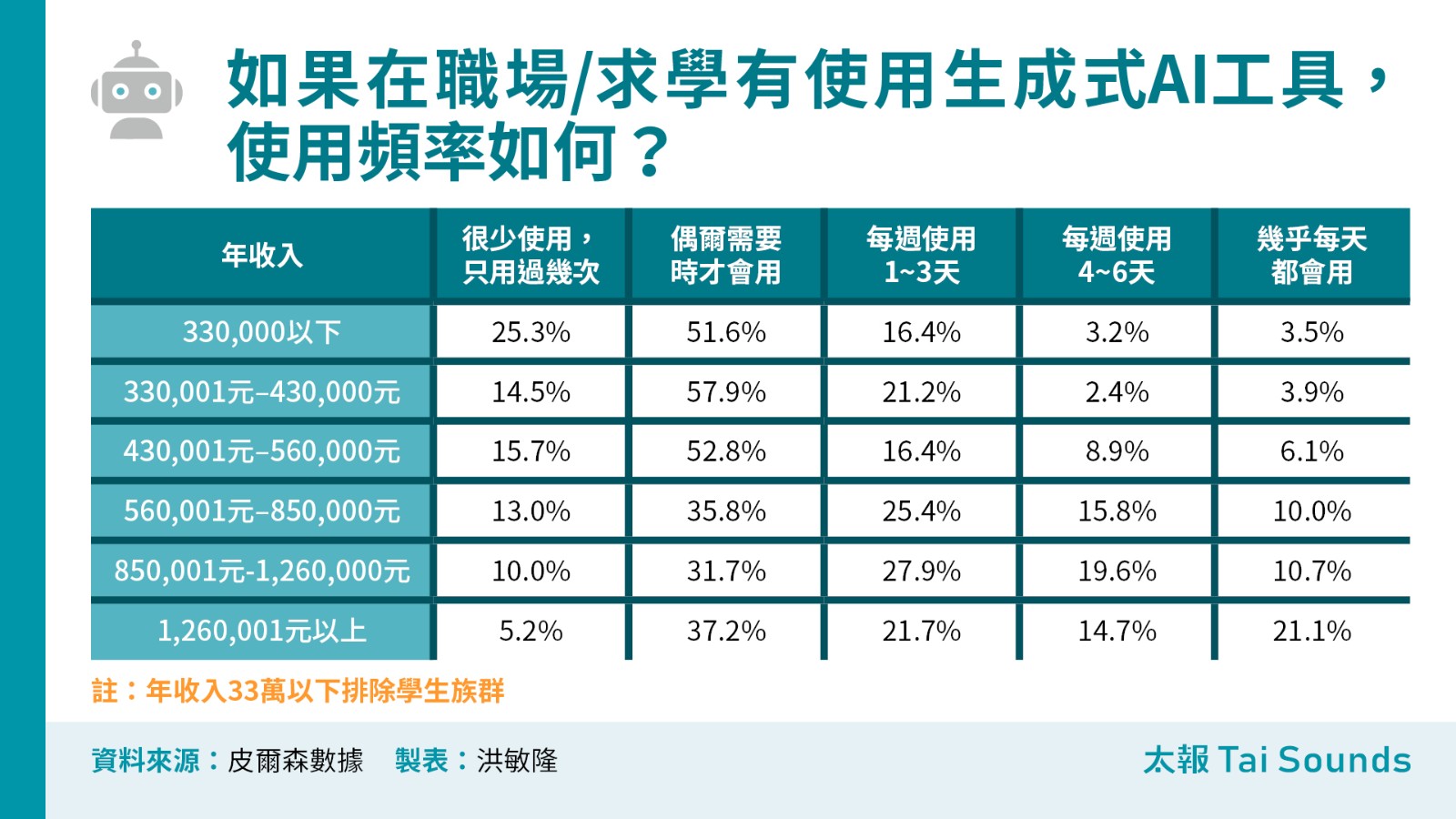

從本次所做的調查發現,在職場使用生成式AI工具,使用頻率會因為年收入高低而有明顯落差。以每週經常使用來看(幾乎每天+每週使用4至6天),年收入43萬元以下的比例都不到1成,年收入越高的經常使用比例越高,年收入126萬元以上級距者已逾3成5比例;年收入33萬元以下者,很少使用或只使用過幾次的比例,則高達25.3%。

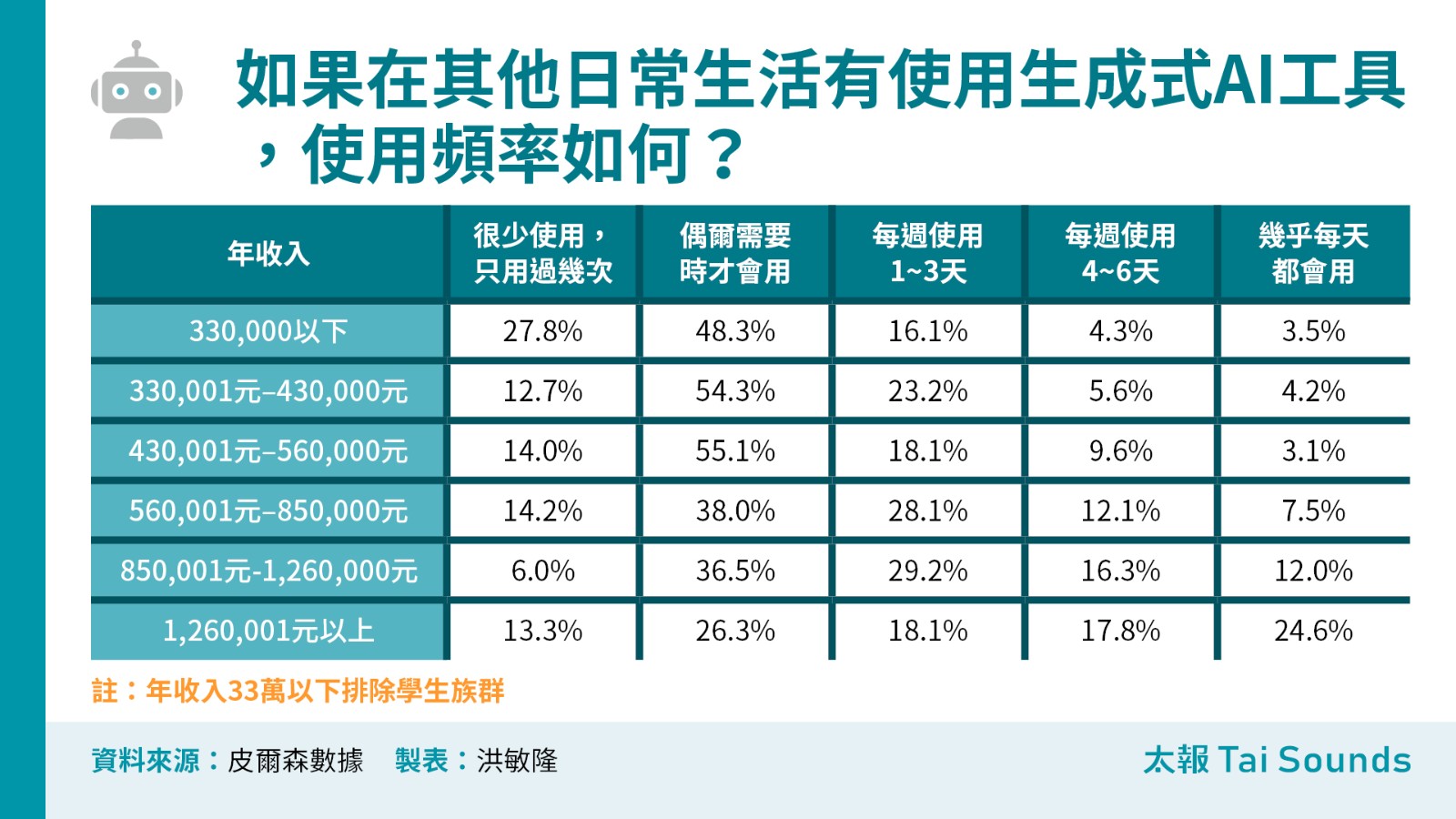

不僅是在工作場域,日常生活的使用,年收入高低也有很大的落差。以每週經常使用來看(幾乎每天+每週使用4至6天),年收入43萬元以下的比例仍不到1成,年收入在43萬到126萬的幾個級距,與工作場域相比也沒有太大差別。值得注意的是,金字塔兩端的差距,126萬元以上級距者經常使用已達到42.4%,相較工作的3成5比例高出許多;但年收入33萬元以下者,很少使用或只使用過幾次有27.8%,也比工作場域(25.3%)要高。

另一個值得關注的是,數位落差與AI風險認知有正相關,不僅是年長者會面臨詐騙等風險提高的問題,年收入33萬元以下的人,偏不同意「生成式AI營運商會妥善保護我的個人資料,確保所有與我互動的內容不會被不當存取或監視」的比例,和其他群體約有近4成至5成的比例相比,明顯偏低,只有25.2%。

今年(2025)4月在立法院召開的「人工智慧基本法」草案公聽會時,侯宜秀強調,未來應著重在提倡普及化AI素養教育,不分年齡、階層,涵蓋理解、運用、評估和反思AI的能力。

數位發展部次長葉寧說,政府在培育人才方面,會和國科會、教育部合作,像是推動AI素養及AI專長的培訓,並在數位平權下讓國民共享數位轉型利益。

教育部次長葉丙成說,AI演進速度很快,現在跟兩年前不一樣,兩年後跟現在又不一樣,目前教育部在中小學的推動,是讓老師、學生熟悉、喜歡及運用AI,讓台灣孩子體認用AI是好玩,就不會害怕,對老師教學上也會有幫助。

MeetAndy AI共同創辦人薛良斌提醒,目前草案提到要致力於數位平權及人才培育,但都未提到經費的來源,由政府建立人工智慧的基金,針對偏鄉、弱勢族群,提升接觸人工智慧的機會,並且必須要有成效指標。他也建議,產學研的資源應該整合,推動系統性的計畫,甚至可以建立教育資源共享平台。

如何在AI時代,可以讓所有人有權利確保其帶來的機會能公平地使用,必須建立完善制度及配套,才能弭平或是避免世代、階層等數位落差擴大,達到數位平權,雨露均霑的目標。

最新more>

熱門more>

- 遭爆料「下藥性侵」拍裸照 三立高層兒全說了!認了交往江祖平「8/31才分手」

- 「試車」淫男曝光「1人蹂躪20女」 她遭逼賣淫做一半猝死

- 9歲女童在補習班被藤條「打到腦震盪」 隱忍不敢說「怕下次被打更用力」

- 北投3死命案 他推開門驚見父母、外婆全死了

- 熱翻!蛇蛇涼躺全聯冰櫃「去皮雞肉」上 婆媽嚇傻 網曝光「毒性」全聯回應了

- 外商人心惶惶!現代汽車員工持B1簽證赴美出差也被捕

- 「雨刷」又栽了!蔡政宜再捲嘉義光電弊案 「出國避風頭」機場遭攔下拘提

- 粗暴灌食、拉去撞牆!台東特教6幼童遭狠虐 4師求刑最重可判41年

- 射後快逃!母豹交配後痛到暴怒 公豹逃命瞬間獲攝影獎

- 江祖平突發「不自殺聲明」 嗆三立副總:地檢署我一定會去