快訊

- 足協頻爆爭議!理事長王麟祥今請辭 盼接任者持續改善制度

- 歐盟歡迎中國重新開放安世半導體晶片出口 爭端有望解決

- 「來都來了」? 澳門查獲14名流鶯、其中2人是女裝男子

- 陪同蕭美琴完成訪歐歷史性任務 林佳龍社群發圖文致謝總統與外交團隊

- 台積電董座魏哲家腳下運動鞋超吸睛 他笑稱:明年大家一定買得到

- AI 時代產業鏈重構法治政策挑戰!升級「Made with Taiwan」成解方

- 【一文看懂】「最高階級共諜」吳石狂洩重大軍情 成中共打敗國民黨關鍵

- 日本買防熊噴霧小心假貨 使用要在5公尺內

- 日本熊害傷人再添兩人 溫泉旅客在停車場被熊毆傷

- 阿富汗與巴基斯坦談判無疾而終 雙方暫時保持停火

- 台中2男吵架!他遭刺腹「臟器外露」送醫搶命

- 鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉

- 「沒能幫他推輪椅…」高市早苗談丈夫授勳遺憾 40萬人淚讚:真正的領袖

- 防鳳凰颱風…光復鄉又要撤離!估雨量達800毫米「恐有新堰塞湖」24小時內潰決

- 新聞編採的AI革命:省時、出錯與勞資博弈

- 昔爆偷吃人夫、今未成年飲酒 《第一戰隊五獸者》19歲混血新星遭解約

- AI寫詩已無法區分 鬼太郎故鄉的「川柳」比賽將停辦

- 心碎!「極其私人家庭事務」缺席世界大賽原因明朗 道奇左投心聲曝光

- 再澄清追悼白色恐怖受難者不含共諜 鄭麗文:吳石與政治思想犯不同

- 新幹線有熊! 小熊闖日本車站車庫躲了約2小時遭捕獲

【失智海嘯2-2】制定專法、拉高層級 「全面強化預防、照護」日韓給方法

2025-07-07 08:05 / 作者 洪敏隆

面對失智海嘯,民間團體呼籲應立專法。資料照,李政龍攝

失智海嘯來襲,世界衛生組織於2017年發表「全球失智症行動計畫」,呼籲各國制訂應對失智症的全國性策略,相較於全球有美、英、法及鄰近日、韓等逾30個國家制定專法,且多數負責人是國家最高首長,台灣卻只有訂定失智症防治照護政策綱領,歸屬在衛福部長照司下,限制政策全面性擬定及推動。

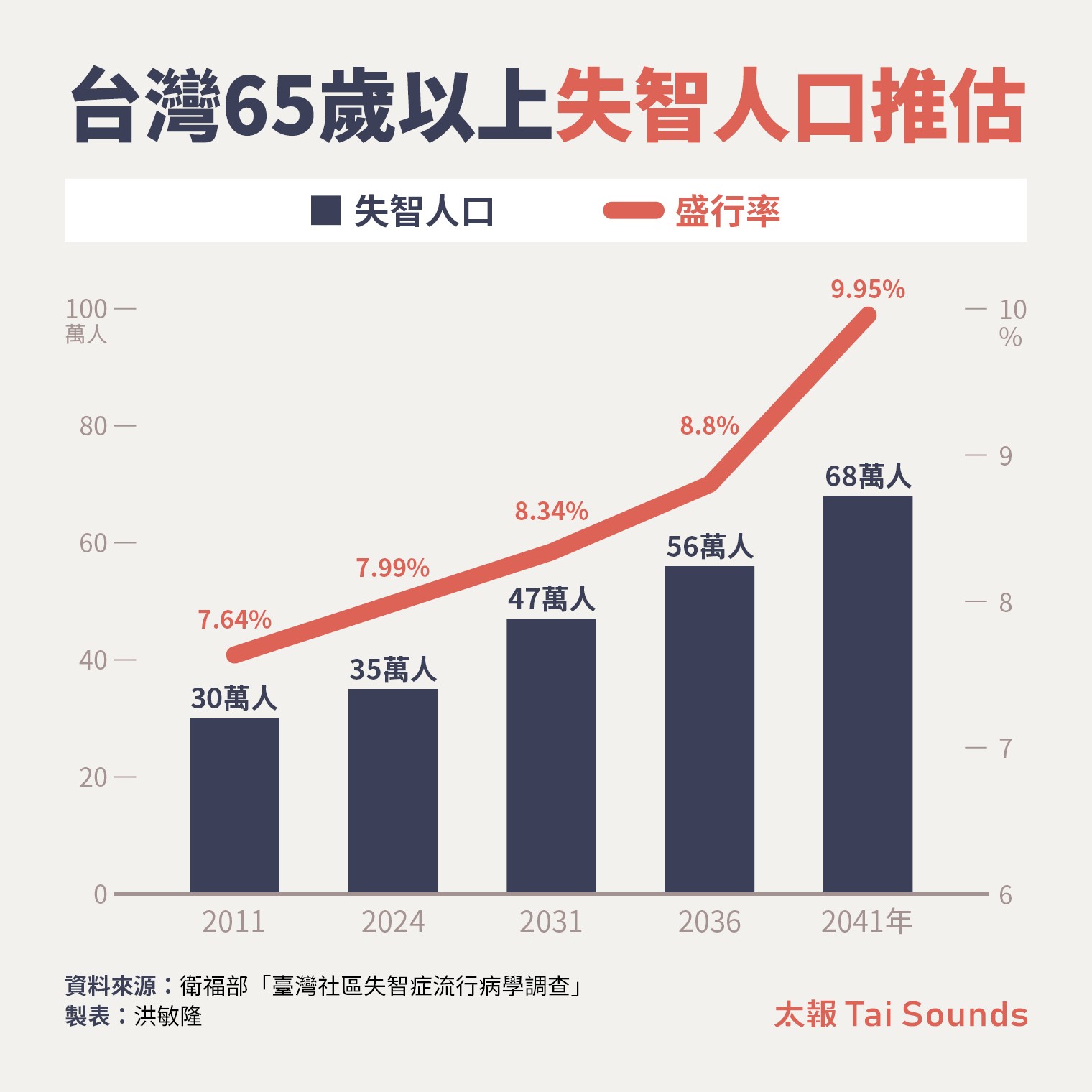

台灣人口結構持續老化,老年人口比例增加,而失智症的發病率隨著年齡增長而提高衛福部所做「臺灣社區失智症流行病學調查」,推估2024年65歲以上失智人口是35萬人,失智盛行率是7.99%,預估在2031年,65歲以上失智人口將達到47萬人,盛行率是8.34%,2041年更將達到68萬人,盛行率逼近10%,對對社會和醫療體系都帶來巨大挑戰。

世衛的「全球失智症行動計畫」呼籲各國針對失智症要包含7個行動領域,包括失智症為公共衛生之優先要務;對失智症之認識及友善態度;降低罹患失智症風險;失智症的診斷、治療、照護及支持;協助失智症照顧者;失智症資訊系統;失智症之研究與創新。要落實政策及執行措施,須遵照部會合作的失智症公共衛生因應策略、失智症患者的人權等。

台灣雖然早在2014年就推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案」,並在2017年參酌世衛的計畫推行「失智症防治照護政策綱領暨行動方案 2.0(2018-2025 年)」,雖然每半年有追蹤各機關依權責的執行成果,每年召開跨部會檢討會議,長照司也計畫今年編修失智症照護行動綱領,蒐集各部會權責的衡量指標、目標值及工作項目,預計下半年推行失智政策綱領2.0plus。

看在專家眼中,台灣應該比照鄰近日、韓等國,制定《失智症防治照護專法》,明定政府權責,定期檢視更新國家政策,並由行政院設立「失智症政策推動小組」,以國家層級推動前瞻性政策規劃,加強各部會在防治、診療、照護整合協作力度。

失智觀念的倡議還需要加強。洪敏隆攝

台灣失智症協會顧問湯麗玉說,制定專法對於未來推動政策才會「於法有據」,需要跨部會協調時,比較容易推動。更重要的是,必須提高層級,目前主責單位是長照司,層級太低,應該要提升至行政院層級,才能叫得動各部會,才能真正落實跟推動。

湯麗玉曾擔任多年的台灣失智症協會秘書長,從台灣第一個失智症政策開始,她就有參與其中,對於「部會協調是非常困難的事」有很深的感觸。她強調 失智涉及的不是只有長期照顧議題,還牽涉勞動部、金管會、交通部、內政部、教育部等很多層面,例如輕度失智者目前仍在開車、騎機車,這牽涉到交通部,失智症者在便利超商買東西沒有支付,牽涉到內政部警政署,涉及跨部會的政策必須有專法連結,湯麗玉強調:「有法的時候,政府單位就非做不可,沒有法源依據,相關單位就會選擇可做、可不做。」

天主教失智老人基金會處長陳俊佑說,民政系統在失智照顧及防護是不可缺的環節,鄰里長扮演很重要的角色,但是現有政策綱領對於民政沒有賦予更多責任,建立專法才能夠把整個失智預防及照護的社會網路建構起來。

有專家透露,過去推動相關政策,除了衛福部,其他部會都是非常強烈抗拒,例如教育政策,教育部只有在樂齡課程推動,但失智症相關團體希望在中、小學甚至是大學都有相關課程,每個人對失智都要有概念,因為不論自身或家人都可能碰到此問題,但教育部始終不願意,各部會都是本位主義,缺乏強制力各部會參加失智症會議都讓人覺得「為何要我來?」,每個人都覺得是衛福部的事。

失智議題涵蓋很多部會,例如騎樓高低起伏,會影響失智者行動和身體狀況。洪敏隆攝

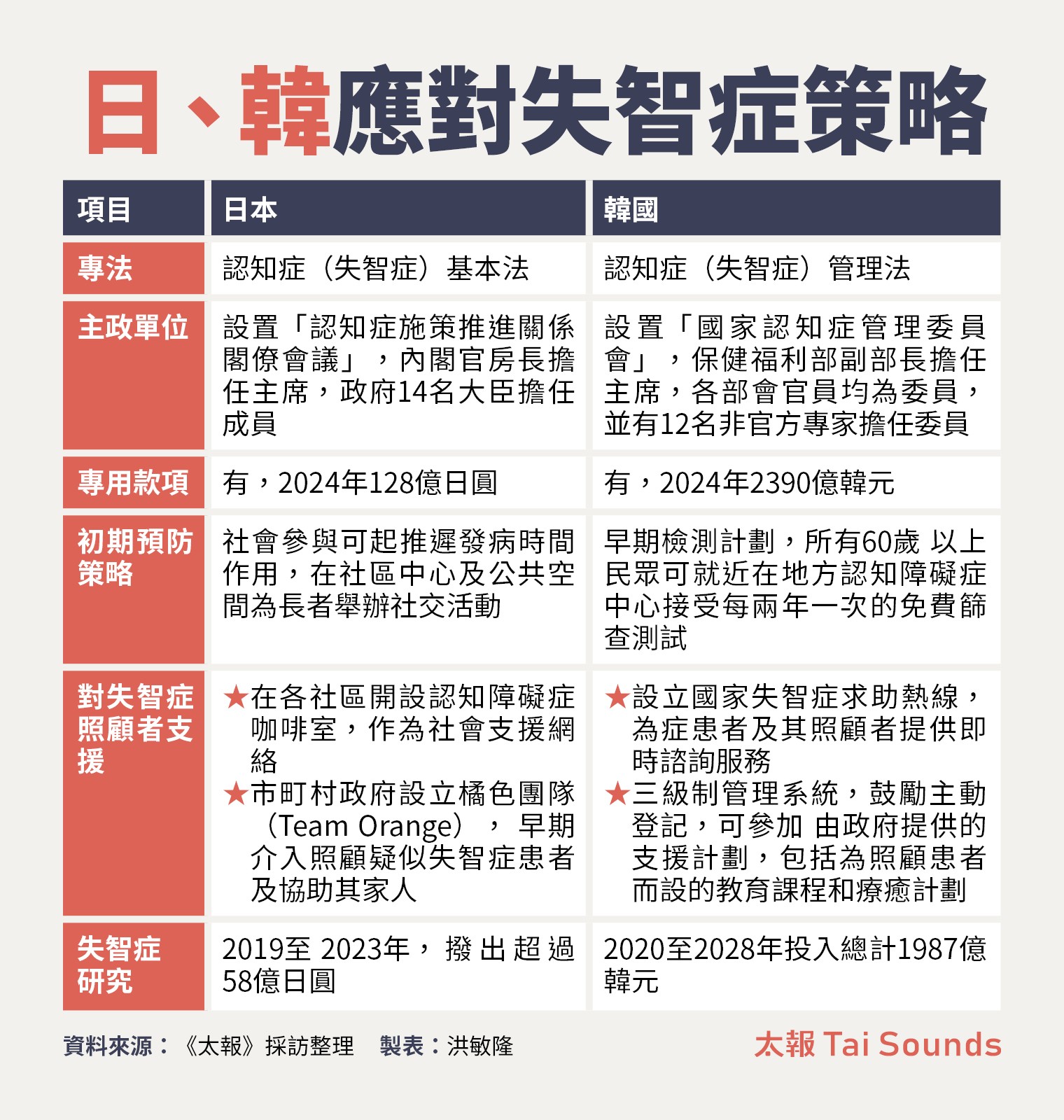

日本在2023年制定專法前,就已經針對失智症的政推動將管理層級拉高,成立失智症施策推進閣僚會議,由內閣官房長擔任主席,政府的14名大臣擔任成員,閣僚會議負責協調各行政部會之間的緊密合作,以順利推動失智症的政策發展。

韓國更是早在2011年就制定《失智症管理法》,明訂政府有法定責任每5年制訂新的全國失智症症策略,聚焦失智症護理防治和加強認知失智症相關政策所需的基礎設施等兩個領域,成立國家失智症管理委員會由保健福利部副部長擔任主席,各部會首長層級為委員,以利推動跨部會政策,並加入12名非官方的專家擔任委員。

彰化基督教醫院婦產部主治醫師、台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃說,從預防醫學角度指出,如果可找到高風險因子是可控的,會是最好調適失智的可改變對策。權威醫學期刊《刺胳針》(The Lancet)2024年報告,全球高達45%的失智症病例,可在生命歷程中提早預防,報告列出14項可控風險因子,其中空污占比是3%,顯示預防失智不僅是醫療課題,也是環境與公共政策的戰場,需要跨部會共同重視及推動。

面對失智海嘯,專家認為成立專法才能規劃穩定財源及長期政策,以失智照護服務為例,一直是以年度申請計畫方案形態執行,未有明確定位及發展藍圖,每年可能受到政策滾動式修正而大幅影響服務穩定發展。湯麗玉說,將失智照護挪到長照2.0,失智部分就會被模糊掉,必須像日、韓有法源依據及穩定專款使用。

日本與韓國都是每年編列失智相關政策推動的預算,且逐年增加。日本過去5年度的年度預算是增加32%至2128億日圓,韓國去年的預算更是高達2390億韓元,兩國不僅健全發展質量兼具的失智照護體系,並且重視治療及照護的研究發展,日本2019至2023年,共計撥用58億日圓投入失智症相關研究,韓國則是訂定9年計畫,從2020至2028年投入總計1987億韓元作研究,領域涉及病因和發病機制、預測技術和診斷、預防和治療技術等。

陳俊佑說,雖然政策綱領有七大項,但著重還是在長期照護及怎麼陪伴照顧,忽略「預防」的重要性,投入的相關資源較少,這些年該基金會感受很深的是「失智症者是照顧不完」,因此投入很多努力在預防延緩,加強觀念倡導及投入延緩失能模組。

他強調,失智症的發生跟國人生活型態有關,包括睡眠、運動及正確飲食倡議,應該要從根本做起,不然後面照顧再完善、再友善,當失智人口越來越多,下一代仍無法負擔,前面預防做好,後面資源建置才能更充足的因應,失智議題才能得到根本解決。

日本很早就從社區推動相關預防工作,認為社會參與可有助於推遲發病時間作用,積極在社區中心及公共空間為長者舉辦社交活動。日本政府並參考荷蘭的做法,早在2012年就在各社區開設認知障礙症咖啡室,作為認知障礙症患者及其家人的社會支援網絡。

因應失智海嘯,日本廣設橘色團隊在社區協助長者。圖取自日本相模原市橘色團隊中心網站

根據統計,日本已有超過8000間認知障礙症咖啡室,散布全國9成以上,超過1500個的市町村。市町村政府設立的橘色團隊 (Team Orange), 早期介入照顧疑似認知障礙症患者及其家人,為他們提供心理和日常生活支援。

韓國是在2010年就實施失智症早期檢測計劃,所有60歲以上居民可前往就近的地方認知障礙症中心,接受每兩年一次的免費篩查測試,根據2021年統計,380萬名長者曾接受篩檢測試,其中57.9萬名(約15%)被診斷出認知能力下降,並設立失智症登記冊,以跟進經篩查確定患有認知障礙症的人士及其照顧者的情況,進一步深入檢查,政府也會補助經費15萬韓元。其他參與篩查測試的長者,可參加認知障礙症預防課程 ,接受有關認知和預防腦退化的訓練。

韓國是亞洲最早針對失智症立專法管理的國家。圖取自韓國保健福祉部網站

韓國政府也成立國家失智症求助熱線,為患者及其照顧者提供即時諮詢服。根據統計,2022年求助熱線收到超過15.1萬次查詢,其中59%來自患者本人,其他來自其家人和親屬。

日、韓的失智症相關政策推動值得台灣借鏡,不僅設立專法,訂定明確政策方針及項目,並由政府高層級的跨部會共同推動,不論日本從地方層面或韓國的篩查計畫,不僅強化預防,也可提供相應的診斷後護理服務。面對失智海嘯,台灣應該要有更積極的作為。

更多太報報導

- 【失智海嘯2-1】從走失到安居 「更需要」社區接住迷途長者

- 林靜芸曝人生最難一刀 為失智夫開褥瘡手術、深見白骨潸然淚下

- 當初不解他們把病人寵壞 林靜芸走過照顧路才懂:那是真正的好醫師

- 早期失智可逆轉!退休婦健忘、找不到話語 醫用4招半年就見效

- 失智症新藥要開打了!健保署證實:已有藥廠申請健保給付 最快年底討論

- 林芳郁罹失智症 亞東醫院長邱冠明曝近況:身體硬朗、每季仍能出國

- 林芳郁失智醫界震撼 阿茲海默「跟正常老化不同」!醫揭辨識關鍵

- 林芳郁罹患失智症近5年!邱泰源:現正研議國外新藥導入台灣

- 曾任三大醫院院長 心臟科權威林芳郁驚傳失智5年!妻林靜芸新書揭照護始末

- 研究:高齡孤獨感恐削弱語言力 失智症機率大幅提高

最新more>

熱門more>

- 人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」!綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

- 噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默!「為何像是我犯了罪?」

- 完整時間軸/謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

- 【一文看懂】為何西日本熊害沒有東日本那樣嚴重? 答案是這一個動作

- 太子集團首腦陳志「用人哲學」起底! 中國人營運、新加坡人管理、台灣人執行

- 黃明志「4毒品反應」!警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動

- 楚奧特、大谷翔平同為洛杉磯球星卻是兩樣情 曾共事的道奇教練不禁感嘆

- 蕭美琴訪歐演講行程保密到家 外媒:有中國企圖破壞前例

- 道奇靠砸錢奪冠毀滅棒球?美記者逆風相挺「不食人間煙火的高層才是問題」

- 傳高市早苗幕後成功運作 阻止川習會去談「反對台獨」