快訊

- 藍北市松信市議員初選成一級戰區 「韓國瑜、費鴻泰主任」許原榮確定參戰

- 新國共論壇擬「常態化」舉辦 藍委建議:下半年應選舉為重

- 台北光復南路火災 「10樓竄烈焰」1男1女救出身亡

- 駭人餵藥奪命 !台中8歲、3歲男童雙亡 狠母遭當庭逮捕殺人罪收押

- 【一文看懂】聯發科法說三大題材 Google TPU、輝達N1、6G 衛星-地面網路戰略全包

- 法週刊:中國秘密網絡潛伏巴黎實施跨國鎮壓

- 英相施凱爾訪東京 日相高市備妥貓咪禮物相贈

- 輝達兆元宴研華與會! 研華總座:AI 算力導入邊緣AI全面爆發

- 多名台商當選中常委 國民黨人士指基層期許兩岸發展、也有人憂遭抹紅

- 半導體史上最大規模擴張!黃仁勳:台積電未來10年產能將會翻倍

- 伊朗南部港口發生爆炸 當局否認革命衛隊指揮官遇襲

- 才剛交保!「絕對能源」虛擬幣借貸詐千人50億 首腦邱志豪等9人遭羈押禁見

- 輝達投資OpenAI傳卡關?黃仁勳駁斥是無稽之談

- 新一批艾普斯坦檔案又見安德魯身影 美國淫魔可能進過白金漢宮?

- 甜蜜復仇!哈薩克女將Rybakina逆轉撂倒世界球后 生涯首度高捧澳網金盃

- 一堆人傻眼…桃園青年局大樓拉皮被譏「魔改」「紙紮屋」 官方回應了

- 石崇良稱狼醫「人都會犯錯」惹議 醫界緩頰:性騷與撤照不應劃等號

- 聽說海力士年終3百萬…三星員工怒了 6.4萬人形成「過半數工會」

- 輝達兆元宴吃這一味!黃仁勳現場投食放發燒臘飯、蘋果西打

- 中共又一高官落馬! 開會半小時前「部長消失」、整肅擴大中?

【非典工作青年1-趨勢】19.8萬青年拒當正職 他們擁抱自由還是走入困境?

2025-11-10 08:00 / 作者 吳尚軒 / 記者

青年非典型工作者達19.8萬人,渴望自由的他們又有多少人真的如願以償?圖為示意圖。李政龍攝

早上起床不急著趕車通勤,先泡杯咖啡,等腦袋醒來才打開電腦,勞碌後,下午到附近公園散散步,舒緩心情再找間咖啡店繼續趕工……這樣看似愜意的生活,是許多人對於接案、自由業的美好想像,更是如今青年的美好工作藍圖,然而,看似完美的生活真的如此完美,自由的背後又真的是自由嗎?

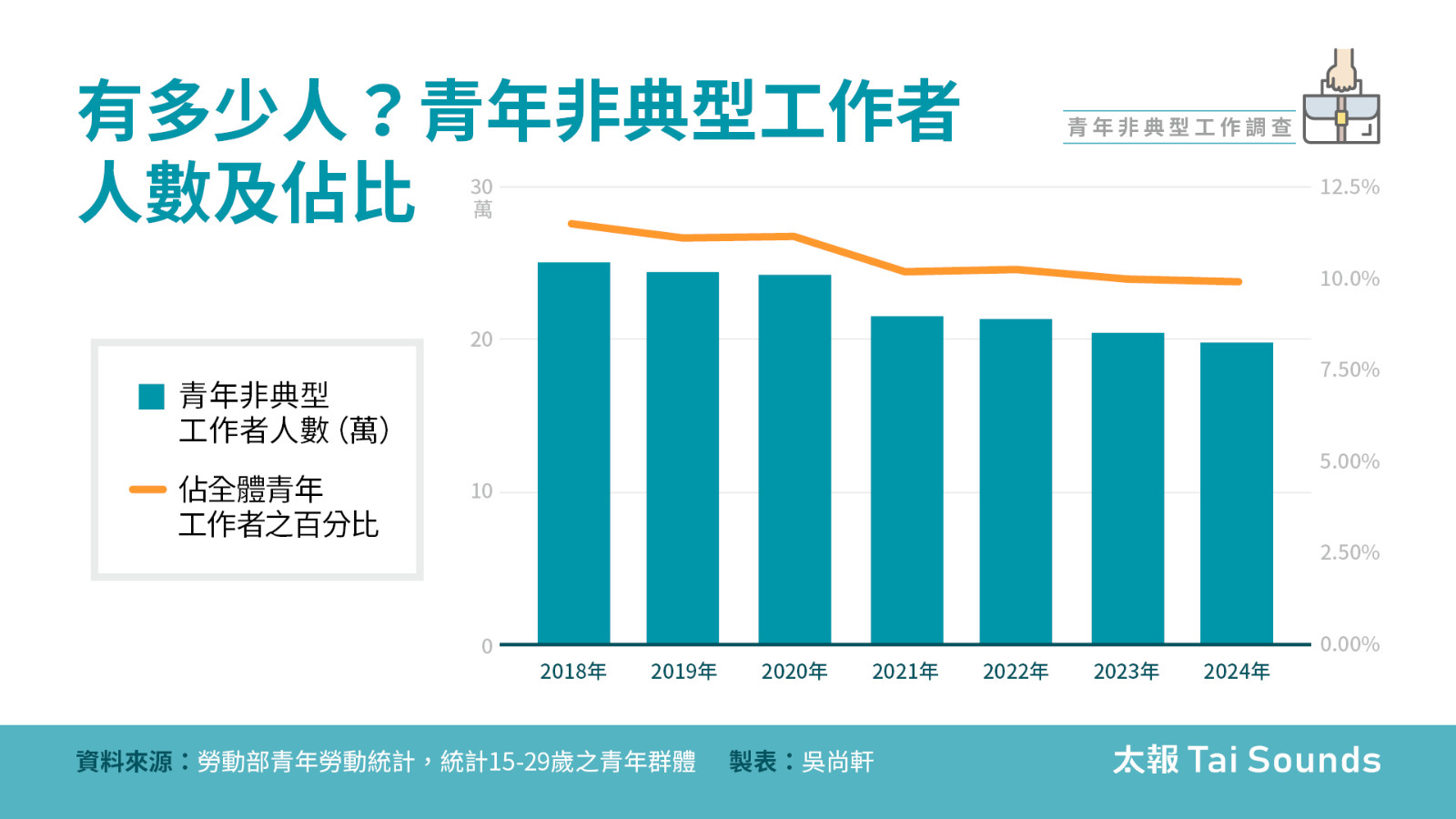

根據勞動部青年勞動署統計,在15-29歲青年就業者中,從事非典型工作的人數或比例都緩緩下將,從2018年的25萬人、11.45%,到2024年時減少為19.8萬人,佔9.94%。

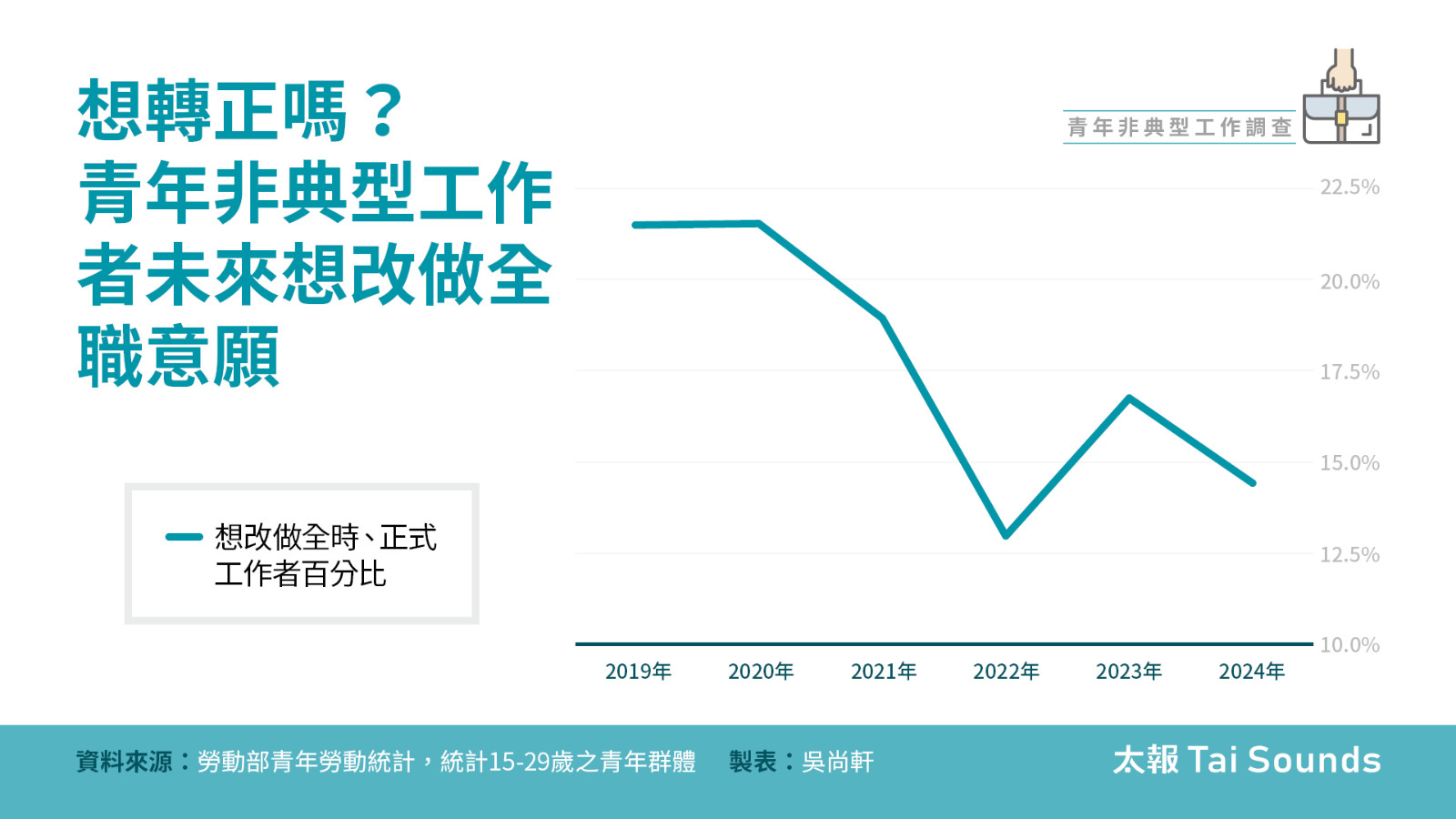

儘管族群縮小,然而卻似有「黏著度」增高之勢。同份調查詢問這些非典型工作者,未來改做全時工作的意願?發現有意轉正者比例明顯下降,從2019年的21.47%,到2024年僅存14.49%。

小米(化名)正是追求自由路上的一個案例。出社會迄今5年多,他當過行銷、品牌宣傳,到了今年(2025)4月終於辭職,暫時當接案講師,幫教育相關機構帶營隊、講座或培訓課程,談到離職的原因,他直言是心理上無法忍受,過去工作量大,每天通勤又花掉許多時間,接著還要在辦公室坐上至少8小時,「像機器一樣,9點一路做到5、6點」,做完事也不能提早離開,尤其後來開始遇到辦公室政治角力,不同陣營的人要大家選邊站,「搞什麼啊,我才不想管那種爛事!」

神奇的是,如今小米反倒常常還是9點開工,他認為是動機的差異,「我瞭解我什麼時候最有精力,就在那時處理最難的事」,也可以不受到空間拘束,當然目前他認為自己的收入仍然辛苦,每小時450元的講師鐘點費並不理想,加上接案,月收入高的時候3萬元,少的時候不到1萬元,但他認為至少時間、空間自由,還能選擇有興趣的案子,目前打算先花1年實驗,再思考是否轉回正職。

如今一台筆電就到處接案、工作,也改變許多年輕人對職涯的想像。示意圖,廖瑞祥攝

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益表示,日本有個名詞叫做「過酷」,很適合用來形容台灣的就業市場環境,不論製造業或服務業都是「非常嚴苛、高強度的環境」,職場環境一直沿襲台灣經濟起飛的工業時代,從底層做起,現在可能6、70歲的老闆總會說「我們以前都這樣拼上來的」,然而那時是一無所有的時代,「現在時代已經不同,年輕人工作價值觀已經轉變。」

政治大學勞工研究所教授劉梅君認為,青年非典型勞動者比例下降,可能是因為近年台灣各地缺工,企業願意開出較好條件,且以正職的模式招聘人手,也因此吸納一定比例的人力,當然,有一部分青年嚮往彈性與自由,尤其如今網路平台、電商等新興的數位經濟,也帶出更多機會。

網路確實打開許多機會,根據台北市就服處112年的青年就業調查,青年從事的非典型工作內容,仍然以餐飲、服務業的部分工時人員最多,佔比53.90%,此外多屬網路平台,「各類接案平台」達15.80%,「零售批發平台」為11.80%,包含FB直播販售、YouTuber、IG網紅的「網路共享平台」則有5.30%,平台經濟早已成為趨勢。

著名的接案平台「小雞上工」則分享分析,如今還有許多有趣工作,像有刊登者因在交友過程屢感挫折,以單次500元的價碼,徵求他人提供高情商建議,另一位因把房東惹毛,祭出1000元報酬,希望有人假扮家人幫忙道歉,此外還有:假裝搭訕朋友、幫外貌評分、幫丟黏鼠板、幫買泰國胡椒、幫買阜杭豆漿、詢問香奈兒櫃員聯繫方式、幫忙穿搭建議等等,看似日常,卻反映了人們在生活中情緒支持、便利代辦與社交互助等多樣化需求。

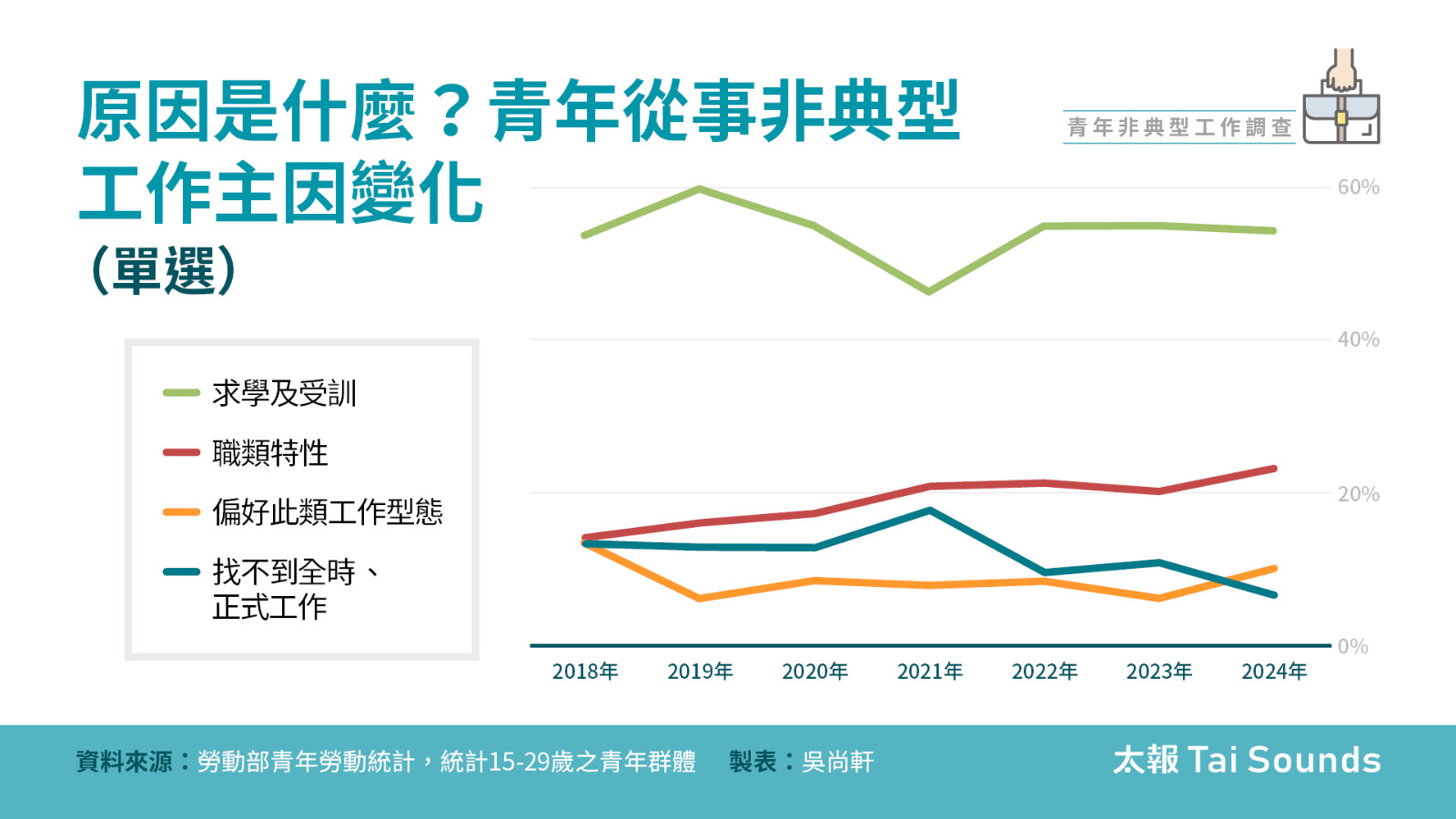

時代風氣確實在改變了。勞動部的統計也顯示,青年從事非以典型工作的原因,約有5-6成表示是因為「求學及受訓」,然而值得注意的是,回答「職業特性」者穩定上升,2018年為14.22%,來到2021年突破20%,2024年已為23.13%;回答「偏好此類型工作型態」者,2024年則為1成,呈現先降後升之勢;回答「找不到全時工作者」也減少,2018年時為13.29%,2024年則為6.68%。

大學時曾在台灣讀書,來自香港、30多歲的Simon如今定居高雄,他接攝影、排版案,領有導遊證照偶爾也會帶短天數的旅行團,最近他思索考職業駕照,可以在帶團時更節省成本,或者也可以轉行開計程車,「長遠來講,我的目標是可以在任何地方生活。」

過去他在雜誌社當編輯,實體出版越來越不景氣的時代,他發現自己負責的業務內容越來越複雜,有時他要排版、有時要外出採訪,有時要攝影,也有時候要負責辦活動、統籌,慢慢地,開始會有合作過的客戶問他,有案件需求,能否外包給他?有時候是幫忙活動記錄,有時候幫忙寫新聞稿,他也因此決定,開始轉向自由業。

零星接案迄今6年左右,他坦言自己的收入仍不穩定,非常浮動,但是相較下生活平衡許多,工作進度可以自由安排,他往往下午可以去逛展覽、到海邊看夕陽,晚上再回家忙,而非像過去一樣,事事都需要看公司的臉色。

接案迄今6年,Simon的守備範圍從攝影、排版到帶團導覽,近期也在思索考取職業駕照。圖為Simon進行文化導覽。Simon提供。

輔仁大學社會學系特聘教授戴伯芬表示, 在制度面來說,勞工的每日實質工時其實不斷提高,正式受僱者薪資增長幅度相對來說,是不及時薪制工資;再者,台灣薪資水準仍低,對年輕人來說,除了有勞健保或所謂升遷機會外,比較後會覺得做正職收入沒比較高;第三是受高等教育影響,對於水電工等薪資水準較高的藍領工作,不願「屈就」。

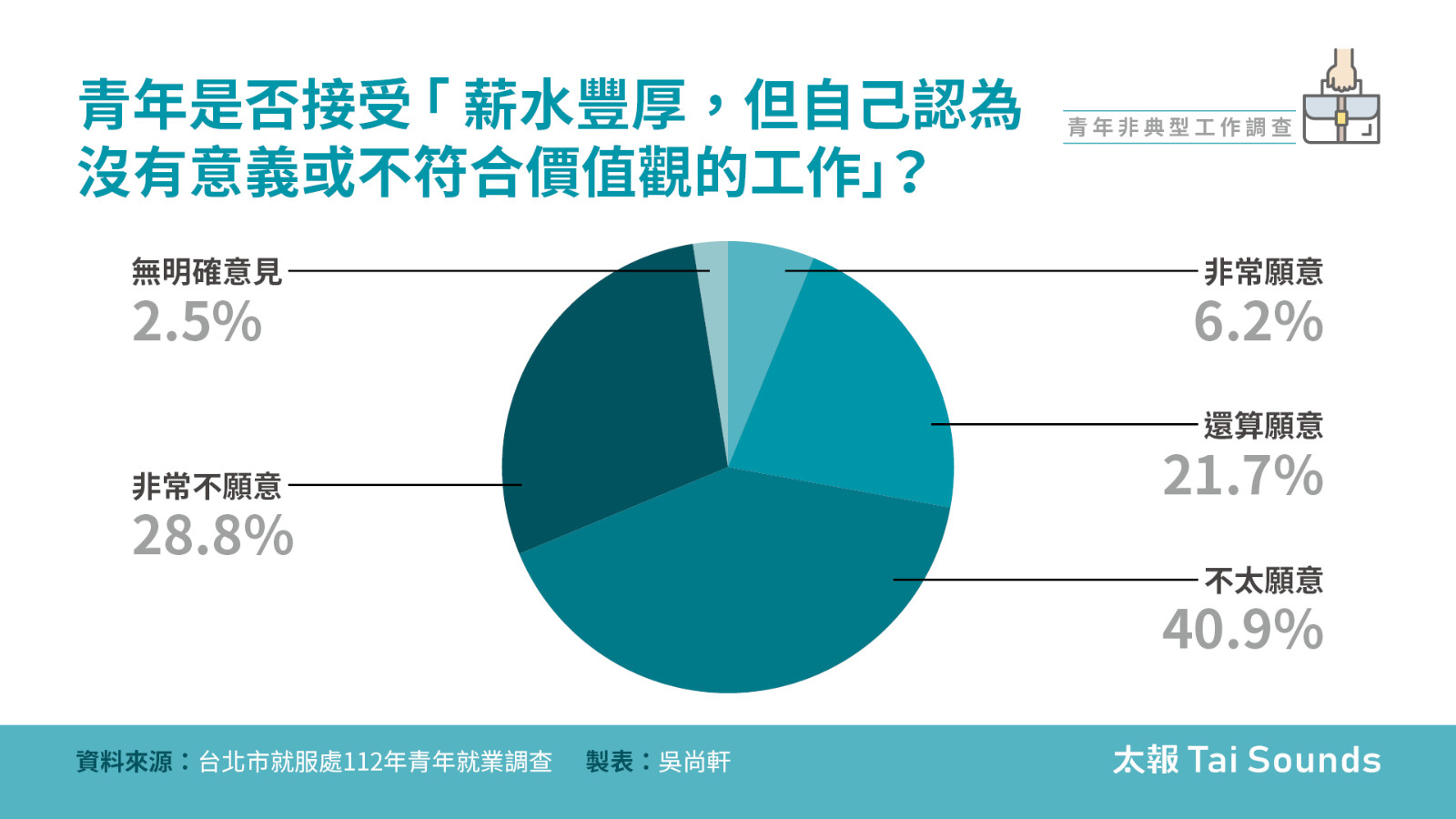

對此,台北市就服處的調查也有另一數據可做參考:詢問能否接受「薪水豐厚但沒意義的工作」,僅27.9%青年回答偏向願意,甚至有28.8%回答非常不願意。

再者,詢問「畢業後多久適合進入穩定工作?」僅16.6%受訪者表達要立刻進入穩定工作,最大宗者為「畢業後2-3年」,佔據29.8%,其次為「畢業後1年」佔據19.7%,甚至有14.9%認為,畢業後5年才需要進入穩定工作。

戴伯芬指出,年輕世代的價值觀裡,認為自我實踐比薪水重要,若正式員工與打工的收入差距不大,寧可不要更多的責任與負擔,不要承擔賺錢、養家活口的責任,當然也跟新世代婚姻價值觀有關,希望把更多時間留給自己,以個人興趣當作優先,若他願意賺更多錢,可以做兩份工作,合計收入還比一份專職高,不會像過去一樣循規蹈矩走固定、穩定的職涯。

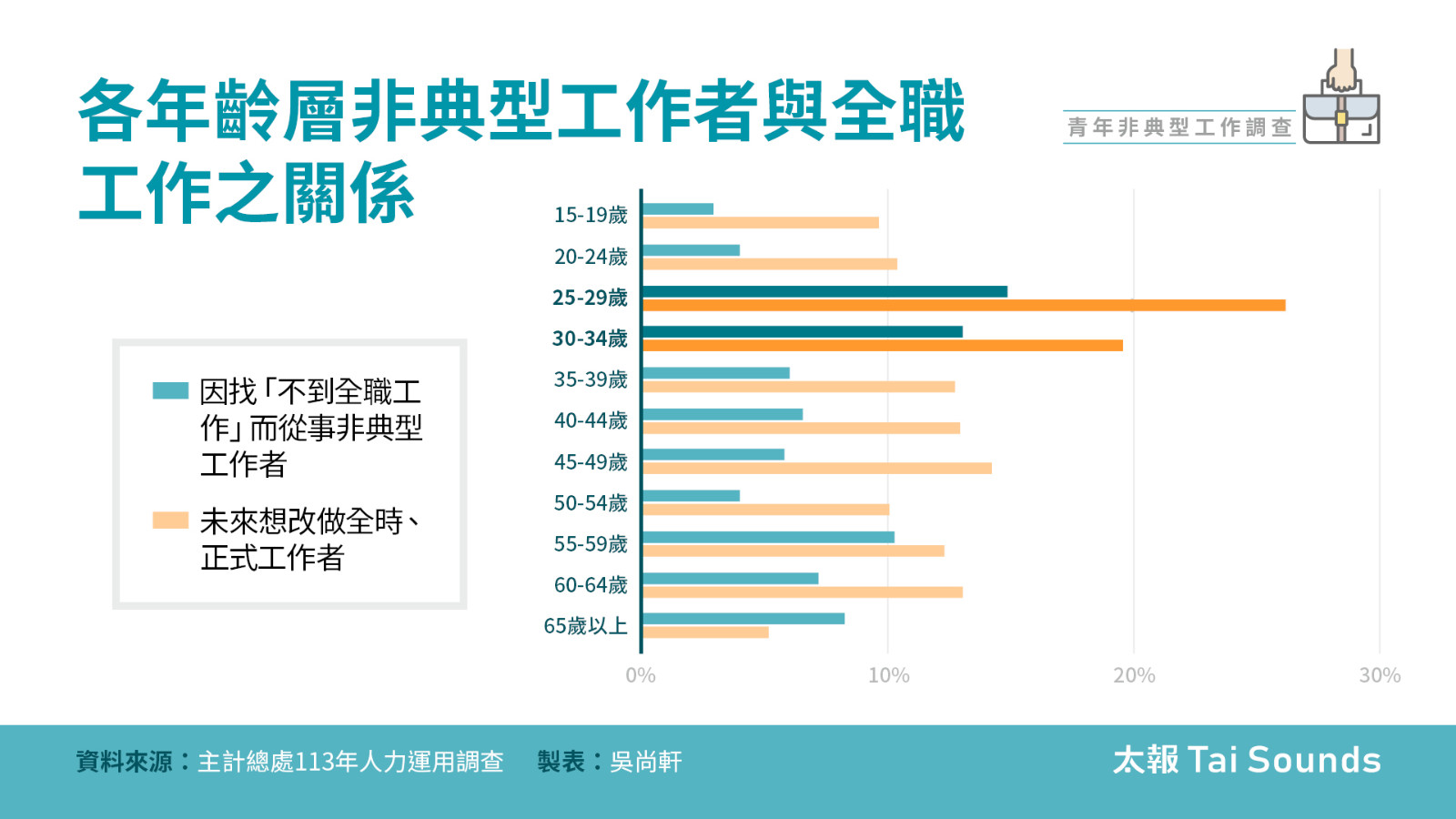

不過值得注意的是,根據主計總處的調查裡,25-29歲者回答「找不到全時、正式工作者」的比例為14.92%,為全年齡層中比例最高者,同時,對於未來想不想改做全時、正式工作,25-29歲族群也有高比例者有意願,為26.27%,其次為30-34歲者的19.59%。

劉梅君分析,這往往跟受訪者的生命歷程有關,非典型工作相比下仍較不穩定,如果有婚育需求時,可能就會傾向找全職工作,此外在非典型從業者中,「有部分自由其實是被動的」,他們的收入可能其實不高,但想轉正職卻沒成功,或轉正,能得到的待遇、福利也不理想,「他賺不了多少錢,又要失去自由、被人管」,因此沒有誘因轉回正職。

然而,並非所有被迫從事非典型工作的人都選擇放棄。台灣基層人力缺工,許多人反倒把找不到理想工作的挫折,轉變成尋找自我的機會。

許多年輕人認為,不用一畢業就急著找穩定工作,可以先到處嘗試。圖為示意圖。李政龍攝

RC今年6月剛從大學畢業,如今過著打零工的生活,除了幫電商平台的自取店上架,就是在各個展場當短期工讀生,寵物展、酒展、旅遊展、食品展等等,從世貿到南港,足跡遍布北部各展館,每個月收入介於2-3萬元之間。

大學的主修是動畫,本來也有心成動畫創作者,然而台灣動畫業界待遇不佳,加上RC的學校一度爆發副校長捲款風波,財務陷入危機下許多教師臨時被解聘、課程大受干擾,也讓她感覺自己沒有受到足夠的訓練,達到符合期待的要求,曾經一度嘗試求職,「但要嘛沒看上我,要嘛就是待遇真的很低,還要兼行政、報帳之類」,於是暫時放棄正職,先到處打工。

假若正職工作待遇跟接案、兼職相差無幾,對年輕人來說可能缺乏吸引力。圖為示意圖。廖瑞祥攝

年紀是22歲,展場往往一站就是8個小時甚至10小時,「我也知道,這種體力活不可能做一輩子」,RC說目前就是希望一面工作,一面籌備創作作品,希望在社群上打開創作者生涯,給自己整個23歲的時間嘗試,如果這一年下來無法成為創作者,就會認命開始找全職工作。

張烽益觀察,年輕人投入非典型工作有兩個極端光譜,一個是自我放飛,認為再怎麼努力也買不到房而放棄,另一個是獨生子,可以等以後父母留下的房子,這兩個極端都會產生「追求自我」的工作價值,因此過去視為「工作自主性低,但勞動權益保障高」的鐵飯碗,如公務人員、教師,都面臨缺工窘境,反而是沒勞權保障、退休金的外送工作有許多人投入,就是要追求工作的自主性,「自己決定工作的節奏,自己安排工作的時間。」

學者認為,選擇非典型工作的青年有兩種極端:放飛自我或家裡有靠山。圖為示意圖。廖瑞祥攝

南華大學應用社會學系副教授周平則認為,對於非典型工作者的狀態,可以他們面對外在環境時是否自願,以及內在動機是否積極,劃分成四個類型來看。

他解釋,第一是「自願+積極」者,有獨特創造力或技能,不想過朝九晚五而選擇自由接案;再者則是「自願+消極」組合,不喜歡全職工作,但又沒學習、更新技能,只能從事低薪、沒保障的工作,工時甚至比以前更高;第三是「非自願+消極」者,則可能因產業結構改變等因素,被迫選擇非典型工作,但也沒積極更新技能,陷入「躺平」的放棄狀態;「非自願+積極」的組合,同樣不得不轉為非典型勞動,但仍努力尋找機會或增進技術,甚至可能發現其他潛能。

學者分析,青年本身具備的技能、積極與否都會對工作樣態有許多影響。李政龍攝

他認為,牽涉到當事人的意志,一個人有可能在不同狀態間轉換,但另一個關鍵,是社會結構性條件是否友善,否則儘管當事人積極,但還是可能無法改變現狀。

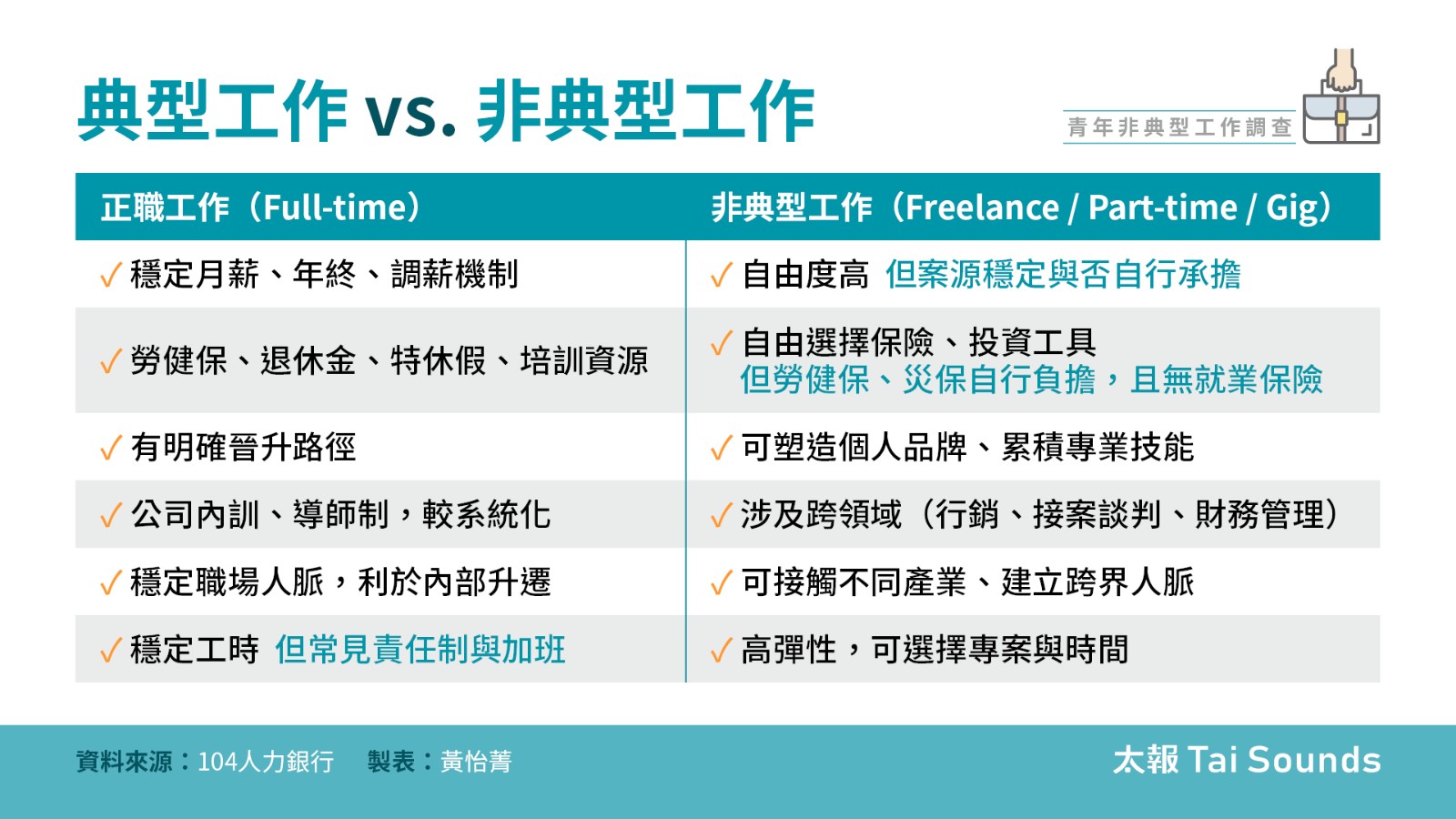

104人力銀行分析,正職、非典型工作各有利弊:正職的特性是穩定,有穩定薪資待遇,及勞健保、退休金等保障,職涯上有明確晉升路徑和公司培訓等機制,穩定的職場人脈則方便內部升遷,工時上亦較穩定,不過責任制與加班也是常見情況;非典型工作是自由度高,好處是可以選擇案子跟時間,並塑造個人品牌、累積專業技能,也會接觸不同產業,累積跨領域人脈、技能,但反過來說,案源穩定與否則需自行承擔,也要自己負擔勞健保、災保等保險費用。

站在校園第一線,中原大學教務長皮世明也指出,在希望時間自主、彈性的趨勢下,許多青年選擇非典型就業,但他也要提醒,這些可能帶來限制與風險,「重點是這些事是不是與他的專業相關?」是能累積專業,還是單純販賣時間?否則長遠發展可能受到限制。

教育端也開始因應非典型工作趨勢。政治大學職涯中心總監張文美舉例,學校近年與200家企業合作提供實習機會,並協助學生在校內外接翻譯、影片後製、主持等案件,從在學期間就培養實際的接案經驗,而她呼籲,除了專業知識、跨域整合能力外,AI運用與財務管理,是現代人必備的技能,透過AI協助蒐集、整理資料可以大幅縮短作業時間,而在收入不穩定時,透過財務管理也能協助穩定生活。

面對年輕人未必尋求穩定全職工作的時代變化,不少學校也開始調整教育內容因應。李政龍攝

周平則認為,教育端更應該加強勞動意識,過去教育類似職業訓練,「就是要把自己訓練成高附加價值的勞工」,然而大環境改變迅速,如此做法未必能切合時代,另一方面,傳統談工運、工作權,面對的是特定的雇主,但對於非典型工作來說,雇主分散化、不特定,所以在教育當中應該更要讓學生學習,比方說具體的怎麼簽約、怎麼瞭解每個案子裡相關的權利義務。

製作人:洪敏隆

記者:洪敏隆、吳尚軒、黃怡菁

攝影:廖瑞祥、李政龍

文編:林佳鋒

美編:王韋智

最新more>

- 藍北市松信市議員初選成一級戰區 「韓國瑜、費鴻泰主任」許原榮確定參戰

- 新國共論壇擬「常態化」舉辦 藍委建議:下半年應選舉為重

- 「TXT」大巨蛋二度繞場寵2.5萬粉 休寧凱清唱〈想見你〉

- 「頑童」突宣布加場喜訊 瘦子嗨喊:我們高雄見

- 「King & Prince」合體撲台登《紅白》 永瀨廉想拍夜市人生

- 台北光復南路火災 「10樓竄烈焰」1男1女救出身亡

- 王奕翔率「&TEAM」拜早年 想塞紅包給HARUA

- 駭人餵藥奪命 !台中8歲、3歲男童雙亡 狠母遭當庭逮捕殺人罪收押

- 【一文看懂】聯發科法說三大題材 Google TPU、輝達N1、6G 衛星-地面網路戰略全包

- 法週刊:中國秘密網絡潛伏巴黎實施跨國鎮壓