快訊

- 市場憂AI泡沫化!台股收盤跌近400點失守雙線 台積電重挫45元

- 嗆過鄭麗文是「國民黨膿包」要擠掉?金溥聰回應了 給藍營「這意見」

- 【更新】菱傳媒報導京華城神秘保險箱疑洩密 北檢今傳前社長陳申青作證

- CPU +DDR4大缺! 群電10月營收跌破30億元創近5年單月新低

- 搞錯追訴期!角頭「陳老師」殺人逃24年上街倒大楣 判15年確定

- 民主黨兩女將州長選舉告捷 為2026期中選舉奪先機

- 普發1萬正式開跑!網路一票人喊「不登記」 原因曝光:怕變成別人的

- 黃明志捲謝侑芯謀殺案 今凌晨投案...延扣6天關鍵原因曝光

- 指黃國昌「硬上女學生」一審判3月 周玉蔻:他評論別人比我說他的嚴重

- 疑豬瘟漏洞「淘寶、拼多多沒納管」? 經濟部:未核准落地經營

- 木村拓哉長女爆熱戀共度4天3夜!曾喊「要找比爸爸還帥的」 男方身分超大咖

- 山本由伸女友來頭不小!混血模特出演《雙層公寓》爆紅 多圖看「世界百大美女」

- 兩岸教育交流緊縮?陸委會:今年交換生人數已超越去年

- 一中原則成APEC深圳峰會「通關密碼」? 國台辦:將按慣例處理台灣參會

- 港媒:習近平將在出席全運會前主持「福建艦」入列

- 美國務院:堅持台灣平等參與APEC 促中國確保人身安全

- 半導體老將Arm高層旋風訪台固樁AI發展! 強調AI沒泡沫化、談自研晶片這樣說

- 顧爾德專欄:美、日年輕人向右靠攏的啟示

- 【更新】美UPS廣體貨機墜毀至少7死11傷 肯塔基州長:傷亡還會增加

- 中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋? 國台辦用8個字回應

【一文看懂】新財劃法上路 地方「哭窮」學校電費應由中央編 合理嗎?

2025-09-03 17:00 / 作者 吳馥馨

立法院會3月7日表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案。廖瑞祥攝

新版《財政收支劃分法》歷經朝野大戰今年3月21日公布施行,如今新版法條上路,卻仍引發中央、地方財源爭奪,這回則攻防焦點變成「說文解字」。一切的源頭在於中央、地方針對財劃法30條第3項「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額,不得少於修正施行前一年度預算編列數」各有解釋。儘管在財劃法修法時,藍營強調新版最大精神是擴大中央統籌分配款稅、一般性補助款不得低於修法前,即使三讀後,其中「保障地方政府一般性補助款金額是否合理」、「將導致部分地方政府所獲配財源將超出歲出所需」甚至成為綠營訴求法案不合理焦點。

但就在外界普遍認為「一般性補助款不能少」是指各縣市拿到的一般性補助金時,中央地方對「30條第3項」解釋又成為新爭點。台北市長蔣萬安日前發難,質疑行政院主計總處擴大解釋一般性補助款為「總額不變」,直批是藉機砍個別地方政府的「一般性補助款」,還有「肉桶政治」疑慮。

為此,主計總處特別澄清說明,據財劃法30條第3項規定「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額,不得少於修正施行前一年度預算編列數」,是指中央政府給予地方政府的一般性補助款總額,不得少於修法前;所指的不是個別市縣政府的數額,該條文並非保障個別縣市。

主計總處也進一步說明,依照《地方制度法》87條之3第3項的規定,縣(市)改制或合併升格直轄市後,其所受統籌稅款及補助款不得少於改制前的規定,其立法意旨才是保障個別縣市。

也就是雖然行政院依新版《財政收支劃分法》規定,115年度一般性補助款須按114年度標準,為2,501億元,但22個地方縣市所被分配到的一般性補助款金額也不會一樣。

根據舊版(2016年9月14日)《中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法》第3條第1項第1款,所謂一般性補助款,是對地方政府的基本財政收支差短,與依照人口、土地面積等定額設算數的教育、社會福利及基本設施等補助經費。

主計總處已於8月29日公告修正上述條文,一般性補助款補助範圍,改為「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等事項」;計畫型補助款,補助「一般性補助款範圍以外的事項」。

中央官員表示,過去所編列的一般性補助款,就是與統籌分配稅款併同考量;依照舊版財劃法分配公式,會有「富都窮縣」問題,為了平衡全國經濟發展,才會在一般性補助款中,針對基本財政收支差短予以考量。

台北市長蔣萬安因「一般性補助款」槓上中央,8月28日出席行政院院會爭取學校電費補助 。廖瑞祥攝

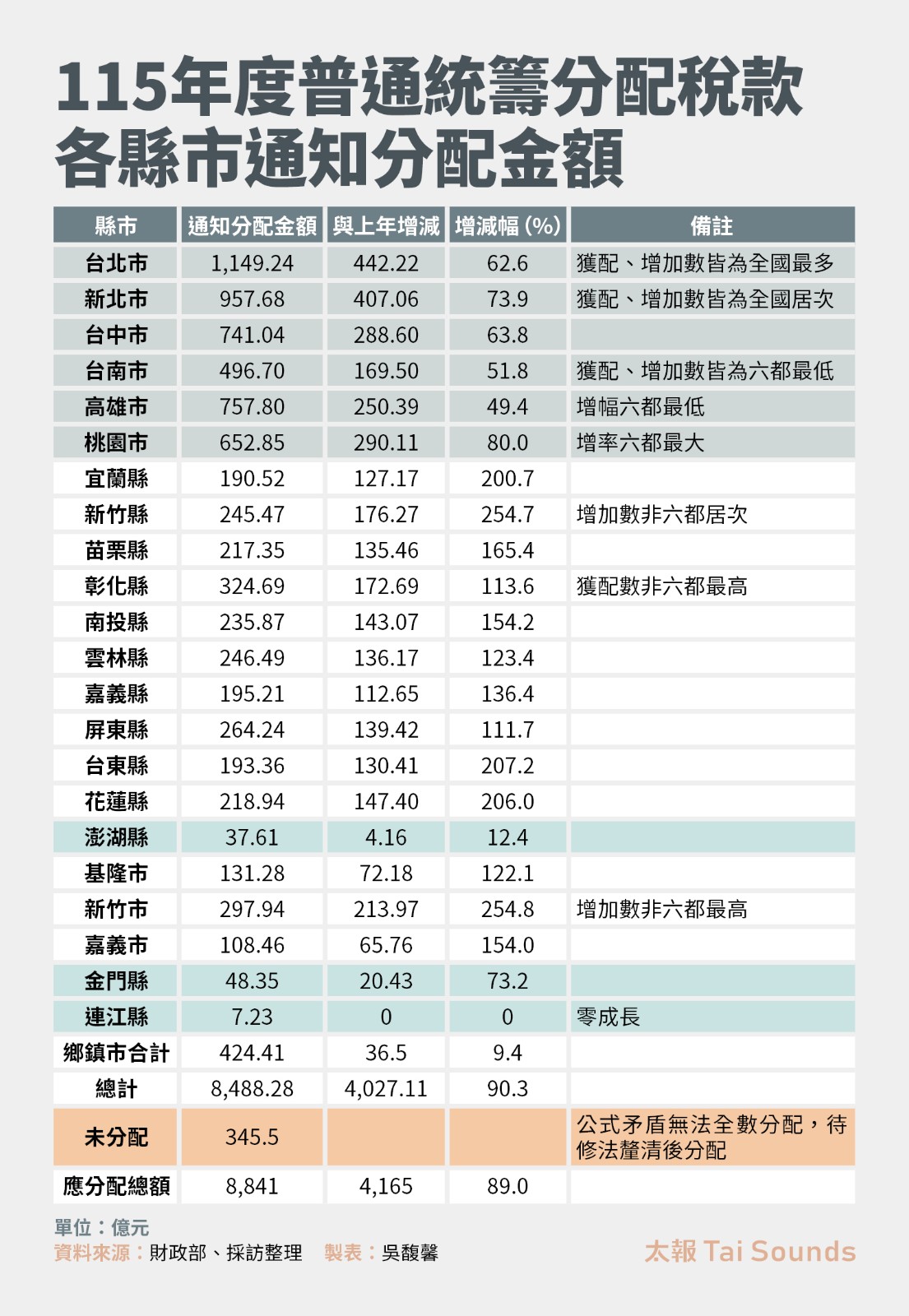

但115年度中央統籌分配稅款,已按新版財劃法分配,各地方被通知分配的金額已大幅增加4,165億元。官員指出,多數縣市已不存在「基本財政收支差短」問題,如果還要求保障個別縣市獲配的一般性補助款不低於修法前,實在不合理。

而且根據115年度預算,中央已向各地方政府多釋出4,165億元,該金額之高已幾乎是一般性補助款2,501億元的1.7倍之多。地方已從統籌稅款多拿到逾4千億元的預算,各地方政府基本財政收支不再差短;反觀中央稅收大幅減少,支出當然也要調節,過去中央協助地方政府的理由已不復存在。

中央官員也說,新版財劃法讓各地方政府獲配的統籌分配稅款數額已比過去大幅增加,已符合地方政府過去將「財政大權」下放給地方的期待。既已如此,各地方政府就應擔起應負的行政責任。

115年度普通統籌分配稅款各縣市通知分配金額。太報製表

政大財稅系教授陳國樑表示,根據《憲法》及《地方制度法》規定,「直轄市學前教育、各級學校教育及社會教育之興辦及管理」確實屬於地方自治事項。因此,地方各級學校的冷氣電費,理當由各地方政府負責。

不過,陳國樑也補充,若各地方政府沒有財政能力來負擔這些基本義務,中央得編列一般性補助款協助各地方政府。

根據新版財劃法,中央已多釋給地方4,165億元;各地方政府財源已大有斬獲,尤其台北市政府被通知115年度的統籌稅款高達1,149.24億元,比今年大增442億元,統籌稅款及增加金額冠居全國,首善之都「哭窮」,正當性不足,確實有點說不過去。

但陳國樑表示,「班班有冷氣」是前行政院長蘇貞昌政見,是中央推動政策,如今教育部不再編列電費預算,交由各地方政府籌編,恐有「中央作主、地方買單」之議。既是中央推動的政策,地方政府配合辦理,地方政府當然也有正當性要求中央予以補助,理當在「計劃型補助款」中編列預算。

陳國樑表示,論述沒有一定對錯,或許中央與地方應一起坐下來衡酌討論,預算該怎麼編。

政治大學財稅系教授陳國樑建議中央與地方好好坐下來談,資料照 。廖瑞祥攝

其實,地方財政財源由中央統籌分配稅款、一般性補助款、計劃型補助款等3塊大餅組成,各縣市已獲財政部國庫署通知分配的僅是統籌分配稅款的部分。一般性補助款就是調節地方財政差短,通常統籌分配稅款豐沛的縣市,一般性補助款需求也就降低。

首善之都出來「哭窮」,充其量就是要確保自己縣市所分配的一般性補助款不能太低;但財政資源的餅就這麼大,人人都想多吃更多口飯,就會有人挨餓。大家都是生活在這塊土地上的國民,中央在分配地方財源時,還是得考量到各縣市先天條件本就不同,不可剝奪窮縣的生存權。

更多太報報導

- 「連江縣統籌款33億變7億」怪誰! 他揭藍營修財劃法出包 「數學不如小三生」

- 財劃修法高雄補助吊車尾 陳其邁再嗆中央差別待遇:只補北部不顧南部

- 地方政府怨統籌分配款與試算差太多 財政部說話了

- 「新版財劃法計算有點誤差」 卓榮泰:將邀縣市長討論分配款與中央地方財政合作

- 新財劃法上路 明年縣市統籌稅款出爐! 北市1149億元居冠、桃園增幅近8成

- 雙北不滿取消補助學校電費!政院:新版財劃法增加財源讓地方足可因應

- 【財劃法4-4】除了提覆議,新法該如何亡羊補牢?

- 【財劃法4-3】地方顧著拿錢卻「避談支出」 學者直言不及格

- 【財劃法4-2】新法讓誰的「餅」真的做大了?

- 【財劃法4-1】25年未動一夕修法後到底出現了哪些問題?

最新more>

- 「環境部之狼」李健育性侵4名女下屬 一審判5年2月

- 新北市爆今年首例本土登革熱!汐止6旬婦無旅遊史發燒確診 感染源待釐清

- 黃沐妍宣布結婚!帥尪正面照曝光 甜喊:要永遠走下去

- 爆粿粿4內幕後「有人來找」!網紅發不自殺聲明:今晚公布炸裂獨家

- 不倫粿粿!王子二度致歉「狂喊6次對不起」 律師分析「真的少見」:蠻有誠意

- 市場憂AI泡沫化!台股收盤跌近400點失守雙線 台積電重挫45元

- 台鐵東澳站爆意外!工人遭2萬5千伏特高壓電擊 全身重度燒燙傷

- 嗆過鄭麗文是「國民黨膿包」要擠掉?金溥聰回應了 給藍營「這意見」

- 【更新】菱傳媒報導京華城神秘保險箱疑洩密 北檢今傳前社長陳申青作證

- CPU +DDR4大缺!群電10月營收跌破30億元 創近5年單月新低

熱門more>

- 完整時間軸/謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

- 與謝侑芯過夜...黃明志持2包毒品想逃!「稀疏光頭+鬍渣」遭逮照曝光

- 黃明志被捕辯詞曝光「5項前科」 狂做CPR救不回!捲「護理女神」猝死案

- 政大政治系邀黃國昌講座「開放QA」 遭灌爆留言「會被嗆白癡問題嗎?」

- 尪車禍變植物人!老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人

- 噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默!「為何像是我犯了罪?」

- 蘇飛雅談星》金星進天蠍「愛恨濃烈」 6星座影響最大!轉角可能遇到老情人

- 手指伸進頭髮裡 范斯與柯克遺孀「超親密」擁抱惹疑

- 我從不是想要全壘打!明年就要退休的36歲老將誇山本由伸是「夢想的一切」

- 黃明志涉4毒品!9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝