快訊

- 美政府關門現轉機 法人:Q3財報上修潮和做夢行情、台股震盪盤堅再向上

- AI泡沫化警報美股聰明錢悄然離場? 投資長:明年還有末日狂歡可體驗

- 古久保健二卸任落淚對球員說 遺憾無法繼續帶領大家

- 有神快拜!《英雄聯盟》世界大賽T1「三連霸」 Faker生涯第六冠

- 農藥芬普尼殘留!15萬顆雞蛋緊急回收 「9品項曝光」已流入9縣市

- 央視8分鐘影片「全球抓捕沈伯洋」 陸委會嚴厲譴責:違反國際公約

- 鳳凰颱風甩尾逼台 花蓮馬太鞍溪堰塞湖「黃色警戒」3鄉鎮緊急撤離

- 央視發8分鐘影片起底沈伯洋 威脅展開全球抓捕

- 央視發布7分半「起底」影片 沈伯洋嗆:別妄想羅織罪名把手伸到台灣來

- 洛興雅移民悲歌 百人船沉沒泰馬邊境海域、1女罹難

- 網傳台灣捐80億歐元換蕭美琴演講 總統府怒了:惡意捏造已報警

- 落實川習會協議 中國放寬鎵鍺等「兩用物項」對美出口

- 颱風鳳凰最快11/10發海警 北宜花防豪雨以上降雨

- 畢竟是死忠的!美政府關門破紀錄 僅25%川粉覺得受影響

- 富邦金以自願性碳權支持田中馬拉松 打造永續賽事新典範

- 金博會最後一天 副總統蕭美琴參訪台新新光金中信金體驗AI金融應用

- 鄭麗文「祭拜共諜」 前藍委喊蜜月期結束:2026、2028會很辛苦

- 再控南非白人遭屠戮 川普:美國不會出席G20約翰尼斯堡峰會

- 黃明志捲女網紅命案遭扣ing 大馬警11/10申請2度延扣

- 謝侑芯進浴室30分鐘後身亡 黃明志口供曝光!揭為1事進飯店

投書/在斷層之上,與時間賽跑:兩位地質學者的核三警告

2025-07-09 14:53 / 作者 海洋大學地球科學所博士王守誠

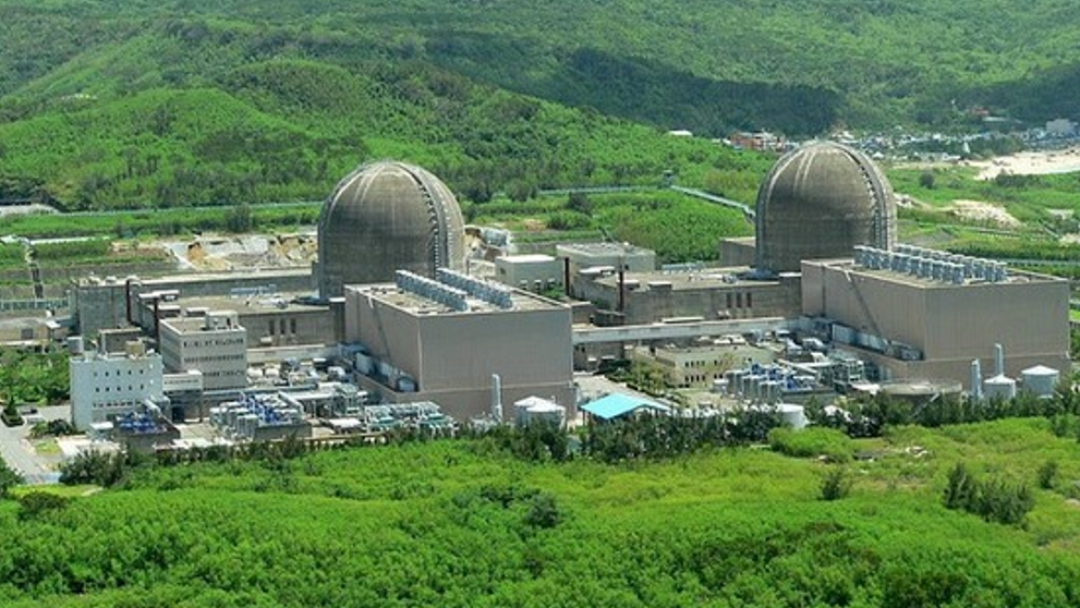

核三廠是否重啟的公投將在8月23日舉行,地質學者鄭重提醒,該廠位在不安全地質區域,「若再來一次就是再賭一次」。資料照,台電提供

2025年8月23日,台灣民眾將面對一場關鍵公投──是否同意重新啟用位於屏東的核三廠。這場由台灣民眾黨發起的公投,被包裝為「能源安全的選擇」、「穩定供電的關鍵」,但在熱烈的政治與經濟口號背後,地質學者正試圖發出警告──不是每一座核電廠,都能在台灣這塊脆弱的地質板塊上安全運行。6月24日,全國廢核行動平台召開一場記者會,邀請兩位台灣權威的地質學者──國立台灣大學陳文山教授與中央大學李錫堤教授,帶著來自政府與台電的原始資料出場。他們不是來辯論,而是來證明:核三廠重啟,是場不容低估的複合式災難豪賭。

記者會合照,由左至右分別為野薑花公民協會理事海洋大學地科博士王守誠、國立臺灣大學地質科學系名譽教授陳文山、台灣環境保護聯盟會長謝志誠、綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣及國立中央大學應用地質研究所退休教授李錫堤。全國廢核行動平台提供

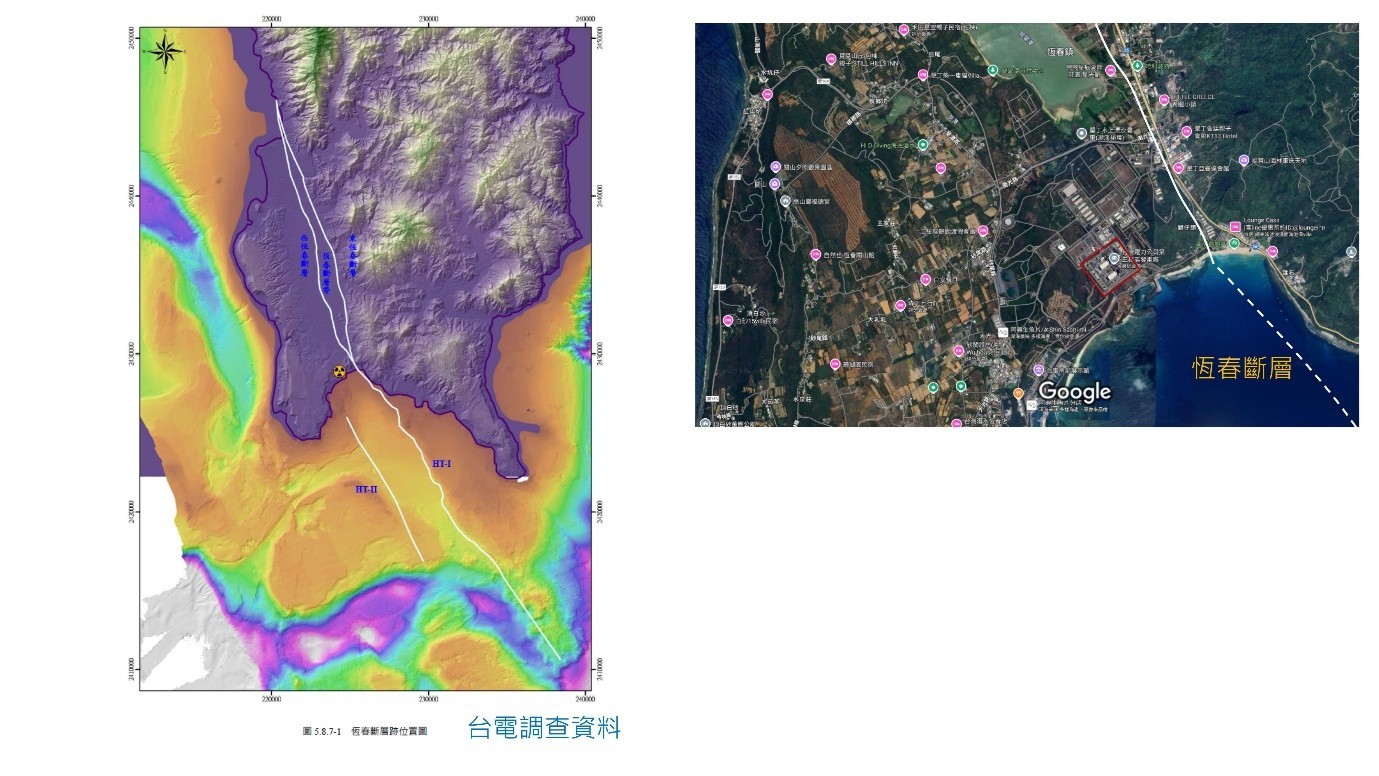

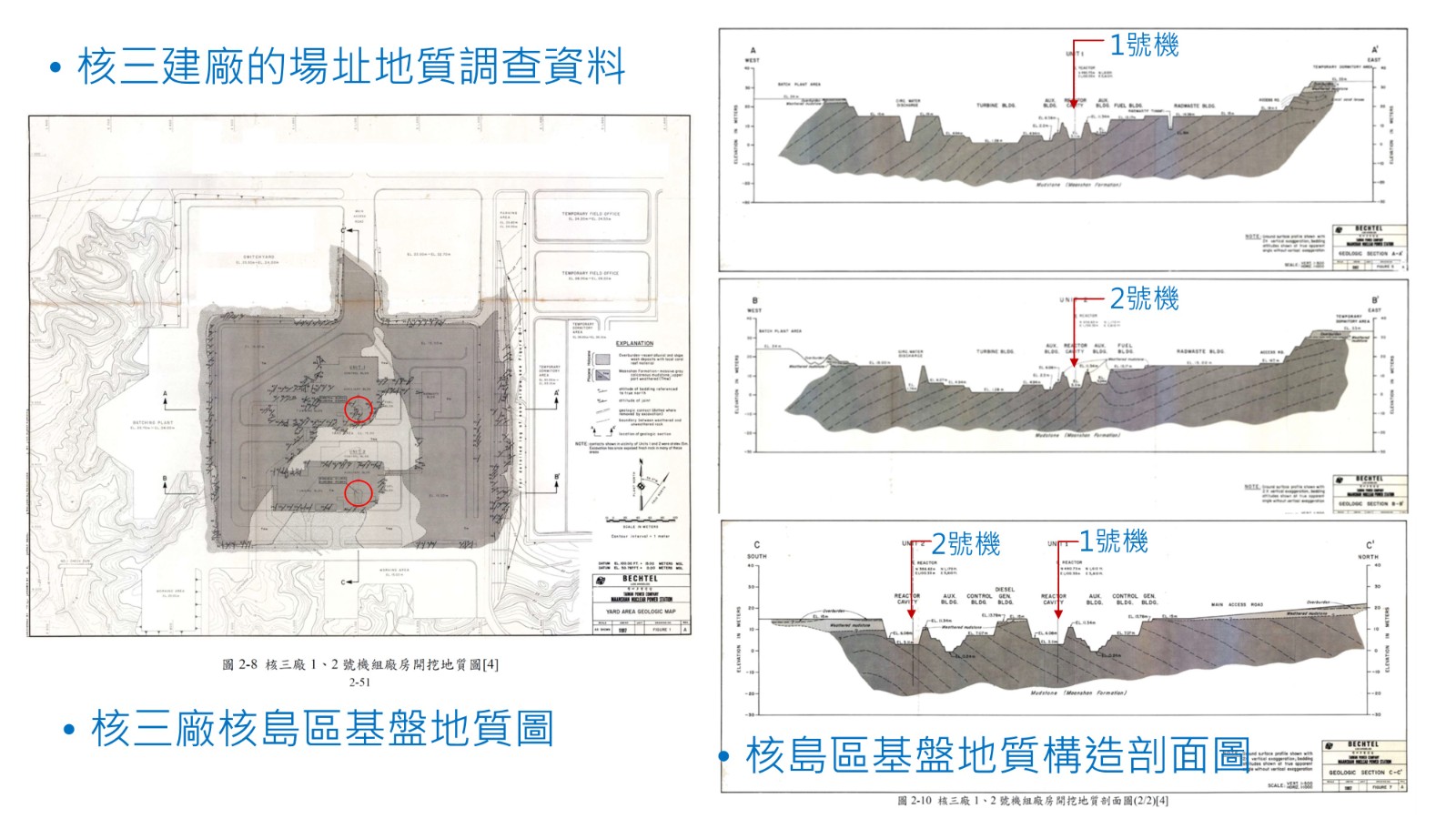

「我今天講的,不是我自己的推論,而是台電他們自己出的圖。」陳文山教授,神情平靜地翻開一疊資料。2015年的《恆春斷層(含核三廠)地質概況》、2022年台電《地震危害與篩選報告-馬鞍山核能發電廠》、還有更早期1985年建廠時的鑽探地質剖面圖,全都一一展現在記者會投影幕上。

簡報顯示的,不是複雜的學術公式或政治語言,而是清楚標記的一條白線──恆春斷層。它不是經過核三廠附近,而是直接穿越廠區,距離反應爐區域不到一公里。

這是什麼意思?

對於核電廠來說,場址的地質條件關乎生死。若地層不穩、若地震頻繁、若斷層活動仍有再度錯動之可能,那麼一切安全設計就如空中樓閣。

左圖中兩條白線為恆春斷層,引用自《恆春斷層(含核三廠)地質概況》第20頁。右圖為Google地圖,加繪上白線恆春斷層示意圖,紅色方框內核三廠的核島區。取自陳文山教授簡報

台電的地質報告中明確指出,恆春斷層曾在距今約3,290年前發生明確活動。根據經濟部中央地質調查所的分類標準,這樣的紀錄屬於「第一類活動斷層」──即一萬年內有活動紀錄的斷層,必須特別納入核電選址風險考量。

「3300年,在地質學裡是非常年輕的活動紀錄,」陳文山強調。斷層若再活動,地表不僅劇烈搖晃,更可能產生斷裂、抬升、錯動等現象。核電廠設施無法以一般結構耐震來抵擋這種劇變──因為這是從地底直接撕裂的力量。

除了恆春斷層外,陳文山教授進一步揭露台電提供的剖面圖──特別是核島區底下的地層變形。這些由地質鑽探得來的橫截面圖,顯示出明顯的「背斜」的變形狀態,亦即地層曾受擠壓而隆起,年輕地層的變形可能跟斷層構造活動有關。

「這張B-B'剖面圖,大家看到這個拱起來的結構嗎?這就是背斜。剛好就在二號機反應爐的正下方。」陳教授用雷射筆指出。

為1984年核三廠建廠地質調查資料圖,引用自《核三廠除役計畫》第3章〈 設施運轉歷史及曾發生之重大事件與其影響〉第五十五至五十八頁的圖表。左圖中上方紅圈為一號機反應爐圍阻體,下方紅圈為二號機反應爐圍阻體。取自陳文山教授簡報

更令人驚訝的是,台電報告中並未使用「斷層」一詞,而以「剪裂帶」模糊描述。但在地質學上,剪裂帶即是「斷層剪裂帶」。這意味著,核三廠不僅位於活動斷層上,其核心設施還可能架設於正在變形、錯動的地層之上。

核三廠的場址岩層年代也被陳文山提出質疑。根據地質調查,核三廠下方為「馬鞍山層」,地質年代僅約100萬年前,屬中期更新世。相對於全球核電廠通常要求選址於百、千萬年以上的穩定基盤,這樣的地層仍處於地殼運動活躍期。

「對台灣來講,這是非常非常年輕的地層。這些岩層在幾十萬年前還在海底堆積,後來因為台灣的造山運動被擠壓隆起,才變成今天的陸地」陳文山教授語氣沈重地說。

輪到李錫堤教授發言,他沒有過多鋪陳,語氣沉穩:「我們從SSHAC Level 3的最新地震危害分析知道,這裡最大可能地動加速度(PGA)是1.384g,是核三原設計值0.4g的三倍以上。」

這個數字聽來抽象,但李錫堤馬上舉例:「去年403花蓮地震,台北測得的最大加速度是0.08g,而我們現在談的是1.384g。」

他頓了頓,補上一句:「在這種加速度下,桌椅會飛,人站不穩,更何況是冷卻水管或控制系統的設備?」

洪堡灣核電廠是另一個對照案例。位於加州北部,距離Little Salmon斷層僅200公尺。因為該斷層被判定具有活動潛勢,美國政府毅然決定關閉電廠,並進行爐心移除與廠址清除作業,前後花費超過20年。

「因為他們那個核能電廠就有一條逆斷層距離電廠僅200公尺,他們認為這條斷層錯動的話,它的地表變形範圍會超過200公尺,會嚴重影響用過核燃料的儲存安全。經過調查後他們連用過核燃料就都遷走了。從這個案例,我們可以看到美國人有多慎重地在處理這個事情」李錫堤教授苦笑,「怎麼可能還要運轉?」

位於台中東勢的石岡壩體有厚達十公尺的水泥結構,然而斷層剪裂帶正好穿越壩體,因此921大地震期間,地震的破壞力將地表錯動硬生生撕裂,連帶將水泥壩錯開崩裂,遠比我們能想像的可怕。

「石岡水庫的那個壩體是十公尺寬整個被截斷了,所以你說廠區內的這些圍阻體會抵擋到下面如果有活動斷層的話,它可以抵抗嗎?絕對不可能。」陳文山教授說。

同樣的警示,也發生在日本福井縣的敦賀核電廠。該廠因為被發現廠區下方有活斷層,2015年後即遭停機。至今仍無法恢復運轉,日本政府並未以延役、重啟為理由放任風險。

被921地震抬升的大安溪河床及石岡壩受損的狀況,照片建立的日期是1999年12月04日,921地震發生後的兩個多月。游威耀先生授權提供使用

會後,有記者問陳文山教授:「您認為核三還能重啟嗎?」

陳文山教授回答:「如果你今天要讓核三廠重啟,那就代表你又要再賭一次。我們已經賭過40年了,這40年內沒有發生大地震,那是運氣好。如果你要再讓它跑20年或40年,就是再賭一次,而且這次碰到大地震的機率會更高」。

陳教授補充,最近有一則新聞你們應該也看到:日本南海海槽,十年前說發生規模8.5以上大地震的機率是70%,現在過了10年,機率變成80%。地震風險是會累積的,不會消失,這邊的情況也是一樣。

所以如果你將來要重啟核三,就要再次面對這個危險,而且機率只會越來越高。這是陳文山認為核三不應該重啟的原因。我們已經除役了,應該讓這段風險過去。

核三廠是否重啟,最終或將交付公投。但斷層不會投票,它只會在臨界破裂的瞬間做出決定。

這場記者會,不只是一次危機揭露,而是一封給台灣社會的緊急備忘錄。它提醒我們,能源的選擇不能只算經濟與碳排,還得面對腳下這座島嶼數百萬年來的皺褶與撕裂。

而時間,正在倒數。

核三廠是否重啟,雖然沒有任何安全的保障,終將仍由全民表決。但我們也許該在投下那一票之前,低頭看看我們腳下這片不安靜的土地。

斷層不投票,它只會在臨界破裂的時刻說話。那時,不論你支持或反對核能,都將共同承擔後果。

這場記者會,像是一封台灣地質界寫給全體社會的備忘錄:能源的選擇,不能忽視地質;安全的未來,不能賭在斷層之上。

記者會直播:https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=588832817218942

(本文作者為台灣地熱資源發展協會秘書長,未經同意請勿任意轉載。)

最新more>

熱門more>

- 人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」!綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

- 逼12歲女兒日本賣淫!29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

- 單季56轟「村神」入札挑戰億鎂男 30隊獲通知6隊有興趣沒道奇

- 【一文看懂】為何西日本熊害沒有東日本那樣嚴重? 答案是這一個動作

- 22億投資世界大賽沒用 道奇賺到「臨演」朗希終結者仍無解

- 普發1萬正式開跑!網路一票人喊「不登記」 原因曝光:怕變成別人的

- 噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默!「為何像是我犯了罪?」

- 共用免治馬桶好噁?日女主播拒用遭炎上 醫師回應:我也不用

- 新幹線有熊! 小熊闖日本車站車庫躲了約2小時遭捕獲

- 柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」