快訊

- 自民、維新2黨將簽聯合執政協議 高市當選日相成定局

- 黃國昌驚訝「鏡週刊做假新聞不道歉」 要求NCC動起來!

- 傅崐萁喊話鄭麗文「沒分裂本錢」 盼國會溝通無空窗期

- 鄭麗文出線!游盈隆:國民黨八級強震 黨內很多人「五雷轟頂」

- 沒戲唱了?傳輝達願改用T12取代T17、T18 新壽鬆口了

- 共伴效應發威!氣象署發國家級警報 新北宜蘭恐豪雨成災

- 北京憂數字人民幣遭挑戰? 中國科技龍頭在港發行穩定幣計劃喊卡

- 鄭麗文當選代表什麼?他揭:中共拋棄了朱立倫整代國民黨中生代

- 案情不單純!Mango創辦人墜谷亡 長子從目擊者改列謀殺嫌犯

- 老人逼孕婦讓座遭拒 她當眾嗆:別生了,生了也不會教啦

- 加薩戰事沒完?以色列持續關閉拉法關卡 美國務院曝哈瑪斯恐違反協議

- 美國「無王日」數百萬人上街抗議 共和黨批:都是仇美同路人

- 美三大指數周線收紅台積電ADR續跌 台股格局大漲大跌

- 中國民怨攀升!從校園到屋頂都是現場 抗爭事件持續升高

- 罕見!美委關係緊張 美駐千里達大使館警告遠離美政府設施

- 【一文看懂】貧窮線的真相:全民真富有?還是被統計隱形?

- 台灣穩定幣有譜! 國銀AI戰略布局穩定幣成最優先

- 藍黨魁選舉當選人得票、有效黨員數寫新低 投票率與當選人得票率也寫次低

- 金鐘60得獎名單|楊謹華登基影后爆哭 「越南影帝」連炳發稱帝:感謝台灣

- 嘉義驚見嬰屍!裝飼料袋扔了 落跑媽媽抓到了

海底電纜遭破壞在法律面對的困境 最高檢找專家給答案

2025-09-08 08:41 / 作者 呂志明

喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪涉嫌破壞台灣北部外海、中華電信的國際海底電纜,遭海巡署攔檢調查。資料照。海巡署提供

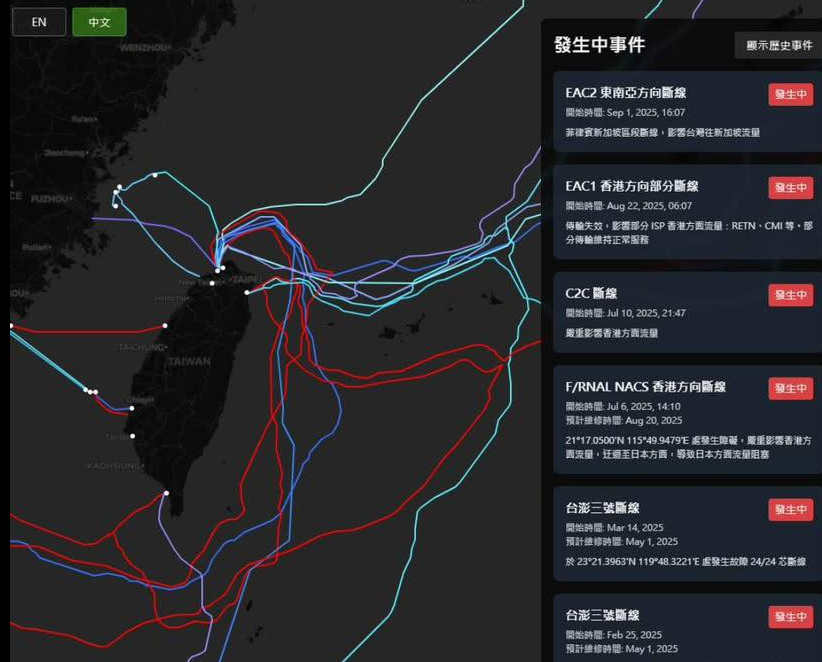

台灣海底電纜,作為國家數位生命線及離島通訊命脈,近年來頻繁遭受人為破壞,由於這類事件牽涉地緣政治與國家安全,但也面臨法律管轄權、責任追訴及國際合作等層面的挑戰。最高檢察署在今年8月13日邀集相關單位深化交流,近日邀請檢察官邱耀德及國立台灣海洋大學助理教授王官苒,共同探討此議題,提出專業見解及因應建議。

海底電纜今年總共斷了8條。取自林智群臉書

2023年2月2、8日,台灣馬祖外海發生不明國籍船舶破壞我國海底電纜,造成「臺馬3號」海纜受損,居民網路受限。22025年1月3日,台灣東北方海域,一艘喀麥隆、坦尚尼亞籍的散貨船SHUNXIN-39(順興39)破壞我國海底電纜,造成海底電纜四芯光纖受損。2025年2月25日,台灣海峽,一艘多哥共和國散貨船Hongtai 5(宏泰58)破壞我國海底電纜,造成連接「台澎三號」海纜斷裂故障。

王官苒以芬蘭灣「鷹S」油輪事件為例,指出權宜船制度及影子船隊的交織,對沿海國在管轄權上構成重大挑戰。2024年,「鷹S」油輪因船錨拖行,導致芬蘭與愛沙尼亞多條海底電纜受損,造成數千萬歐元損失。然而,由於事件發生於芬蘭領海之外,芬蘭檢方對案件的管轄權遭到質疑。

王官苒分析,權宜船籍制度因登記條件寬鬆,吸引大量「次標準船舶」註冊,並成為影子船隊的運作基礎。這些船舶常利用跳轉船旗或多重身份逃避法律責任,沿海國在領海外的調查和追訴能力因此受限。根據聯合國海洋法公約,沿海國在專屬經濟區及公海上的管轄權有限,僅能依船旗國許可進行調查,若船旗國消極處理,沿海國往往錯失蒐證契機。

他進一步建議,我國應強化即時監控機制,建立船舶黑名單並持續更新,同時與周邊國家協同合作,共同防堵非法船舶流竄。此外,保存可疑船舶的航跡資料並推動國際合作,也是因應混合威脅的重要步驟。

最高檢察署檢察官邱耀德則從刑法角度切入,分析我國在處理毀損海底電纜案件時所面臨的法律困境。他指出,如德國刑法第88條敵視憲法破壞罪、第317條干擾電信設施罪等規定,可適用於此類案件,但前提是犯罪結果須發生於本國領域內。若犯罪行為及結果均發生於公海或外國領域,屬地原則便無法適用。

多哥籍貨輪「宏泰168」(AIS資料登記為「宏泰58」)(右)於2025.2.25凌晨涉嫌拖斷台澎第三海纜,海巡署超前部署巡防艇,攔停該貨輪,隨後派旗津艦與另一艇增援,押返台南安平港依國安層級偵辦。資料照。海巡署

以2025年「宏泰58」散裝船造成台澎三號海纜斷裂案為例,即使犯罪行為發生於我國領海之外,也可考慮是否存在影響我國境內的犯罪結果,例如居民通訊受阻等情形。邱檢察官建議,我國可參考德國刑法第9條中結果地原則的適用範例,透過擴大刑法適用範圍,確立司法管轄權。

此外,他指出,我國電信管理法第72條雖有相關規定,但仍需針對「結果」的具體危險進行相應理解。同時,他建議立法者在國家保護原則基礎上制定特別規定,進一步提升司法追訴能力。

面對日益頻繁的海底電纜破壞事件,兩位專家一致認為,我國需採取多層面措施因應挑戰。一方面,在領海內強化即時通報及黑名單機制;另一方面,在領海外保存客觀證據並推動跨國合作。王教授特別提到歐盟《海洋混合威脅手冊》中提出的多國跨部門合作機制,可作為我國參考。

邱耀德則建議,我國可透過修訂法律,以確保在混合威脅樣態下,有更多的調查權限來保護海底電纜安全。他強調,毀損海纜案件不僅是技術性問題,更攸關國家安全與數位命脈的穩定。

我國海底電纜屢遭破壞,不僅暴露出法律管轄權的漏洞,也突顯出權宜船制度與影子船隊所帶來的複雜挑戰。我國需加速完善監控機制、深化區域合作並推動法律修訂,以有效因應新興威脅,守護數位生命線及國家安全。

最新more>

熱門more>

- 日本大多是老人… 柬埔寨火葬場人員曝:每2個月1具「南韓青年遺體」

- 大谷翔平10K+3響砲鬼神表現!美媒直呼「7億美元一塊錢都沒浪費」

- 「或許我們見證了季後賽史上最偉大的個人表現」釀酒人教頭服了大谷翔平

- 該給爸媽孝親費嗎?南韓「孝親制度」曾逼死人 政府喊2027廢除

- 盼大家覺得棒球有趣 大谷翔平MVP致詞嗨喊「大家好好喝一杯吧!」

- 重建「撿屍性侵關鍵4小時」 北車通緝犯硬上沒人制止!這3招救人又自保

- 把國聯冠軍戰當個人秀!大谷翔平獲選系列賽MVP還寫史上首人神紀錄

- 【風象星座運勢】10/18 水瓶座借力使力、雙子座把握機會、天秤座有失有得

- 戴手銬喊「對不起」…64名南韓人從柬埔寨被押回國 多是20、30多歲男

- 北車當眾遭性侵「10分鐘沒人理」 被害人是香港女遊客!已完成筆錄