快訊

- 台北車站M7出口「有人丟煙霧彈」1人送醫 台大醫院晚間證實

- 台北車站M7出口「有人丟煙霧彈」 惡徒再逃中山站隨機砍人!警包圍他墜樓

- 藍白立委「移送卓榮泰」由監院彈劾? 李鴻鈞:接受陳情是天職、尚未收件

- 台北車站丟擲煙霧彈影片曝光 男戴防毒面罩至少扔了5枚彈藥

- 台北車站M8出口煙霧彈事件 北檢組專案小組全力緝兇

- 3名大法官拒評議遭「扣除」!憲法判決稱「不得已」:嚴重影響民主法治

- 鴻海集團砸7.876億元 吃下裕隆納智捷100%股權

- 盯上了!旅行社瘋賺團費還逃漏稅 國稅局靠智能稅務系統揪出 連補帶罰逾百萬

- 普丁舉行年終記者會 信心滿滿「克宮軍事目標會在烏克蘭實現」

- 緬甸下週全國大選 軍政府逮捕逾200人控破壞選舉

- 溺水自救!憲法法庭宣告《憲法訴訟法》「藍白立委版」違憲 判決理由曝光

- AI動能獲市場肯定!兆豐銀主辦廣達20億美元ESG聯貸案超額認購1.4倍

- 營利事業注意!今年申請延後提示CFC財報12/31到期 錯過將喪失「這些權益」

- 政府官員私下表示「日本需要核武」惹議 內閣澄清:堅持無核三原則

- 【一文看懂】日本升息衝擊跨越國界 將如何牽動全球金融市場?

- 幼兒體內竟藏96種有毒物 乳液、玩具都中!醫警告「3標示」塑膠別碰

- 社運人士遭暗殺引發示威 孟加拉人闖兩大報社縱火

- 憲法法庭爆內戰!《憲訴法》修正案被判決違憲 3名大法官拒評議:5人判決無效

- 避免低估地震風險 經濟部地礦中心:活動斷層不再分類

- 恐怖鄰居!開車撞...見他倒地又持刀狂捅 南投驚爆凶殺命案

【熱浪弱勢危機2-2】被太陽趕回家的童年 高溫讓孩童遊戲變奢侈

2025-08-18 08:05 / 作者 洪敏隆

孩童在戶外遊玩總是很開心,卻因為極端氣候,適合遊玩時數大減。洪敏隆攝

「我感冒了,媽媽不讓我出去玩~」一句感冒藥的電視廣告詞,是很多人的共同記憶,現在,有很多小孩不是因為感冒,而是「天氣太熱了,家長不讓孩子出去玩。」

台北市青年公園有一處盪鞦韆,上面懸掛著標示寫著「本鞦韆限3歲以下的兒童以排隊方式使用,每次以3–5分鐘為宜」,要排隊、有限時,看得出遊具是很熱門搶手,然而,《太報》記者8月12日、13日連兩天下午3時許現場觀察,沒有看到任何孩童的身影。

原本是熱門搶手要排隊的鞦韆,高溫炎熱時卻是空蕩蕩。洪敏隆攝

有兩個孩子分別讀小四、小二的媽媽劉溫馨說:「這幾年夏天的高溫,時不時就飆破35℃,甚至到38℃,即使到了傍晚還是很熱,真的很怕孩子中暑,所以不敢帶他們去公園玩,可是,有時看到他們失望的表情,想說,好吧就破例一次去,說真的看到孩子在遊戲場玩樂歡樂的笑臉,會跟著開心,可是又怕太熱影響他們健康。」

住在台南的呂文郁說:「現在都是帶孩子到室內空間吹冷氣避暑,可是室內遊樂場半天的費用就高得嚇人,暑假增加更多的育兒成本,其實我的孩子還是喜歡去公園玩,可是沒有充足遮陰,很怕孩子中暑。」

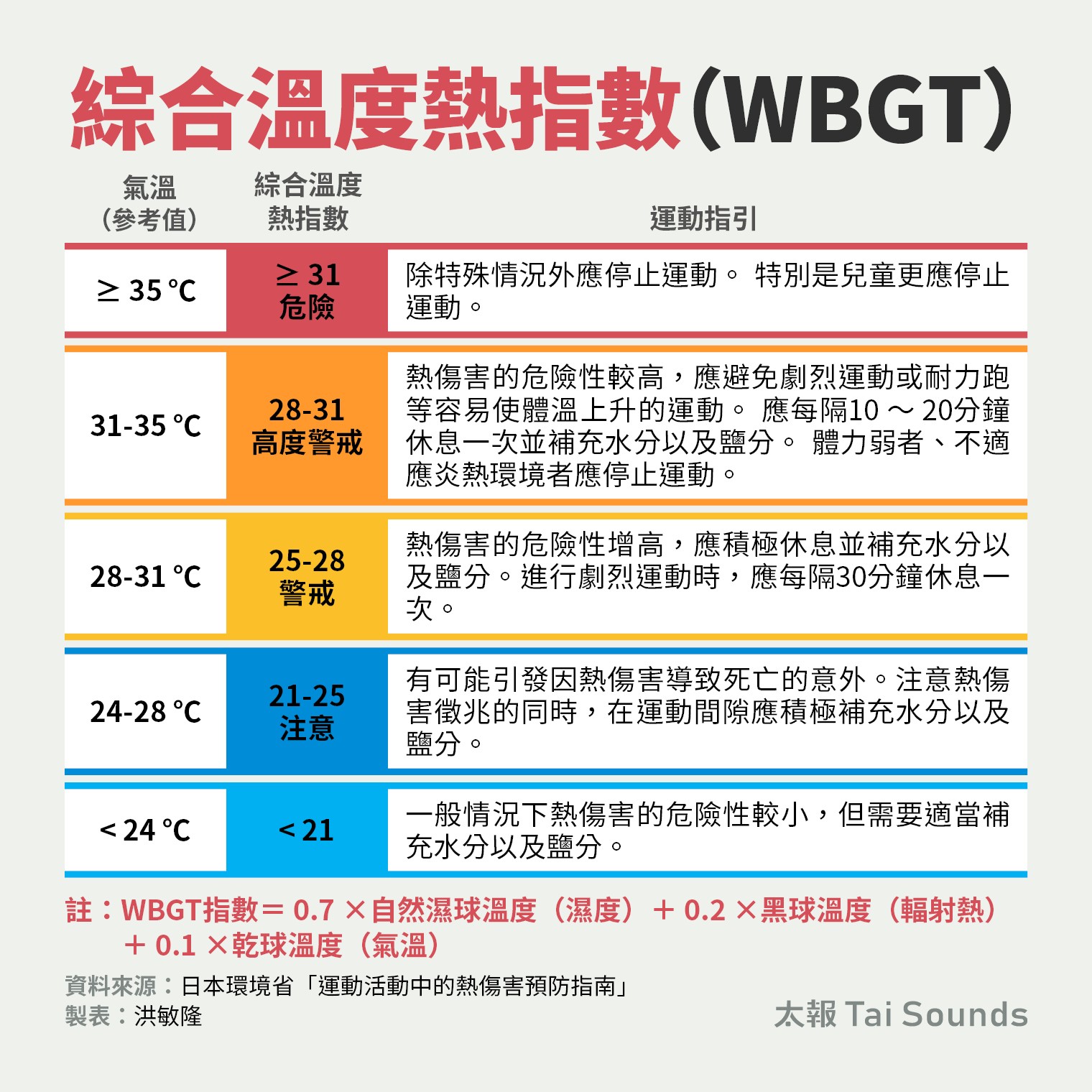

家長擔心太熱影響孩童健康,不是沒有原因;中國醫藥大學研究團隊今年發表的研究結果顯示,當日綜合溫度熱指數(WBGT)超過高度警戒時,熱相關疾病風險顯著上升,WBGT 超過危險指數時,熱相關健康風險進一步升高,約為正常情況的3倍。

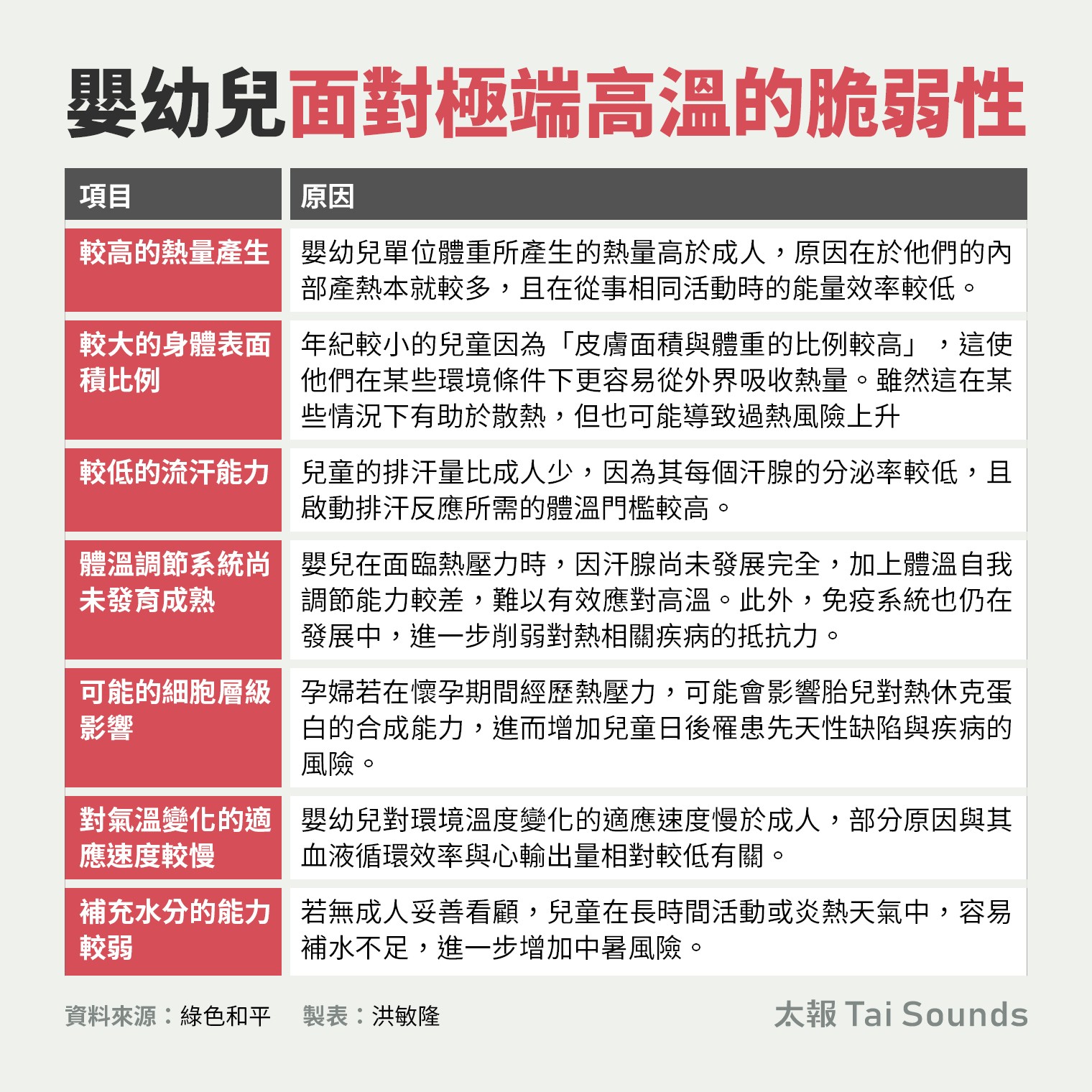

台大醫院兒童醫院小兒部兒童胸腔加護科主任呂立曾提到,小朋友的體表面積比例比成人高,皮膚又比較薄,因此在高溫環境下,他們更容易出現燒燙傷或曬傷,且水分流失速度也較快。另外,因為小朋友的水分和血液量較少,一旦脫水,症狀會更加嚴重。兒童在這種情況下的風險確實較高,需要特別注意防護。

綠色和平所做的「被高溫偷走的童年:氣候變遷對兒童夏季戶外活動影響分析」報告揭露,高溫導致0至14歲孩童戶外活動熱傷害的風險遽增,2025年5月兒少因高溫就診人次達29人,比去年同期超過2倍。

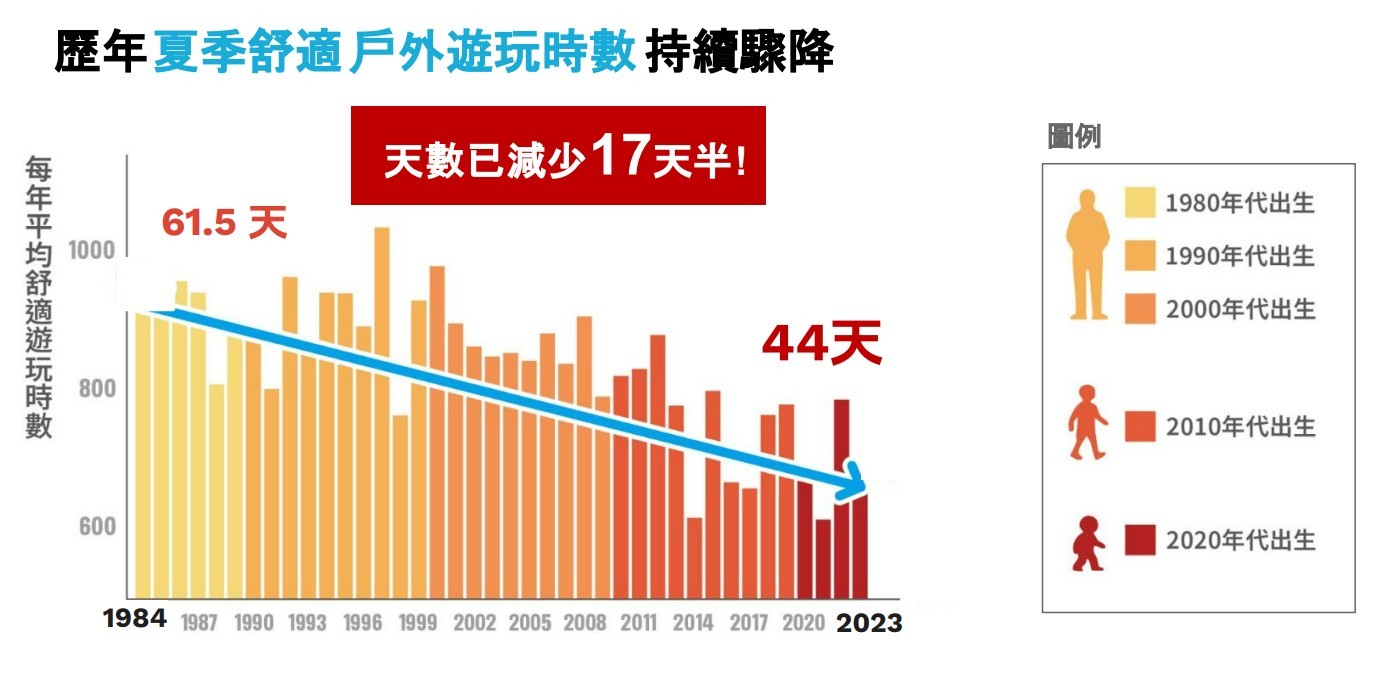

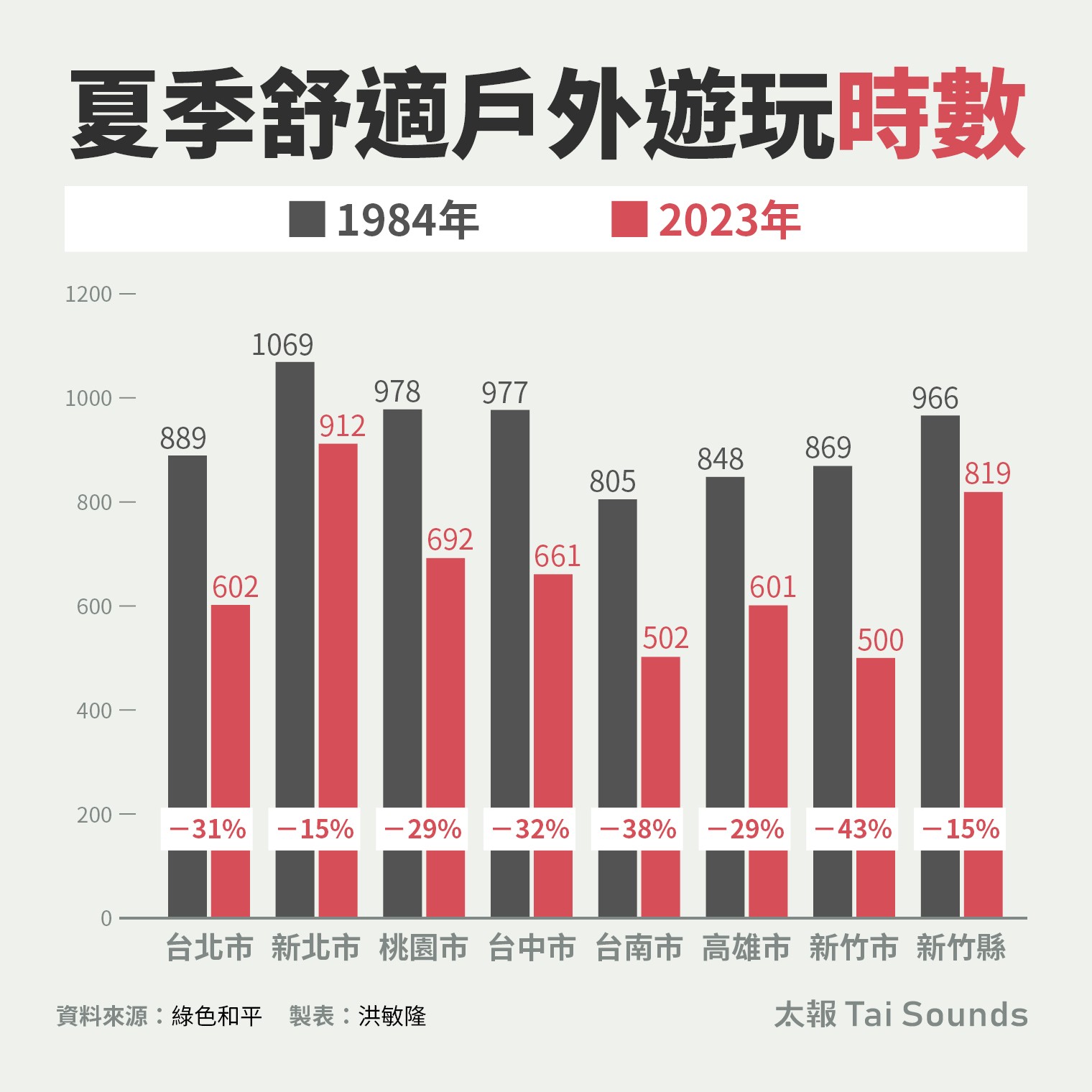

綠色和平研究統計六都及新竹縣、市共8個縣市,過去40年間(1984至2023 年)每年夏季(5至9月)中戶外遊玩的舒適、高風險與極高風險時數,每日活動時間設定為早上7時至晚上10時,8個縣市舒適遊玩時數,從40年前平均的一年923小時降至661小時,等同壓縮了兒童17天半的戶外遊玩時間。

若從個別縣市來看,新竹市和台南市的下降幅度最大,分別是 43% 和 38%;也是舒適遊玩時數最少的縣市。

八個縣市平均舒適遊玩時數,約等於減少17.5天。取自綠色和平簡報

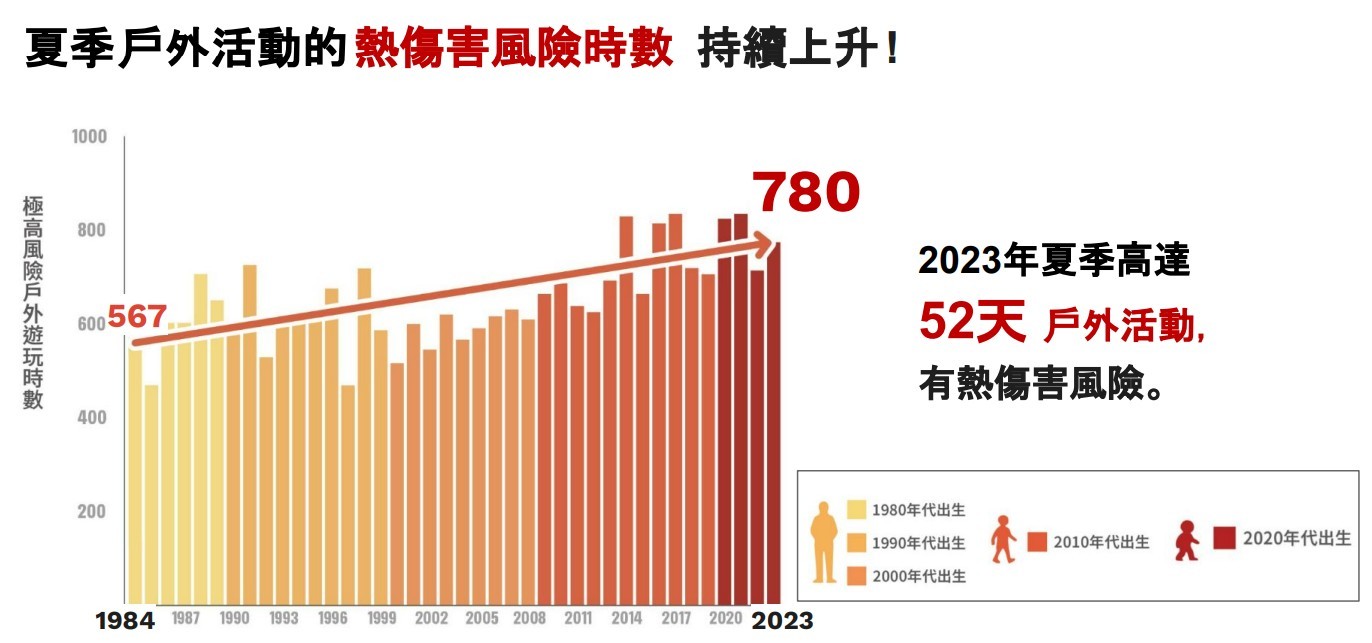

此外,研究發現2023年8個縣市平均夏季熱傷害風險戶外遊玩時數為780小時,等於整個夏季有整整52天暴露在熱傷害風險中。過去40年間熱傷害風險戶外遊玩時數總共增加213小時,增加約38%,不論高風險或極高風險戶外遊玩時數均大幅增加。台南市、高雄市和台北市是熱傷害風險戶外遊玩時數最高的縣市,皆超過800小時。其中,台北市的極高風險戶外遊玩時數更是超過200小時,遠大於其他縣市。

熱傷害風險時數逐年持續上升。取自綠色和平簡報

聯合國通過的《兒童權利公約》,其中規範每位兒童都應有從事適合自己年齡且安全、快樂的遊戲與休閒娛樂活動的權利,但高溫已經嚴重壓縮到兒童在戶外舒適遊戲的權利。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維強調「高溫不只是環境問題,也是世代不正義的問題,應該關注氣候變遷對孩童帶來的衝擊,正視少子化社會面對的高溫挑戰」,夏季戶外活動的熱傷害風險指數時間,40年間是不斷持續攀升,若不積極減碳,預估2100年熱傷害風險時數將增加到1193小時,等於有半個夏季暴露在熱傷害風險,積極減碳維持升溫2℃,則有機會減少42%熱傷害指數。

當氣溫持續攀升越來越炎熱,孩子不能在戶外遊玩,也造成孩童生理及心理健康的風險。職能治療師陳怡潔說,在公園,孩子可以肆意的跑跳、盪鞦韆、爬滑梯,各種觸覺、 聽覺和視覺等感官都可以得到充分且舒適的刺激。在戶外,風吹動、陽光照射、溪流潺潺、樹葉沙沙作響,加上自然環境的多變,讓孩子的感官體驗更加豐富,透過身體力行的玩和探索,獲得本體覺和前庭覺的刺激,大腦發展和神經系統會變得更穩定和平衡,孩子透過遊戲,能更好地控制身體動作,同時讓情緒更穩定、專注力更好。

陳怡潔說,這些年室外氣溫逐漸偏高,讓戶外活動變得相對困難或只能縮短戶外活動時間。不只是像有些異位性皮膚炎的孩子,受到高溫、潮濕、流汗等狀況影響,讓其更不舒服,只能待在室內場所或等天氣涼了才敢出去,這樣就會減少了許多寶貴的自然感官體驗,甚至可能影響晚上的睡眠品質。

孩子戶外活動對於身心都有很大幫助。洪敏隆攝

受到極端高溫影響,很多孩子會躲到溜滑梯下方躲太陽。洪敏隆攝

還我特色公園行動聯盟理事長王秀娟說,特公盟2023年做過兒童遊具調查,詢問非常多孩子「不能去公園玩原因?」,很多孩子說太熱或下雨,即使家長願意帶出去玩,過程也是很不舒服,當時整合歸納《兒童遊戲宣言》,第六條就是「給我想玩且涼快的公園!請大人為我們玩的地方想辦法」。「玩」不只是玩,同時也是孩子探索世界、學習與成長的關鍵,聯合國《兒童權利公約》第31條 ,每個孩子都有「遊戲權」。這不只是娛樂,也是孩子最自然的學習方式。

王秀娟問:「公園真的是城市的綠洲嗎?」,她指出,很多兒童遊戲場都是公園數一數二的高溫處,因為遊戲場設計是直接曝曬在陽光下,讓孩子在那裏玩,去年特公盟實測公園遊戲場鋪面溫度,沒有遮蔭的人工草皮,跟有遮蔭的自然草皮溫度可以相差到30℃。由於孩童身高較矮,接近地面,體感溫度跟大人不同,直接接觸器具表面有燙傷疑慮,也因為熱輻射有中暑疑慮。

王秀娟說,家長最關心是孩童在最適合遊玩的時間卻不能出去,孩子玩的不夠,也會影響學習作業的注意力不集中,或因為白天動的不夠多,不好入睡。為了讓孩子多動動,必須被迫轉移陣地,從戶外免費轉到室內付費遊戲場,這需要成本,費用相對較高,也不是每個家庭負擔得起。

針對公園遊樂場該如何設計,因應極端高溫,提供適合空間環境給小朋友遊玩,森林城市協會理事長莊傑任呼籲,公園遊樂場應該要盡量用自然鋪面,下面有水蒸氣,比較不會蓄熱,例如樹皮、小礫石都是很好的自然素材,不要再用不透氣、不透水的人工鋪面。

人工鋪面不透氣,不透水,在高溫下對孩子影響甚鉅。洪敏隆攝

此外,莊傑任呼籲,應該捨棄過往集中式、大型式的兒童遊戲場思維,以小而分散取代大而集中,以長條型規畫取代方圓,例如拆成4、5個區塊,每個區塊間是帶狀植栽,藉由步道串聯,可以想像如同台北市中山北路、敦化南、北路或仁愛路,道路因為帶狀分隔島變成林蔭街道,街道可以做到,公園遊戲場當然也可以做。

第三個是遊戲場要選擇在既有樹林的東或西兩側,而非樹的正下方,太陽東起西落,遊戲場若早上使用,莊傑任建議就要設在樹的西邊,遠離樹頭,小孩使用遊戲場時間是偏下午居多,就應設置在樹的東邊,且樹頭下面禁止做人工的工程鋪面,造成樹木傷害並產生安全疑慮。

公園遊戲場的遮蔭若做的完善,提供孩子更舒適的遊憩環境。洪敏隆攝

孩子們在樹蔭下休息,也可以做很多探索活動。洪敏隆攝

王秀娟呼籲中央應制定公園兒童遊戲場的遮蔭標準,全面改造遊戲場,衛福部的兒童遊戲設施自主檢查表,也應新增一個遮陽檢核設施,以自然遮蔭為優先,若沒有,可以規劃人造遮蔭,銜接未來自然遮蔭,並針對使用者靜止不動或久待的區域,例如沙坑、陪伴者座位區等,避免金屬表面設施,減少表面接觸燙傷或溫度過高的中暑疑慮。

特公盟也呼籲普及戲水設施,各縣市每個行政區應至少有一座戲水遊戲場,現在全台7300多座兒童遊戲場,只有約60座戲水遊戲場,孩童相對能玩水或有水霧設施的比例較低,應善用水霧方式讓溫度不會那麼高,並延長遊戲時段至夜間,還給孩子涼爽遊戲空間。

用樹皮等自然材質作鋪面,不會讓孩童感到溫度更高不舒服。洪敏隆攝

國土署國土計畫組副組長廖文弘表示,目前尚未有擬定兒童遊戲場指引的規畫,但是,衛福部訂定兒童遊戲設施自主檢查表,要求地方政府每3年檢驗一次,前年國土署有編列一筆預算,協助地方針對檢驗沒有通過的兒童遊戲場申請補助,在這一波地方政府提的補助案,委員都有關注並要求遮蔭設施,沒有遮蔭,也要思考其他替代方式。

綠色和平呼籲,高溫是碳排元凶,除了加速減碳,應強化兒童氣候調適能力,目前國家氣候變遷調適綱領沒有以兒童為基礎、為基準的影響評估及擬定相關措施,且氣候變遷對育兒成本的增加,應增加兒童想要到戶外遊玩的誘因,建立照顧氣候變遷的補貼,例如補貼到郊外玩的津貼,讓孩子在戶外好好玩、好好長大,家長也沒有那麼高負擔。

台灣兒童健康暨身心發展協會秘書長、彰化基督教兒童醫院兒童過敏風濕科主治醫師高峻凱呼籲,兒童比成人更容易受到高溫影響,但是目前高溫對於兒童的研究還是比較少,期盼政府投入更多研究與政策資源,更進一步了解氣候變遷對兒童健康的衝擊,讓因應策略能建立在科學證據之上。

最新more>

- 台北車站M7出口「有人丟煙霧彈」1人送醫 台大醫院晚間證實

- 北捷中山站外驚傳「隨機砍人」!男子持長刀揮舞、投擲煙霧彈

- 台北車站M7出口「有人丟煙霧彈」 惡徒再逃中山站隨機砍人!警包圍他墜樓

- 藍白立委「移送卓榮泰」由監院彈劾? 李鴻鈞:接受陳情是天職、尚未收件

- 台北車站丟擲煙霧彈影片曝光 男戴防毒面罩至少扔了5枚彈藥

- 台北車站M8出口煙霧彈事件 北檢組專案小組全力緝兇

- 非自願離職者出售房地 若做了「這件事」就不適用20%房地合一稅

- 3名大法官拒評議遭「扣除」!憲法判決稱「不得已」:嚴重影響民主法治

- 發動彈劾賴清德 國民黨:賴背叛民進黨內前輩、中華民國憲政與人民

- 鴻海集團砸7.876億元 吃下裕隆納智捷100%股權

熱門more>

- 護理師變酒店「當紅頭牌」 清純制服照曝!首談醫科大學畢業下海原因

- 女嗑藥配酒四肢扭曲 男友「邊拍影片邊笑」!延誤送醫不治

- 雪地中感人一幕!北極熊「收養」陌生幼熊 科學家動容

- 哭求「永遠留下來」日本大貓熊將清零 數千人湧上野動物園

- 大法官出手救國!宣告《憲法訴訟法》修法違憲 癱瘓1年憲法法庭復活

- 「彈劾賴清德」網站連署破200萬 她抓包一疑點:不可思議

- 獨家/超荒謬!剴剴案再爆兒盟涉「串證」 2主管出庭前先找陳尚潔「委任律師」

- 【一文看懂】美軍可能進攻委內瑞拉的「無敵艦隊」兵力

- 震撼彈!憲法法庭癱瘓1年大復活 8名大法官今針對《憲法訴訟法》產出「新判決」

- 強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將