快訊

- 王柏傑駁潑酒分手內幕 謝欣穎二度發文嗆:「妄語」造口業

- 「紅烏龍茶包」揹黑鍋了 3姊妹茶藝館喝茶後中毒!兇手是「它」

- 媽媽遞橄欖枝「願與ANDY調解」!家寧忙切割:不要把沒做的事情加在我身上

- 股市頻創高 國安基金10月退場?財政部這樣表態

- 快訊/北京發令全面禁輝達晶片!報導指已點名「字節跳動、阿里巴巴停止特供版測試」

- 赴深圳參賽驚見自助餐有「牛蛙、海參、鱉」 美國女網選手社群發文遭中國網友罵爆急道歉

- 家寧父母吞「眾量級」四千萬!曾淑惠:ANDY都沒來討,誤認是「感謝照顧」的錢

- 慢了1步!新北29歲女「14F墜樓」撞雲梯車 重落地爆頭亡

- 1次允杯!女大生母招魂拭淚軟癱 17歲駱姓少年父拒道歉!護送少年法庭

- 海鯤號海試確定跳票 台船證實:9月不可能完成測試

- 交通部爆申請「淡江大橋」商標 江怡臻:賣車輪餅蛋糕給不給印?

- 中國青年失業率又直逼19% 「完善」過還是漲回來了

- 「撿舊電鍋送拾荒嬤」清潔員涉貪遭熱議! 最高檢察署「4原則」籲酌情偵辦

- 柯建銘稱黨團幹部協調中... 賴清德打臉:黨團三長要選舉產生「不能指定」

- 神盾集團陸海空齊發!神盾衛星亮相航太國防工業展!

- 國中時與男老師交往遭性侵 10年後鼓起勇氣提告狼師被起訴

- 國發會主委葉俊顯:今年經濟成長率衝破4%不會太困難

- 不滿被問家族財富 川普對澳洲記者訓話:你正害慘澳洲,閉嘴

- 接見隅修三 朱立倫盼台灣能引入日、美領先技術,推動小型核電廠

- 開發魚鱗纖維揚名卻摔癱!侯二仁告台大索國賠 高院「這原因」判免賠

中國Q2經濟成長背後:減薪欠薪潮擴大 提振消費面臨挑戰

2025-07-16 11:23 / 作者 李寧怡

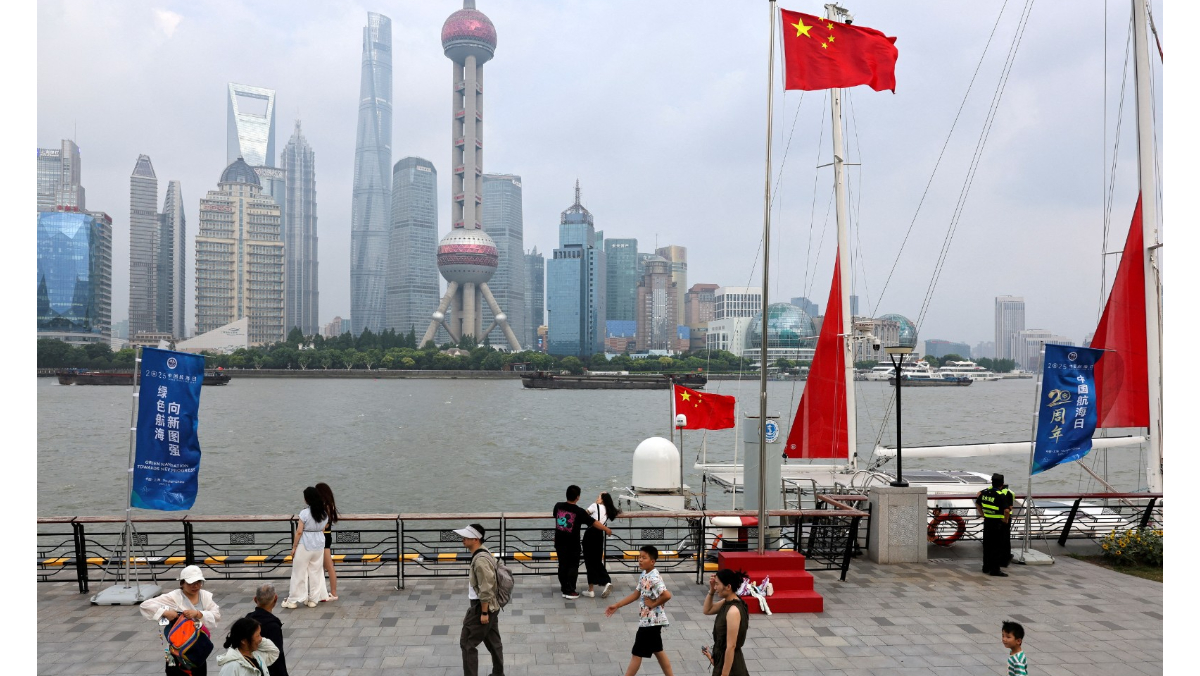

2025年7月10日,上海外灘。路透社

中國週二(7/15)公布今年第二季經濟成長率達5.2%,優於市場預期,顯示目前還撐得住美國的關稅壓力。但在亮眼的數據之下,中國的經濟困境其實仍在不斷擴大。由於內需不足,企業利潤下滑,地方政府債台高築,無數勞工面臨減薪、欠薪或失業。路透社採訪多位遭減薪或欠薪的中國青年。現年30歲的張進明(譯音,Zhang Jinming)任職於一間國營地產公司,已被減薪24%,月薪自5500元人民幣(下同)降至4200元(約台幣2.2萬減至1.7萬元),必須兼差當外送員才能餬口。

他每天下班後再騎車外送3小時,至深夜11點半,每晚可賺60至70元(約台幣240至280元),週末休假也跑外送,只希望不會遇到同事,「在國企上班還兼差送外賣,實在不是什麼光彩的事」,

張進明說,跑外送是因為「實在沒別的辦法了」,「減薪讓我壓力非常大。很多同事都辭職了,我還得負擔他們原本的工作」。

在人口約200萬的廣西崇左市,28歲的黃姓教師說,他月薪5000元(約2萬元台幣),但任職的公立學校已兩三個月沒發薪,在等著政府撥款。這段時間他只能靠家人接濟,「我只能忍著,不敢辭職。」

他說:「如果我結婚、有房貸、車貸又有小孩,壓力根本難以想像。」

在人口約150萬的安徽臨泉縣,一名女老師說她每月只能領到本薪3000元(約台幣1萬2000元);另外約16%的績效獎金「向來都遲發」。

她說:「扣掉油錢、停車費和物業管理費後,剩下的錢連買菜都不夠。」「我都想去乞討了。如果不是靠爸媽接濟,我早就餓死了。」

中共今年大力「提振消費」,推出各種行動方案,但在減薪、欠薪不斷的情況下,消費者更不願花錢,要達成目標顯然更加困難。

20歲的黃婷婷(Huang Tingting)來自出口大省江蘇,原本在餐廳當服務生。今年4月美中貿易緊張升溫時,餐廳生意驟降,老闆要求員工每月放四天無薪假,她上月選擇辭職,但「還是得付房租、過日子」。

以往,黃婷婷總能在一兩天內找到新的服務生工作,但這次求職困難許多。一名招募人士告訴她,她應徵的服務生職位有超過10人競爭。她說:「今年的就業市場比去年還糟。」

報導指出,儘管中國藉著維持港口和工廠運作來支撐經濟成長,但從汽車、電子等出口主力產業到公用事業部門,合約與帳款延遲的情況愈來愈普遍。公用事業的經營者是地方政府,原已債台高築,如今還須支持受美國關稅衝擊的工廠,因此須進一步縮減開支。

在全球貿易緊張局勢下,中國企業為了爭奪國外市場而展開激烈競爭,導致產業利潤遭遇極大壓力,雖然出口量成長,但出廠價格呈現通縮。在此情況下,企業持續削減成本,工人則首當其衝淪為犧牲品。

企業利潤減少、勞工遭遇減薪,進而壓縮了國家的稅收,因此國企也得緊縮開支,實施減薪。

在此同時,中國金融體系的不良貸款急遽上升,但政府卻持續要求銀行放貸。

路透社指出,中國當前經濟成長失衡的局面,主要源自中國偏重出口、輕視內需的政策設計。經濟學家長期呼籲北京應轉向著重內需導向產業,例如教育與醫療,或藉由擴大社會福利來刺激家庭消費,否則今年下半年恐面臨經濟放緩風險。

世界大型企業聯合會(Conference Board)亞太區資深經濟學家曾林(Max Zenglein)形容中國是個「雙速經濟體」,工業強勁但消費疲弱,兩者其實密切相關。

他表示:「目前中國經濟面臨的低利潤與通縮壓力,與製造與科技產能持續擴張有密切關聯。」他指出,中美貿易戰引發的問題,已對中國國內經濟構成挑戰。

最新more>

- 王柏傑駁潑酒分手內幕 謝欣穎84字開撕:「妄語」造口業

- 「紅烏龍茶包」揹黑鍋了 3姊妹茶藝館喝茶後中毒!兇手是「它」

- 媽媽遞橄欖枝「願與ANDY調解」!家寧忙切割:不要把沒做的事情加在我身上

- 江國賓抽菸嚼檳榔埋禍根 口腔長腫瘤急動刀

- 高捷首見!生乳捲+肉球腳印 蜜柑站長聯名甜點限量登場

- 恐怖情人鋸齒刀割喉!桃園女全身赤裸奔超商求救 插管兩天撿回一命

- 股市頻創高 國安基金10月退場?財政部這樣表態

- 快訊/北京發令全面禁輝達晶片!報導指已點名「字節跳動、阿里巴巴停止特供版測試」

- 不是北市的鍋!APP誤發「停班停課」 消防局:政院人事總處轉發訊息推播

- 日本國民男神妻夫木聰來了!再接台灣觀光代言人 曝最愛美食是「刨冰」

熱門more>

- 51萬粉「台灣臀后」下場慘了!高雄總圖激戰片外流 檢分案調查

- 「台灣臀后」穿小白裙到案身影!身旁有個「他」 頂大學霸這原因變謎片女主

- 現場照瘋傳!《三生三世十里桃花》于朦朧驚傳墜樓亡…好友悼念:笑容定格記憶中

- 「突然有念頭」大都會公園遊戲區驚見男DIY 3女蒐證怒追!噁男堅持「射出來」

- 「拒陪睡韓男」遭暴打全身傷、手指骨折…劉力穎怒揭:搭訕男手都摸上來

- 公費流感疫苗10月開打!今年全面改用三價疫苗

- 女大生喊「對不起」仍被殺!沙鹿命案17歲少年落網 竟辯:想唱完KTV再投案

- 昔吸引百萬人!外國旅客今點名「它」台灣最雷景點:待5分鐘就走

- 高雄13歲國中女未到校 書包留房內家人急尋…只見倒臥露台冰冷身軀

- 好萊塢名導、明星勞勃瑞福在家中過世 享壽89歲