快訊

- 配合川普 WSJ:台積電延後日本熊本二廠計畫、資本轉投美國廠

- 【更新】第2人聲押!情侶檔合成圖恫嚇司法官「命債命還」 她一肩扛責結果曝

- 陸方有政治算計!金廈泳渡遭指涉及統戰 海基會:尊重陸委會判斷

- 「台版地面師」騙走1.4億遺產!44名被告一審都有罪 主謀、律師重判「他哭了」

- 「末日預言」釀恐慌、赴日航班銳減 專家估經濟損失5600億日圓

- 又爆「黃金投資詐騙」快崩潰 台中父女抵押4房換來背債3500萬元

- 聯電報喜!上半年營收逾1166億 年增幅達4.65%

- 英飛凌擴大12 吋 GaN生產規模 今年Q4送樣

- 搶救出口企業!新台幣收盤重貶1.03角收28.931 中止連三升

- 熊攻擊害命?婦陳屍家中「滿身抓痕」日本岩手縣急開避難所

- 7/12在野齊聚台中辦「再愛我一次」反惡罷晚會 朱立倫確定不在出席名單

- 又有男模從泰國被騙到緬甸 中國使館:已獲救

- 涉「雙罷吳」幽靈連署抗告失敗! 國民黨黃呂錦茹3人確定羈押3月

- 幕後/傅崐萁出手了?護國大繞境花蓮首站險遭卡關 「魏家」扛起壓力沒買單

- 對等關稅烏雲罩頂 台股開高走低終場下跌165點 台積電小跌5元

- 北富邦銀行首爾辦事處開業 加速亞太經營佈局

- 彭博:川普可能10月底訪中 正徵詢企業大咖隨行

- 有片/逾30頭「神秘鯨」首度現身花蓮外海 朗氏喙鯨珍貴聲音錄到了

- 商發署「情勒」餐飲業給軍人優惠?經濟部駁斥:與事實不符

- 標準局長陳怡鈴出任台智電董座 拚年底前備足銀彈買風電

日本大海嘯夢諭倒數…「末日預言」為何攪動人心?

2025-07-04 11:44 / 作者 簡竹君

幾乎年年都有末日、災難預言,即使多數從未成真,仍不斷有人願意相信;圖為末日示意圖。Pixabay

日本漫畫家龍樹諒的海嘯大災難預知夢,指涉明天(7/5)將發生大海嘯,導致遊客及當地居民人心惶惶,其實這類末日、大災難預言幾乎年年有,雖絕大多數未成真,但總有人甘願相信,外媒指出這類預言受歡迎可能出於人們對死亡的恐懼、對正義的渴望,以及對世界「無法修復」的宿命式絕望。

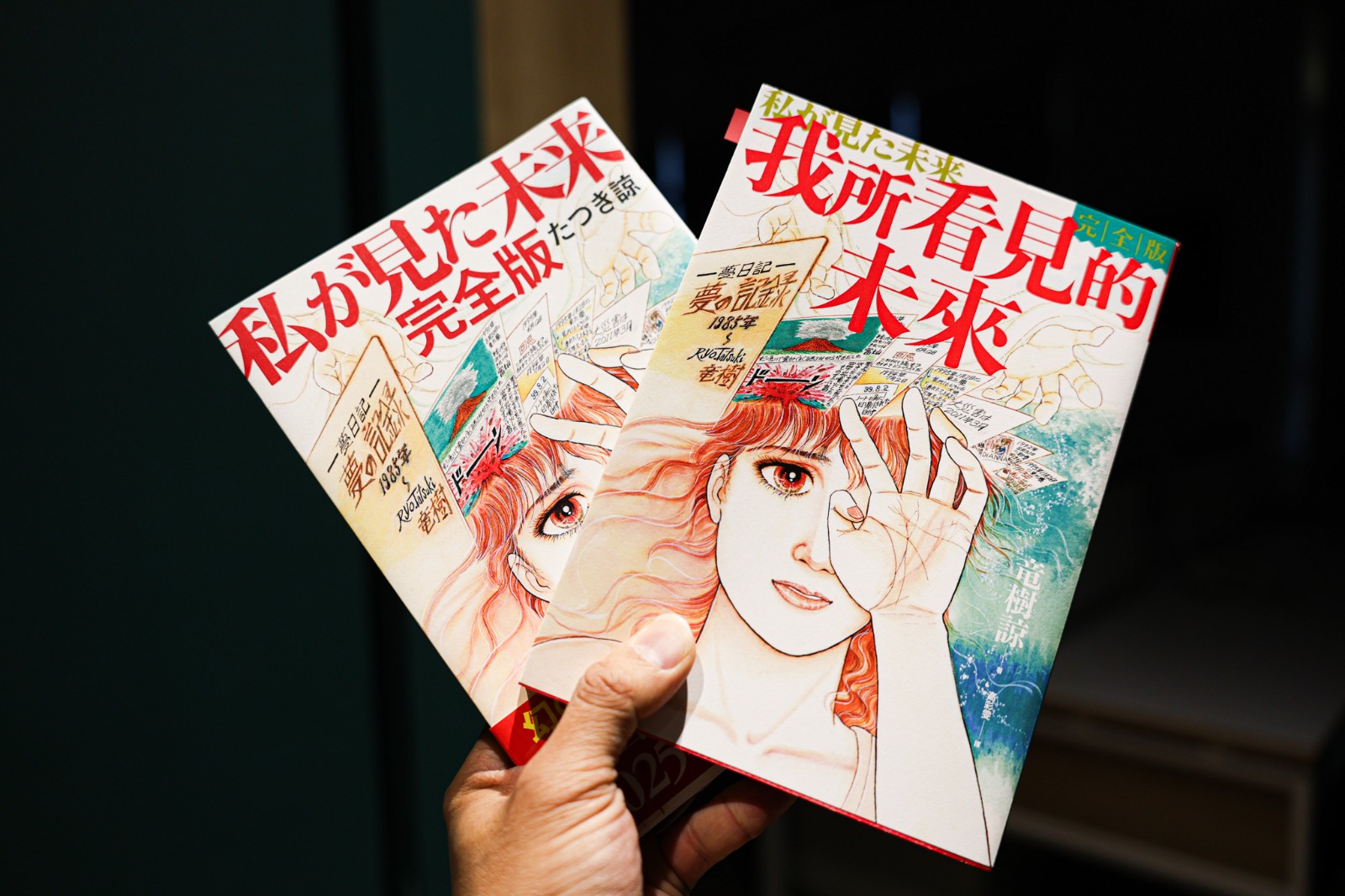

《我所看見的未來》龍樹諒。洪嘉徽攝

日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》收錄自己做過的預知夢,其中「2025年7月5日發生海嘯的大災難」,表示自己夢到太平洋發生海底火山噴發,引發巨大海嘯,且圖中標示台灣,顯示在其夢境台灣也在受災範圍。

美國《華盛頓郵報》、法國《世界報》等都報導此預言帶來的現象,《華郵》指出旅遊旺季,赴日本觀光人數銳減,香港赴日遊客大減導致香港航空、大灣區航空都調整航班,香港旅行社業者告訴《華郵》,香港很少地震,所以香港遊客比中國、南韓遊客更怕地震。

其實這類大災難甚至末日的預言年年有,僅是今年,「盲眼龍婆」預言世界末日在2025年開始,2個歐洲國家衝突將導致歐洲人口大減。印度神童阿南德(Abhigya Anand)也預言今年會發生大型海底地震,引發海嘯。

幾乎年年都有末日、災難預言,即使多數從未成真,仍不斷有人願意相信;圖為末日示意圖。Pixabay

英國《地鐵報》報導,美國男子比格斯(Brandon Dale Biggs)自稱「先知」,聲稱曾準確預言川普(Donald Trump)去年會在刺殺行動中安全度過,比格斯預言美國今年會發生10級地震,釀1800人死亡。

為什麼這類預言如此盛行,又為什麼多數大災難或末日預言從未實現,仍有人前仆後繼地相信?美國廣播公司(ABC)曾報導,心理學家和宗教學者表示,這源自非常人性的衝動,「從對死亡的恐懼、對正義的渴望,到對世界支離破碎、無法修復的宿命式絕望」。

幾乎年年都有末日、災難預言,即使多數從未成真,仍不斷有人願意相信;圖為末日示意圖。Pixabay

書籍《懷疑時代(The Age of Doubt)》一書作者萊恩(Christopher Lane)接受ABC訪問表示,「30%到40%的美國人表示,相信世界末日終將到來」,他說對某些人來說,自然和經濟災難引發的焦慮,使末日論更具吸引力,因為與其要他們面對問題、嘗試解決,「讓人們相信情況正惡化,而答案將來自神的安排」,容易得多。

美國艾莫瑞大學(Emory University,另譯埃默里大學)宗教系學者拉德曼(Gary Laderman)接受ABC訪問表示,終極清算的故事在宗教文本和流行文化中非常流行,這類場景中「你可以清楚分辨英雄和反派、善與惡,是讓人深有同感又強有力的故事」。

過去這類預言多數失準,美國牧師康平(Harold Camping)曾預測1994年9月是世界末日,之後改為2011年5月、2011年10月,康平2013年過世時世界末日仍未到來。

英國《衛報》在2011年5月康平預言世界末日第二次失準時提到,美國心理學家費斯廷格(Leon Festinger)上世紀的著作《預言破滅時(When Prophecy Fails)》。

幾乎年年都有末日、災難預言,即使多數從未成真,仍不斷有人願意相信;圖為末日示意圖。Pixabay

當時費斯廷格研究一宗教團體相信,1954年12月是世界末日,屆時飛碟會來接「信者」到安全處。而當這預言破功,為首的領導人表示是信眾凝聚的信念讓世界得到救贖,信眾隨之狂喜,到處轉述奇蹟。

費斯廷格以認知失調(cognitive dissonance)解釋此現象,指人在內在認知與外在行為不一致,這種失調會引發不適與緊張,這時為恢復平衡,若無法接受面前證據,就會修正自我認知,減少失調。在這個案例中,越是拋棄財產、等待飛碟的人,在預言失準後對教派越是深信不疑,傾力拉攏其他人進入。

幾乎年年都有末日、災難預言,即使多數從未成真,仍不斷有人願意相信;圖為末日示意圖。Pixabay

《衛報》也提及,當預言失準,發出預言的人可巧妙推遲發生日期,例如牧師康平的末日從1994年改為2011年,例如北美宗教團體米勒派(Millerites)最初相信世界末日在1833年,之後改為1844年。

可以修正的末日時間、可以修正的自我認知,讓這類預言和信眾都得以生生不息。

幾乎年年都有末日、災難預言,即使多數從未成真,仍不斷有人願意相信;圖為末日示意圖。Pixabay

最新more>

- 財政部招商大會釋逾百件、2300億元商機 件數金額皆創高

- 及時雨!大都會王牌即將回歸 教頭曝千賀重返大聯盟時間點

- 配合川普 WSJ:台積電延後日本熊本二廠計畫、資本轉投美國廠

- 【更新】第2人聲押!情侶檔合成圖恫嚇司法官「命債命還」 她一肩扛責結果曝

- 「海泳遭狗咬」相驗曝他大量失血喪命 居民怒:愛媽偷餵鬧出人命

- 「希望入學」管道錄取台大遭酸撿角 翼友福獲總統教育獎:用音樂傳播正能量

- 吐噶喇群島狂搖上千次 日本3D地震圖「衝破天際」成宇宙電梯

- 北極傳聖火!中大第三度接辦 打造科技大運會

- 報新聞嗆黃國昌「每句話都垃圾到極點」主播道歉 電視台這樣回

- 陸方有政治算計!金廈泳渡遭指涉及統戰 海基會:尊重陸委會判斷

熱門more>

- 台中驚爆5死重大命案 身分曝光!屋內5具屍體是一家人

- 前台大名醫涉迷姦性侵3女 惡行曝光竟「出境跑了」!遭通緝

- 15年竹科工程師命喪機房「留2幼女」 妻崩潰認屍

- 「牆上、椅子都黏著皮」...台中男遭女友活活燒死 母崩潰:在我面前處決兒

- 7/5大災難瘋傳!他曝準確度直言「胡說八道」 揭作者真正目的

- 彭振聲妻墜樓!高處墜地四肢骨折亡 兒1物認出媽媽「眼淚掉不出」

- 大谷翔平與天使時期總教練重逢擁抱 Phil Nevin:他快樂我就幸福

- PO照片恫嚇京華城案司法官!軟體工程師深夜送北檢複訊

- 南台灣上空出現「愛心」!鄭明典PO紅外線雲圖 8千網友讚爆

- 爆「曖昧王建民」!美魔妻反攻 名醫王文哲判賠150萬+登報澄清