快訊

- 美分析師警告中國AI震撼不容小覷 「未來大多數人口都會用中國科技」

- 馬斯克的X全球大當機 網路基礎集中在少數巨頭的問題再度彰顯

- 北韓國家駭客的生活:每月上供25萬台幣 靠AI與歐美懶人混進財星500大企業

- 有片/情人節之夜求歡不成引殺機? 大阪道頓堀殺人案新進展、死亡少年曾是足球新秀

- 【一文看懂】AI狂潮如何讓你買不到新手機與新電腦

- 央視春晚陣容曝!西城男孩也來了 8台灣藝人合作「寶島戀歌」張鈞甯首度登台

- 稱「外星人存在」但不在51區 歐巴馬急澄清:任內沒接觸證據

- 日本去年第四季經濟增長遠低預期 高市新政府刺激政策獲得正當性

- 悚!宜蘭超商「持刀隨機傷人」女客頸噴血 「與母吵架」少女行兇被逮捕

- 阿湯哥對打小布?迪士尼、派拉蒙怒控AI影片侵權 字節跳動急回應

- 慟!巨大創辦人劉金標辭世 「自行車傳教士」享壽93歲

- 能源戰略再升級!美首次空運微型核反應爐 可供電5千戶

- 【券商不打烊2-2】 海外部緊盯風險指標不忘「小文章」 重要資訊搶先布局

- 【券商不打烊2-1】休市仍聚焦國際波動 投顧「即時啟動SOP」 24小時給專業解答

- 川普「搞定中國」就拿諾貝爾和平獎? 美淫魔檔案衝擊挪威政壇

- 中國核武設施「大復活」 四川深山秘藏核彈頭!《紐約時報》曝衛星照片

- 高市人氣不墜!日眾院壓倒性勝選後 內閣支持度直逼7成

- 台灣首富換人了! AI噴發「科技大咖」身價暴衝…他超越郭台銘

- 烏克蘭涉貪前能源部長擬離境落網 美國催選壓力升溫

- 讀賣:日擬修訂印太外交方針 「三大支柱」強化韌性應對中國施壓

【太說軍武】這不是科幻電影! 美日中研發艦用電磁砲 極音速武器都擋得下

2025-11-22 07:10 / 作者 郭宏章

日本防衛省防衛裝備廳(ALTA)公布飛鳥號試驗艦發射高速電磁砲照片,時間於2025年6月-7月間。照片來源X@atla_kouhou_jp

日本防衛省防衛裝備廳日前罕見公開照片,展示今年電磁砲(Rail Gun)在海上測試的實戰打擊能力驗證成果,目標是未來能投入實戰部署,這打破了美國自2021年暫停電磁砲研發後,民主陣營的多年沉寂狀態,美方可能也會重啟研發工作,不讓中國聲稱研製成功的巨型電磁砲專美於前。前拉法葉艦艦長、國防院助理研究員江炘杓指出,日本研發電磁砲的動機,是面對中、俄等國的極音速武器,提供一種新的、相對經濟的攔截手段,江炘杓也建議台灣可進行科研與可行性評估,以便未來若技術成熟、國際環境許可時能快速切入。

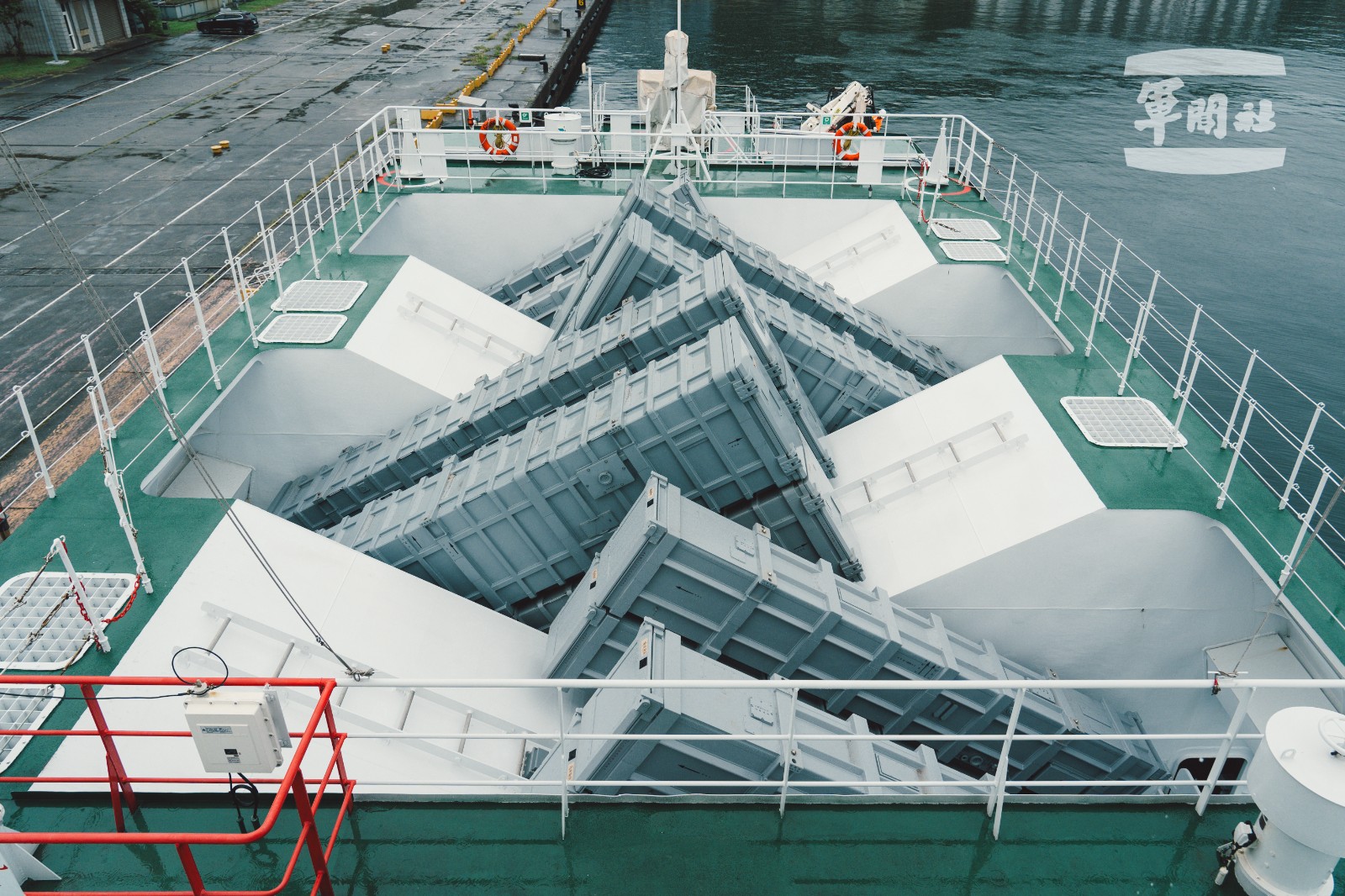

日本防衛省防衛裝備廳(ALTA)2025年以艦用電磁砲對靶艦發射「載體」(彈丸)測試性能。照片取自X@atla_kouhou_jp)

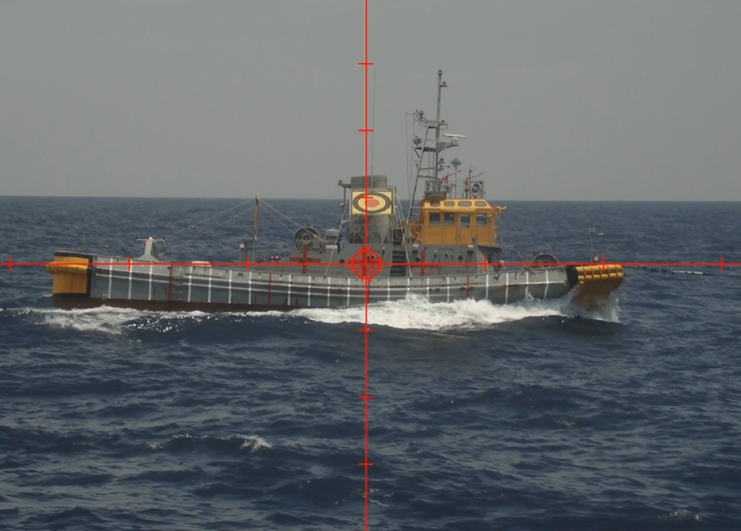

根據軍事新聞網站「The War Zone」報導,日本防衛省防衛裝備廳(ATLA)在11月11日舉行的「防衛裝備廳2025年技術研討會」上,對外公布配備電磁砲的「飛鳥號」實驗艦(ASE-6102)出海測試情況,還有電磁砲擊中靶船的損傷狀況,引起國際軍事科技專家們的高度關注。

電磁砲又被稱為「磁軌砲」或「軌道砲」,20世紀之前被認為是科幻小說中的武器。而美國國防部早在1978年就率先展開研究。為何電磁砲會稱為「磁軌砲」(Rail Gun),因為其發射原理是把要投射的「載體」(projectile,投射物)置放在軌道上,以強大電流通過線圈產生電磁脈衝把載體加速後、順著軌道衝出,其與傳統火藥藥包在砲膛內擊發高速燃燒後、產生巨大壓力把砲彈推出砲管的原理不同。

跨國軍工大廠貝宜系統為美國海軍研製的艦用電磁砲(軌道砲)2017年7月測試射擊資料照。BAE Systems

由於以火藥推進的傳統槍砲,彈頭離開砲口/槍口的初速無法超越每秒1000公尺,但電磁砲卻能達到每秒1700至3000公尺,可提供倍數以上的動能,擊毀地方堅固目標。另外,電磁砲能避免傳統火藥藥包與彈頭存放的危險,尤其在軍艦上被擊中彈藥庫時,常造成「殉爆」將艦艇炸沉,還有相對於每一枚反艦飛彈動轍數百萬美元的造價,電磁砲發射每一顆「載體」(投射物)的成本相對在數萬美元左右,因此較低成本也成為電磁砲的優勢。

冷戰時期,美國軍方在1978年成立「電磁炮發展研究顧問委員會」之後,電磁砲的技術開研發,一開始是美國陸軍主導,因為希望能開發新型的反裝甲砲,用來擊敗數量佔優勢的蘇聯華沙集團國家戰車大軍。1990年代末期,負責研發電磁砲的美國國家桑迪亞實驗室(Sandia National Laboratories),展示研發測試成果,達到可發射2.4公斤重的「載體」。

隨後電磁砲逐漸受到美國海軍注意,美國海軍研究辦公室(Office of Naval Research, ONR)決定於2005年推動艦載電磁軌道砲計畫,由美國通用原子(General Atomics)與貝宜系統(BAE Systems)等兩家廠商各自研製原型砲,進行第一階段測試,在2012年展開評估程序。到了2011年,以軌道發射的電磁砲的原型砲射擊已超過1000發以上,測試結果受到肯定。美國海軍於是在2014年宣布,艦載電磁砲在2016會計年度裝到「聯合高速艦」(JHSV)上進行海測。

跨國軍工大廠貝宜系統(BAE Systems)研製的電磁砲「高速載體」(HVP,或稱高速砲彈)。貝宜系統

配合軌道型的電磁砲加速後,載體飛行速度遠比傳統砲彈彈頭更高速的特性,美國海軍發展「高速投射載體」(Hypervelocity Projectile, HVP),質量較傳統砲彈輕,降低空氣阻力,已達到更高飛行速度。

通用原子與BAE System研製的電磁軌道砲設計,在當時發射的載體(砲彈)質量為23磅(10.43kg),其砲口初速可達4500至5600英里/小時(也就是7242公里/小時至9012公里/小時),約為海平面的5.9至7.4馬赫,給予動能達到20~32MW(百萬瓦),威力相當驚人。

美國海軍當時若採用具GPS導向能力的「載體」(砲彈)、最大攻擊距離達到100海里以外的話,包括「載體」在內的每次發射成本約為2萬5千美元,也就是大致是反艦飛彈的百分之一。

不過,美國於2021年叫停電磁砲研發工作後,中國的腳步逐漸追上美國。在2018年就有流出的照片顯示,疑似一門電磁線圈砲的「新型號艦砲」安裝到中共解放軍海軍「072III型」的大型登陸艦「海洋山號」,進行相關測試。

中共解放軍海軍「072III型」大型登陸艦「海洋山號」2018年3月曝光進行線圈型電磁砲測試,砲長約為21公尺,射程達100公里。資料照

隨後根據香港《南華早報》2023年8月25日報導,中國軍方正秘密測試一款世界上威力最大的電磁砲,但未透露這門測試電磁砲的具體口徑和彈丸質量。但是有外媒消息稱,這門電磁線圈砲目前已經可以在0.05秒的時間內,把一枚質量124公斤的載體(或稱彈丸)以700公里每小時的初速度發射出去。據該報導換算,這門所謂新型電磁砲的初速度為0.5馬赫。

對於日本為何積極日本為何積極研發艦用電磁砲,國防安全研究院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓指出,日本積極研發艦用電磁砲(Railgun)有多重戰略與技術考量,這與其當前面臨的防衛環境高度相關。首先是電磁砲具備高速攔截能力(反飛彈∕反極音速武器)。

日本海上自衛隊的首艘最上級巡防艦,參加令和4年(2022年)觀艦式。翻攝自維基百科

江炘杓指出,電磁砲的彈頭初速(可達5-7倍音速甚至更高)遠超傳統火砲,使其具備優異的防空和反飛彈能力,特別是用於攔截新興的極音速滑翔載具(Hypersonic Glide Vehicles, HGV)。這對於面對中國、俄羅斯等國發展的極音速武器,提供一種新的、相對經濟的攔截手段。

日本研發艦用的電磁砲,另一重要考量是要應對中國艦隊數量的「質量優勢」。江炘杓說,中國人民解放軍海軍(PLAN)的艦隊數量持續成長,日本希望在數量劣勢下取得質量優勢。電磁砲具有極低的單發成本(相對於昂貴的飛彈)和極高的彈藥儲存量,能進行連續高射速攻擊,極大地延長艦艇持續作戰時間。

日本或其他國家研發艦用電磁砲,是否有希望「一發癱瘓」敵艦的構想?江炘杓指出,電磁砲的極高動能確實能造成巨大的穿透性毀傷。它可能無法「一發癱瘓」大型戰艦,但能持續、低成本地對敵方艦艇及其上層建築、雷達、武器系統造成結構性、系統性的嚴重損壞,使其喪失戰鬥力。

美國海軍電磁砲試射畫面,左方黑色物體為沿著導引軌道(導軌)高速飛行的「載體」(或稱彈丸或砲彈),初速為傳統火砲的2至3倍,電磁砲彈丸速度甚至可達超音速10倍(10馬赫)。US NAVY

另外,降低成本與彈藥儲存,也是日方積極研發電磁砲的考量之一。江炘杓指出,電磁砲使用電力發射動能「彈丸」(載體),不再需要儲存和搬運笨重的火藥推進劑,這不僅降低單發成本,還能提升艦艇的安全性(避免彈藥殉爆),並在有限空間內攜帶更多彈藥。

江炘杓還說,遠程打擊潛力,更是日本研發電磁砲的重要因素之一。目前電磁砲的射程已可達到100公里以上,遠超傳統艦砲,能為日本海上自衛隊提供一種新的「超視距」火力支援能力。

不過,美國海軍曾是電磁砲研發的領導者,但在2021年左右幾乎暫停相關研究,江炘杓指出,主要瓶頸首先在於龐大的供電需求,因為發射一枚高速「彈丸」需要數百萬焦耳(MJ)的能量,且必須在極短時間內(毫秒級)完成充能,這是最大的挑戰。

江炘杓進一步指出,現有美軍艦艇(如「勃克級」驅逐艦)的電力系統難以提供持續且快速充能的脈衝功率。雖然朱瓦特級(Zumwalt-class)驅逐艦具備全電力推進系統,理論上電力充裕,但其系統整合複雜度高,成本極高。這個問題與福特級(Gerald R. Ford-class)航空母艦的電磁彈射系統(EMALS)面臨的挑戰類似,兩者都要求極高的瞬間大功率輸出,需要先進的電力儲存和轉換技術。

美商RTX(原為雷神公司)為艦用電磁砲研發的脈衝電源櫃,支撐電磁砲發射時需要極大電量與極短時間回復供電能力。US NAVY

儘管電磁砲是以導軌供「載體」(彈丸)高速滑出,並非傳統砲管,但同樣有「砲管」(導軌)壽命與可靠性的問題,江炘杓說,電磁砲發射時產生的巨大熱量和電弧會快速侵蝕砲管導軌,導致壽命很短,因此必須頻繁更換導軌,但這會嚴重影響戰鬥可靠性。

江炘杓也指出,還有個問題是「彈頭(丸)」的導引難度,因為發射後的「彈丸」在極音速下飛行,如何進行精確的末端導引,特別是遠距離射擊時是個難題。

由於中國聲稱已研製成功「砲口」初速達到1700公尺/秒的線圈電磁砲,未來美方是否可能重啟電磁砲研究,江炘杓研判,美方極有可能會重啟或變相部署。

美軍伯克級飛彈驅逐艦強生號(前)與提康德羅加級飛彈巡洋艦(後)普林斯頓號。取自維基百科

江炘杓強調,由於極音速武器的威脅日益嚴重,電磁砲是一種經濟有效的反極音速手段,其戰略價值較之前大幅提高。美國海軍可能會將研發重點從「全尺寸部署」轉向「關鍵技術突破」(如脈衝功率系統和砲管材料),或將其與雷射武器等其他導能武器(DEW)整合為多功能艦載電力武器系統。一旦電力系統問題能在新一代戰艦上(如取代勃克級的艦艇)得到解決,電磁砲的部署幾乎是必然的。

另外,由於美國總統川普也表示,將發展新型2萬噸的「黃金戰艦」,整合無人機等不對稱戰力,國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲也表示,「黃金戰艦」應該是新一代的「火力艦」,因此兼具經濟成本效益與攔截高超音速武器需求的電磁砲,一定會被採用,美國應會重啟研發電磁砲。

相較於數百萬美元的飛彈,電磁砲每一發成本僅為百分之一,成為新時代海軍火力打擊的相對經濟選項。資料圖美國海軍「戰斧」戰術巡弋飛彈第四批次彈(Tomahawk Block IV cruise missile)。US NAVY

江炘杓也建議台灣對電磁砲技術進行科研與「可行性評估」,而非立即投入全系統研發部署。

首先是可行性評估的必要性,因為從技術儲備來說,台灣應至少跟進國際電磁武器發展趨勢,從事基礎物理、高壓電容、脈衝功率系統等關鍵技術的理論研究與儲備,以便未來若技術成熟、國際環境許可時能快速切入。

另一方面是「不對稱戰力」的考量,江炘杓分析,電磁砲的高射速、低成本攔截特性,對台灣需要面對大量飛彈與機艦威脅的防衛體系來說,理論上極具吸引力。

漢光41號演習2025.7.10執行平戰轉換,海巡署安平級巡防艦萬里艦完成反艦飛彈掛載,包括雄風二型(前)與雄風三型(中)飛彈。軍聞社

至於台灣電磁砲研發的挑戰,首先要面對巨大的技術與成本門檻,江炘杓指出,電磁砲需要龐大的電力系統、耐高溫高壓的砲管材料以及複雜的射控系統。這對臺灣的國防資源和工業基礎來說,是一項高風險與高成本的投資。

江炘杓建議,台灣的發展策略可先聚焦在「電能技術」,把科研重點放在脈衝功率、電容儲能以及新型高強度複合材料等基礎技術上,這些技術也能應用於雷射武器、先進電力推進系統等其他領域。

江炘杓強調,鑑於電磁砲高昂的成本與風險,若未來技術成熟,台灣優先考慮與盟友(如美國)合作或採購,會是更具效益的選項。

最新more>

熱門more>

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 男子漢的決鬥!烏賊1打4霸氣護妻 海馬「小王」求愛不成沉下退場

- 夢幻童話場景!珊瑚藏星空獲攝影賽大獎 這張「豐臀裸照」不是限制級

- 漫天「幽靈」飛撲小鎮死滿地、貓蛛一出手就逮3獵物 攝影賽獲獎

- 同為華裔冬奧明星 為何谷愛凌被罵叛徒?劉美賢頂六四光環?

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款

- 一度摔到不能動!韓17歲女高生冬奧大絕殺 美國名將3連霸夢碎

- 美製小客車零關稅!雙B率先喊降 歐日車恐跟進施壓

- 陸元琪爆袁惟仁家人「婚姻殺手」 被放話:勿去告別式

- 割頸案家屬開撕法官全文!乾哥PO照「最美風景」 楊爸慟揭:我兒躺擔架等急救